DENIERS ET VEAU D'OR : DES FÉTICHES À L'IDOLE

François RASTIER

C.N.R.S.

SOMMAIRE :

I. Valeur saussurienne et valeur

monétaire

I. 1. L’énigme des deux valeurs

I. 2. La nature incorporelle des signes et

des monnaies

I. 3. Pour une sémiotique contrastive des

échanges

II. La

sémiotisation monétaire

II. 1. Typologie de « choses »

et séquences d’actions

II. 2. Les monnaies : symboles,

outils, œuvres

II. 3. La création et l’institution de

la monnaie

II. 4. Symboliques des

valeurs

III. Idoles et fétiches

III. 1. Les zones anthropiques

III. 2. De la fascination

III. 3. Réification et

fétichisme

IV. La valeur et les valeurs

IV. 1. Valorisations

IV. 2. Monothéisme, écriture et

monnaie

IV. 3. Monnaie et acquittement

IV. 4. De la vérité « bien

ronde »

IV. 5. Dé-ontologie et

démonétarisation

|

« On ne

connaît peut-être pas assez la valeur et la

puissance d’une langue Nodier, Notions élémentaires de linguistique , 1834, chap. IV |

Bien qu’il traite d’argent, ce petit essai ne prétend pas proposer une sémiotique de l'économie, ni même des échanges monétaires. Il entend exercer une fonction critique à l'égard des assimilations ou comparaisons entre monnaie et signe linguistique, dont la plus illustre est attribuée à Saussure. Sans poser à la démonstration de thèses, il propose ensuite de situer la monnaie parmi autres types d'objets culturels et ne s'interdit pas d'ouvrir quelques directions de recherche.

De Crésus à Soros, l’argent est naturellement un sujet tentant. Comme les mythes et les religions nous y engagent, de la parabole des talents à l’histoire des trente deniers, nous aborderons la monnaie comme un objet culturel : on ne peut d’ailleurs la décrire sans une sémiotique des cultures.

Nous évoquerons d’abord les deux définitions, externe et interne, de la valeur, pour préciser les fondements évaluatifs de la signification et discuter le parallèle récurrent entre signes et monnaies. Nous chercherons ensuite à déterminer les conditions de la création des objets de valeur pour proposer une typologie des fascinations.

À propos d’argent, l’éthique et l’économie, toutes deux affaires de valeurs et de symboles, convergent et s’opposent. A la suite de la sagesse antique condamnant la richesse, l’éthique catholique l’a généralement condamnée [1], interdisant par exemple le prêt sur gages ; en revanche, le protestantisme, notamment calviniste, a vu en elle un indice de faveur.

Entre l’éthique et l’économie, la sémiotique peut cependant tenir un propos qui lui soit propre, sans prétendre ménager une médiation nécessaire. Nous nous limiterons à une sémiotique de la monnaie, sans prétendre ici à une théorie sémiotique de l’économie.

I. Valeur saussurienne et

valeur monétaire

![]()

Le parallèle entre la pièce de monnaie et le signe linguistique reste récurrent dans la tradition occidentale. La notion même de valeur pourrait en dériver, et sans doute les préjugés sur les signes et sur la monnaie partagent-ils de nombreux traits communs [2]. Qui sait si par exemple l’opposition entre intension et extension n’est pas un analogue de la différence entre valeur faciale et valeur d’achat ?

1. L’énigme des deux valeurs

![]()

Le Cours de linguistique générale publié sous le nom de Saussure définit en fait deux concepts de valeur : la valeur intérieure est au principe de la sémantique différentielle, et la valeur extérieure prend pour exemple celle d’une pièce de monnaie (1971, pp. 159-160). Outre que cette définition de la valeur extérieure reste métaphorique, l’articulation des deux concepts de valeur fait problème, car elle met en jeu la corrélation entre les valorisations linguistiques et les valeurs sociales, dont les valeurs d’échange économique ne sont qu’un cas particulier, exemplaire parce que normé.

La distinction entre valeur externe et valeur interne est un problème crucial du saussurisme. « Même en dehors de la langue », écrivent les rédacteurs du Cours, les valeurs sont toujours constituées par « 1°/ Par une chose dissemblable susceptible d’être échangée contre celle dont la valeur est à déterminer ; 2°/ Par des choses similaires qu’on peut comparer avec celles dont la valeur est en cause. Ces deux facteurs sont nécessaires pour l’existence d’une valeur » (CLG, p. 159). Zilberberg [3], suivi par Piotrowski [4], relève que « la tradition linguistique s’est constituée par l’adoption du second principe et l’abandon non théorisé…, du premier ». Elle a pu avoir de bonnes raisons pour cela, et son apparent aveuglement fut peut-être fort sage.

Très lucidement, Hjelmslev a vu la limite de la comparaison entre mot et monnaie, qui interdit en fait une définition sémiotique générale de la valeur : « La valeur économique est par définition un terme à double face : non seulement elle joue le rôle d’une constante vis-à-vis des unités concrètes de l’argent, mais elle joue aussi le rôle de variable vis-à-vis d’une quantité fixée de la marchandise qui lui sert d’étalon. En linguistique au contraire il n’y a rien qui corresponde à l’étalon » (1971, p. 85). C’est pourquoi, ajoute-t-il, l’image du jeu d’échecs a beaucoup plus de pertinence.

Bien qu’elle figure dans le CLG, la comparaison entre le mot et la pièce de 5 francs dans la définition de la valeur (pp. 159-160) ne semble guère saussurienne. Elle suppose des similitudes là où il y a des oppositions, et n’éclaire qu’au prix d’une obscurité plus grande. Le texte du CLG poursuit : « De même un mot peut être échangé contre quelque chose de dissemblable : une idée ; en outre, il peut être comparé avec quelque chose de même nature : un autre mot » (p. 160). Mais le premier terme du parallèle est faux : un mot ne peut être échangé contre une idée, puisque l’idée est incorporée au signe. Par ailleurs, l’impossibilité théorique de la synonymie interdit évidemment d’échanger un mot contre un autre, sauf convention locale d’équivalence, dans un article de dictionnaire, par exemple.

Plus étrange encore est la conclusion du CLG à propos du signe : « Faisant partie du système, il est revêtu, non seulement d’une signification, mais aussi et surtout d’une valeur, et c’est tout autre chose » (ibid.). Comme l’a montré parfaitement Jäger (1976, p. 216), le partage entre valeur et signification, telle qu’elle figure dans le Cours est sans doute un artefact de Bally, qui la reprendra ultérieurement à son compte et la présentera comme sienne en 1940 dans Le Français Moderne. Les témoignages manuscrits du cours de Saussure, Dégallier et Constantin notamment, ont retenu tout autre chose, et l’on ne peut retenir, comme Bally… et le CLG une dualité signification / valeur : pour Saussure, la signification consiste en valeur « interne », ce qui s’accorde avec l’abandon décisif de toute référence. Ainsi la différence entre mutton et sheep tient à leur coprésence, et donc à leur répartition différentielle (le premier privilégié par les mangeurs normands, l’autre par les bergères saxonnes), mais non à une différence a priori de leurs significations qui reposerait sur la différence de leurs référents.

Il est donc faux que pour Saussure le signifié puisse se diviser en signification et en valeur. En revanche, pour Bally, la signification est une représentation actuelle, et la valeur un concept virtuel, ce qui semble une façon de reformuler l’opposition médiévale entre dénotation et connotation.

2. La nature incorporelle des signes et

des monnaies

![]()

La seule comparaison indiscutable entre monnaie et signe linguistique se trouve chez Saussure dans les Notes Ds. [5], où elle se trouve inversée : c’est la discordance entre la valeur faciale de la pièce de 5 francs et la valeur de son métal [6] qui permet de souligner, par analogie, la nature incorporelle des unités de langue :

Nv Ds. 96: Cours /

Nature incorporelle des unités de langue

Nature incorporelle comme pour toute valeur

de ce qui fait les unités de la langue. (Ce n'est pas la

matière phonique, substance vocale qui [fait la langue]).

On ne peut pas traiter un instant la langue sans s'occuper

du son et des sons[:] le changement des sons est un

facteur capital, et cela n'empêche pas que dans un certain

sens le son est étranger à la nature, etc.

De même par exemple la matière qui entre

dans une monnaie n'est pas une chose dont on ne puisse

s'occuper, mais ce serait une grosse erreur de croire que

c'est là ce qui constitue cette monnaie; la valeur

linguistique sera comme la valeur d'une pièce de cinq

francs. Cette valeur est déterminée par une foule d'autres

choses que le métal qui y entre; à l'heure qu'il est cette

pièce vaut le quart d'une pièce de vingt francs, mais

d'après le métal elle ne vaudrait que le

huitième, si cette pièce

ensuite, exactement avec la même qualité porte telle

effigie ou une autre ; […]

Les valeurs intrinsèques ne sont pas la

valeur véritable

Cette valeur est une chose incorporelle

; or de même il faut se représenter les mots pour être

dans le vrai comme des unités incorporelles

[italiques de FR ; abréviations

suppléées, ponctuation rectifiée].

En d’autres termes, l’or n’est qu’une substance du signifiant — comme l’encre ou la voix — et ne limite aucunement l’arbitraire du signe monétaire. Ajoutons à cela que la monnaie, en tant qu’équivalent général, n’a pas de référent déterminé. Si sa valeur faciale est déterminée sur l’échelle numérique des valeurs monétaires, sa valeur externe est indéterminée : avec cinq francs suisses, je peux acheter dans une braderie une diversité indéfinie de petites horreurs.

Ainsi, la valeur « externe » d’une monnaie n’est déterminée que dans une pratique : elle n’appartient qu’au « sens » situationnel [7], alors que la valeur d’un mot est déterminée par son sens contextuel. Dans cette mesure, la valeur interne d’un signe linguistique est régulée par la doxa, qui n’est pas imposition première, mais préjugé partagé [8]. Selon une conception de la langue comme nomenclature que précisément Saussure écarte, une valeur « en langue » équivaudrait à la signification d’un mot ; or, loin d’être une référence, la valeur « en langue » n’est qu’une réification normative des valeurs contextuelles les plus ordinaires.

Linguistique de langue et sémantique de la référence relèvent de la même préconception du langage : en effet, dès lors qu’elle est fixée en langue, la signification peut demeurer impénétrable au contexte, pour sa part essentielle — qu’on la nomme prototype, core-meaning ou signifié de puissance, peu importe ici. En revanche, si l’on appelle langue la sommation de régularités observables, érigée en modèle hypothétique, la signification n’est plus que l’usage le plus ordinaire relevé dans le corpus.

Une pièce de monnaie ne prend de valeur « interne » que si l’on considère le système monétaire comme un langage formel, simplement numérique, dont les signes ont une valeur fixe qui ne varie pas selon les contextes et situations. En revanche, le mot n’a pas de valeur fixée une fois pour toutes, puisqu’elle varie indéfiniment avec ses contextes. En outre, pour un mot, la valeur en langue est issue de la valeur en contexte, alors que le « contexte » d’une pièce de monnaie n’est fait que des marchandises avec lesquelles on l’échange. Sans faire varier sa valeur numérique, l’échange instancie simplement son « référent » a priori indéterminé.

À la différence de la valeur sémantique d’un signe linguistique, la valeur numérique d’une monnaie peut entrer dans un calcul. La thèse même de l’indépendance des formes à l’égard des substrats est d’ailleurs issue de la réflexion pythagoricienne puis platonicienne sur les nombres. Aussi, la nature incorporelle de la monnaie reste précisément liée à l’abstraction sémiotique qui permet le calcul numérique sans considération d’un étalon ni de référents. On peut ainsi calculer le prix des bœufs ou des licornes en cauris ou en patacones [9].

Tout cela rend oiseuse la comparaison entre le signe linguistique et la pièce de monnaie : en effet, la monnaie n’a qu’une valeur d’échange, le signe n’a qu’une valeur d’usage. Encore est-ce un usage bien particulier, l’usage en fonction d’autres mots ; ainsi, c’est son usage qui détermine sa valeur, et non sa valeur qui détermine son usage.

3. Pour une sémiotique contrastive des

échanges

![]()

Le parallèle insistant entre les mots et les monnaies est l’héritage d’une symbolique complexe à présent oubliée, mais qui, mondialisation oblige, retrouve de la vigueur, car l’on parle dans les mêmes termes de leur circulation et de leur échange, par les mêmes canaux (cf. le cyber cash). L’idéologie internet, la World Philosophie [10] font de leur circulation commune la garantie d’un monde sans contradictions, celui d’un ultralibéralisme miraculeusement englobé dans la « noosphère ».

Cependant, malgré l’irénisme communicationnel, rappelons que la communication n’est pas un échange de mots, contrairement à ce qu’évoquait jadis le mot commerce. Elle a évidemment une fonction contractuelle, ne serait-ce que par le genre adopté, mais on échange des propos avec quelqu’un, non contre ses propos. De plus, la communication est non seulement inégale et témoigne généralement de rapports de force, mais elle devient souvent agressive — et nous cherchons sans cesse à nous garantir de la pluie oiseuse des messages.

Quoi qu’il en soit, le parallèle du CLG entre échange linguistique et monétaire aura connu une large postérité. Au temps du structuralisme triomphant, on aimait homologuer toutes sortes d’échanges, linguistiques, matrimoniaux (Lévi-Strauss), économiques (Jean-Joseph Goux). Quitte à devoir critiquer la catégorie générale d’échange, c’est au contraire à spécifier ces échanges que doit s’employer une sémiotique des cultures [11]. Ainsi, en général, on n’échange pas une femme contre une autre : quand deux groupes sociaux voisins pratiquent l’exogamie, cela ne signifie pas que chaque mariage rembourse une dette inverse qui aurait été contractée.

Aussi l’analogie des échanges économiques et linguistiques reste fort limitée, et point seulement par les différences entre mots et monnaie. Par exemple, l’étude des innovations linguistiques montre que les signes circulent sans contrepartie : telle expression qui paraîtra heureuse sera reprise, simplement pour des raisons esthétiques, confortées parce qu’elle satisfait à une doxa émergente. Certes, si l’on définit correctement la monnaie comme une dette circulante, il pourrait être tentant d’étendre cette notion à la langue ; mais la dette monétaire n’est jamais remboursée et la langue est plutôt un don des ancêtres comme des contemporains, reçu d’abord des parents, constamment réitéré [12], et rendu au centuple par tous les écrivains.

II. La

sémiotisation monétaire

![]()

Ce n’est donc pas dans la sémiotique du signe linguistique que l’on pourra trouver un organon pour concevoir la sémiotique de la monnaie. Il nous faut alors prendre quelque recul pour ébaucher une caractéristique des objets culturels.

1. Typologie de « choses » et

séquences d’actions

![]()

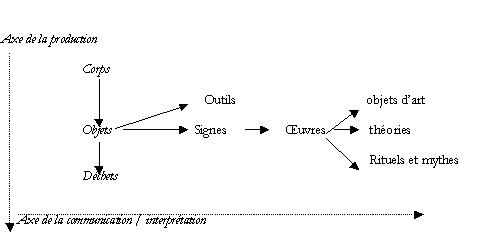

Pour préciser ce que nous entendons par objet culturel, il nous faut ébaucher une typologie des objets ou plus généralement des « choses ». Distinguons les corps naturels, les objets culturels, enfin les déchets issus de la transformation des corps en objets. Les artefacts comprennent les objets culturels et les déchets. Les objets culturels [13] se divisent à leur tour en trois catégories : les outils (en comprenant par là aussi les outils de communication comme les médias et les commandes, informatiques par exemple) ; les signes (linguistiques ou non : mots, symboles, chiffres, etc.) ; enfin les œuvres, qui sont issues d’une combinaison de signes [14]. Entre les signes et les œuvres, on relève une différence de complexité : c’est l’action combinée des outils et des signes qui permet de produire les œuvres.

Les deux séquences fondamentales du cycle de sémiotisation sont la séquence instrumentale : corps-->outil et la séquence créatrice : corps-->signes-->œuvre. Elles peuvent tant s’enchâsser récursivement sur elles-mêmes que s’enter l’une sur l’autre.

La séquence instrumentale définit la production d’outils au moyen d’outils — qui caractérise l’espèce humaine, alors que l’usage d’outils n’y suffit pas ; soit :

|

corps1--> outil1 ==> corps2--> outil2 |

(La flèche simple marque la relation de production, et la flèche double le point d’insertion de la séquence 1 sur la séquence 2).

La séquence créatrice décrit la production d’œuvres à partir d’autres œuvres, ce qui correspond au régime ordinaire : corps -->signes-->œuvre ==> signes-->œuvre.

Les séquences instrumentale et créatrice se combinent ainsi, et sont susceptibles de récursions (les flèches horizontales marquent les relations de constitution-production, les flèches verticales les relations d’instrumentation) :

|

Corps

-->outil

outil || || corps-->signes-->œuvre ==> signes-->œuvre |

Nous retiendrons pour notre propos que les œuvres se divisent en objets artistiques, rites et mythes, enfin théories. Elles sont l’aboutissement du mouvement propre de l’action humaine qui les produit, en créant les formations médiatrices entre le monde proximal et le monde distal : les arts, les religions et les sciences [15]. Soit :

Figure 1 : typologie praxéologique des

choses

L’action humaine transforme les corps en objets et en déchets. Aussi l’objet culturel, dès qu’il cesse d’être interprété au sein de chaînes d’action, semble un simple corps voire un déchet.

Le statut sémiotique définitoire des catégories de corps, objet et déchet dépend de leur place dans les processus d’interprétation. Les choses et les déchets appartiennent aux contextes qui permettent de restituer la compréhension pratique des objets culturels dans leur création et leur usage.

Sans être érigée en universel lévi-straussien, l’opposition entre nature et culture reste relative aux cycles de production qui conduisent des corps aux objets et aux déchets. En d’autres termes, la description de l’action humaine permet de comprendre le partage toujours relatif entre nature et culture, comme entre sciences de la nature et sciences de la culture. Parce qu’elles portent sur nos œuvres, nos signes et nos outils, les sciences de la culture ont un mode de compréhension propre, critique et réflexif, qui suppose une déontologie herméneutique. Or l’économie fait partie des sciences de la culture, tout à la fois parce qu’elle repose sur des normes sémiotiques sophistiquées, que parce qu’elle participe de la production des cultures matérielles.

2. Les monnaies : symboles,

outils, œuvres

![]()

Malgré l’autorité de Marx, il n’est en rien satisfaisant de ramener les séquences économiques à la succession récursive : objet --> monnaie--> objet --> monnaie. En effet, la monnaie est un objet culturel complexe, tout à la fois outil, symbole et œuvre. Elle est un outil, dans mesure où la production et l’échange sont les deux moyens de transformation [16] : le transfert de propriété ne change pas la matière du bien, mais peut changer sa valeur, qui se réalisera à l’échange suivant. D’une autre manière, le transport spatio-temporel participe de la transformation : ainsi, un melon à Cavaillon et le « même » melon à Paris ne sont évidemment pas les mêmes, et n’ont donc pas le même prix moyen.

L’analogie entre l’outil, instrument de production, et la monnaie, instrument d’échange, se retrouve dans l’exemple bien connu des haches, « monnaies » de l’âge du Bronze. Elle entraîne que l’outil, par son caractère relativement standardisé, peut servir de monnaie d’échange ; en maints endroits du monde, les monnaies furent des outils stylisés. De fait, la valeur de l’outil et la puissance qu’il confère se trouvent sémiotisées dans la monnaie. Elle n’est donc pas un simple instrument, car elle doit son efficacité à une pratique pour l’essentiel symbolique (alors que l’outil doit en revanche la sienne à des pratiques qui sont pour l’essentiel des pratiques de transformation physique).

En tant qu’œuvre, la monnaie est un objet pour la numismatique, l’archéologie, etc. Elle se distingue ainsi du numéraire, dont on ne retient que la valeur comptable, et qui relève de l’économie. Alors que le substrat de la monnaie-œuvre est « solide » (le fr. sou, l’it. soldi viennent du solidum latin), la monnaie numéraire est « immatérielle », ou du moins purement sémiotique, car son système se confond avec le système numérique en vigueur. La monnaie correspond ainsi à un symbole dans les deux sens antinomiques du terme [17] : en tant que symbole formel (numérique) ; en tant que symbole évocatoire (de souveraineté, de puissance, etc.). Cette duplicité sémiotique participe sans doute de la fascination qu’elle exerce.

3. La création et l’institution de la

monnaie

![]()

Précisons le statut des monnaies pour les distinguer des outils et les spécifier en tant que signes : par exemple, elles ne participent guère aux œuvres d’art ; elles participent aux rituels, mais à titre de don et non comme moyen d’échange. On a longtemps pensé que la monnaie était un substitut du troc, et que le troc lui-même n’était qu’un vol compensé. En fait, l’archéologie et l’histoire soulignent la complexité des formalités d’échange, toujours soumises à des pratiques magiques ou propitiatoires. Le mot monnaie ne dérive-t-il pas du nom de Juno moneta ? Les monnaies tiennent sans doute leur valeur du pouvoir qui leur est attribué et du caractère hiératique de leur étalon. Par exemple, en Inde ancienne, le bœuf doit sa valeur d’unité de compte et d’échange au fait qu’il est l’animal sacrificiel [18] par excellence pour les pasteurs aryens. En sanskrit, rupa désigne le bétail, et notamment le bœuf [19] : c’est ce mot qui a donné roupie.

En Grèce archaïque, le bœuf est aussi l’unité de compte, comme l’atteste Homère, qui donne en bœufs le prix d’esclaves, de trépieds, d’un chaudron, voire des franges d’or de l’égide de Pallas, et honore des vierges par l’épithète « qui rapportent des bœufs ». Au temps de Dracon et de Solon, le même mot, bous, désigne la pièce d’argent et le bœuf [20]. Corrélativement, le latin pecus — du sanscrit pecu (troupeau)—, donne pecunia [21] puis le français pécule ; le germain feoh, vieh a donné l’anglais fee, salaire [22], etc.

Nombre de monnaies de par le monde, dents de chiens, cauris, pièces chinoises en forme de hache, sont des symboles de puissance, et les pièces sont encore considérées comme des porte-bonheur, pour peu qu’on les jette dans une fontaine. La monnaie émane une protection magique : par exemple, le mot amulette dérive d’amolé ou amolet qui désigne une monnaie éthiopienne faite de barres de sel.

Comme en témoignent les auréoles, la Legenda aurea et Chrysologius, l’or participe évidemment de cette tradition hiératique. Alors qu’au siècle précédent Boiguilbert y voyait « une idole », Marx disait de l’or : « il est la divinité manifestée », et, au temps de Bretton-Woods, Roosevelt en parlait encore comme d’un « vieux fétiche ».

La stylisation. — Parmi les étalons, on trouve certes de moins nobles marchandises : produits agricoles (cacao, céréales, tabac), le blé en 1795 en France pendant la débâcles des assignats, le seigle en Ukraine en 1922. On trouve aussi divers objets décoratifs ouvragés, pendants d'oreille en argent de Sumatra, dont la mesure fixée sert d'unité, et divers signes monétaires dont la valeur semble relativement indépendante du matériau (coquilles).

Toutefois, la dématérialisation de la monnaie semble un processus constitutif de son institution : en témoignent diversement les fers de hache découpés dans un tôle mince, les canons miniature en bronze de Bornéo, les croix de bronze du Katanga. Même les meules d’aragonite de l'île de Yap (Micronésie), pourtant gigantesques, sont cependant très amincies.

Trois mouvements de stylisation semblent récurrents : la diminution de taille, la diminution d’épaisseur, la standardisation. La stylisation s'exprime par le gabarit stéréotypé et fréquemment le recours au moule. Si les traits figuratifs des monnaies sont ceux des biens échangés, outils ou autres produits, cette valeur représentative par succédané s’accompagne évidemment d’un appauvrissement pratique : par exemple, on ne peut employer des haches de quelques millimètres d'épaisseur. L’objet mobilier stylisé sort ainsi de la sphère de la production pour entrer dans de l’échange.

Cette dématérialisation se poursuivra indéfiniment, la substance du contenu monétaire et la valeur faciale fixe disparaissant ensemble, au XIIIe siècle, avec la lettre de change, que l’on doit au génie sémiotique italien. L’histoire de la monnaie aura ainsi été celle de sa sémiotisation croissante, le passage du fiduciaire au scripturaire, puis aujourd’hui à la monnaie purement numérique. Corrélativement, sa dématérialisation marque l’aboutissement de sa stylisation continue, de la pièce d’or au billet de banque [23] et au-delà.

L’idéal sémiotique.— La monnaie correspond à l’idéal logico-grammatical du signe linguistique, du moins pour la sémiotique contemporaine, tributaire du positivisme logique. En effet, la substituabilité complète de chaque monnaie-occurrence à une autre fait de chacune une occurrence parfaite du type. Ce rapport type-occurrence fait des monnaies des symboles du même type que les symboles formels : il a d’ailleurs permis le passage de la monnaie métallique à la monnaie scripturaire.

L’équivalence admise entre type et occurrence est au principe de l’échange monétaire. Primo Levi rapporte qu’au Lager, l’unité de compte était la ration de pain, calibrée par les SS ; sa subdivision, la demi-ration, restait calibrée par les prisonniers. Pour assurer l’identité des occurrences, le principe partout en vigueur voulait que le payeur coupe et que le payé choisisse une moitié [24].

L’identité entre type et occurrence résulte de la décontextualisation qui fait de la monnaie un équivalent général. Aussi la monnaie fonctionne-t-elle comme un chiffre, et, comme symbole numérique, relève d’une sémantique formelle. Son référent potentiel, obtenu par interprétation sémantique (au sens logique du terme) n’est déterminé que dans l’échange.

Dans l’histoire de la sémiotique monétaire, deux positions s’affrontent : soit le référent est fondée sur une ontologie, et l’or sert alors de garantie ontologique à une valeur intrinsèque, soit il est calculé dans l’échange même : c’est ainsi que Thomas d’Aquin tient pour sa bonitas intrinseca. En revanche, Duns Scot, un des pères fondateurs de la pragmatique anglo-saxonne, parle de bonitas relativa. On retrouve ici l’opposition entre nature et doxa, ou du moins entre l’imposition première d’une valeur et son calcul contextuel, bref entre signification intrinsèque et sens relatif.

4. Symboliques des valeurs

![]()

L’autonomisation fiduciaire et le mythe.— La monnaie n’a qu’une valeur d’échange, d’où aussi le caractère jugé contre nature de sa valeur d’usage. L’Avare et la contemplation quasi-narcissique sont immémorialement réprouvés, et au chant VII de l’Enfer de Dante, Plutus invoque Satan. En revanche, l’opposé actuel de l’avare prend la figure du spéculateur ou du trader, devenu un héros : Soros fut applaudi pour avoir mis à genoux la livre, et cette héroïsation témoigne d’un renversement des valeurs,

Il est lié à la laïcisation générale, voire à un discret satanisme. Si pour les Aztèques l’or n’était que la fiente des dieux, pour leurs avides conquérants elle restait celle du diable. En effet, depuis le haut Moyen Age, l’or diabolique s’opposait à la parole divine. L’adage italien Il denaro è lo sterco del diavolo en fait l’excrément diabolique qui s’oppose au Verbe divin. La polarité de la bouche et de l’anus se retrouve chez Freud, ou la liaison entre l’argent et le stade anal continue sans doute la diabolisation médiévale de l’argent (et justifie une théorie constipatoire de la thésaurisation).

Si l’argent est la parole du diable, un faisceau d’inversions sémantiques oppose la bouche de Dieu dont sort la parole de Vérité, à l’anus du Diable qui excrète l’or, véritable déjection de ce faussaire [25]. Thomas More évoquait dans son Utopie des pots de chambre en or. Lénine, dans une de ses rares concessions au socialisme utopique, rappela malgré lui les valeurs médiévales en promettant d’édifier des toilettes publiques en or [26], alors que Troski, nouveau Vespasien, se contentait de promettre des pissotières du même aloi. Tous deux annonçaient ainsi la fin du règne de l’or, qui eut lieu certes au temps du socialisme réel, mais du fait de Nixon.

Il faudrait s’interroger sur les deux aspects symboliques de l’or monétarisé : en tant que circulant il est mondain, d’où sa péjoration dans le dixième commandement du bouddhisme, l’Ecclésiaste, le livre de Salomon ; mais en tant qu’incorruptible, il est sacré, et les Pères parlent d’or, comme Saint Jean Chrysostome, alias Bouche d’Or.

Cependant, plus la révélation s’éloigne, plus l’or s’oppose à la parole vraie, et dans Crise de Vers, Mallarmé eut cette vision d’avenir : « à chacun suffirait peut-être pour échanger la pensée humaine, de prendre ou de mettre dans la main d’autrui en silence une pièce de monnaie » [27]. Inversion des valeurs et fausses monnaies. — L e programme nietzschéen d’inversion des valeurs n’aurait pas été complet si les nazis seulement l’avaient appliqué. La zone grise décrite par Primo Levi commence là où les victimes désignées sont forcées de l’appliquer également. Ainsi, Chaïm Rumkovsky, grotesque potentat juif mis par les nazis à la tête du ghetto de Lodz, battit une monnaie représentant sur une face l’étoile de David et portant sur l’autre l’inscription : vaut pour dix marks, et la garantie Le doyen du ghetto de Lippmannstadt(nom allemand de Lodz) [28]. À cette monnaie de singe s’ajouta la fausse monnaie ; Levi rappelle les dollars fabriqués à Sachsenhausen par les prisonniers du commando Bernhard : « mai denaro è stato piú stercorario e piú diabolico di quello » (1996, p. 427).

III. Idoles et

fétiches

![]()

Prenons encore un peu de recul pour approfondir la typologie des objets culturels. Nous nous appuierons pour cela sur des publications antérieures [29]

1. Les zones anthropiques

![]()

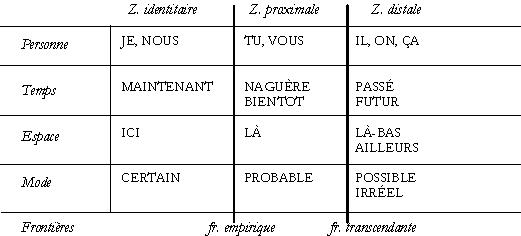

Les ruptures catégorielles.— Le niveau sémiotique de l’entour humain se caractérise par quatre décrochements ou ruptures d’une grande généralité, qui semblent diversement attestés dans toutes les langues décrites, si bien que l’on peut leur conférer par hypothèse une portée anthropologique. (i) La rupture personnelle oppose à la paire interlocutive JE/TU une troisième personne, qui se définit par son absence de l’interlocution (fût-elle présente physiquement) : IL, ON, ÇA [30]. (ii) La rupture locale oppose la paire ICI/LÀ à un troisième terme, LÀ-BAS, ou AILLEURS qui a également la propriété définitoire d’être absent du hic et nunc. (iii) La rupture temporelle oppose le MAINTENANT, le NAGUÈRE, et le FUTUR PROCHE au PASSÉ et au FUTUR. (iv) Enfin, la rupture modale oppose le CERTAIN et le PROBABLE au POSSIBLE et au à l’IRRÉEL.

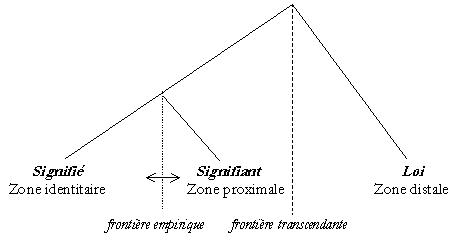

Les trois zones. — Les positions homologues sur les axes de la personne, du temps, du lieu et du mode sont fréquemment combinées ou confondues : en français, par exemple, les emplois modaux du futur et de l’imparfait sont légion, le futur antérieur a également une valeur modale, etc. Les homologies entre ces ruptures permettent de distinguer trois zones : une de coïncidence, la zone identitaire ; une d’adjacence, la zone proximale ; une d’étrangeté, la zone distale.

Figure 2 : Les zones anthropiques

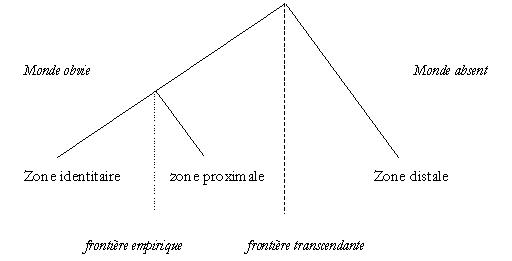

La principale rupture sépare les deux premières zones de la troisième. En d’autres termes, l’opposition entre zone identaire et zone proximale est dominée par l’opposition qui sépare ces deux zones prises ensemble à la zone distale. Ainsi se distinguent un monde obvie (formé des zones identitaire et proximale) et un monde absent (établi par la zone distale).

Figure 3 : Zones anthropiques et frontières

La zone proximale, où par exemple les congénères sont reconnus pour tels, appartient vraisemblablement aussi à l’entour des autres mammifères. En revanche, la zone distale reste spécifique de l’entour humain, sans doute parce qu’elle est établie par les langues [31].

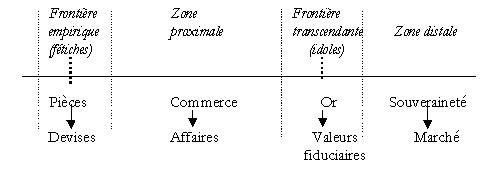

Les médiateurs et les modes de la médiation.— Entre les trois zones, les deux frontières ou bandes frontalières méritent une attention particulière : la frontière empirique s’établit entre la zone identitaire et la zone proximale, et la frontière transcendante entre ces deux premières zones et la zone distale [32]. Nous avons proposé d’appeler — sans aucune nuance péjorative — fétiches les objets de la frontière empirique, et idoles ceux de la frontière transcendante. Parmi les fétiches, on peut citer les outils, les objets transitionnels (comme la poupée) et sans doute aussi les fantasmes ; parmi les idoles, les rituels, les œuvres d’art, les codes juridiques, mais aussi les théories philosophiques, scientifiques et religieuses. En les situant par rapport aux niveaux dominants de la pratique (présentationnel, sémiotique et physique) on obtient un classement indicatif de ces exemples :

|

Frontières Niveaux |

Frontière proximale fétiches |

Frontière distale idoles |

|

Niveau présentationnel |

fantasmes |

théories |

|

Niveau sémiotique |

objets transitionnels parures, monnaies |

œuvres, codes, lois

|

|

Niveau physiqu |

outils |

objets rituels |

Au niveau sémiotique, le langage à la particularité d’occuper les deux frontières : ainsi le mot, comme l’affirme Frédéric François en suivant Winnicott, est-il pour l’enfant un objet transitionnel — particulièrement dans le babil et chez l’adulte dans certains usages ludiques ; alors que certains textes, artistiques, juridiques ou religieux ont le statut d’œuvres ou de codes, et entrent dans la catégorie des idoles. Ainsi le langage exerce-t-il une double fonction médiatrice dans l’économie des zones et niveaux anthropiques : part fondamentale du niveau sémiotique, il participe de la médiation sémiotique entre les niveaux présentationnel et physique ; occupant les deux frontières entre zones, il permet la médiation symbolique entre elles, tant à titre de fétiche qu’à titre d’idole [33].

N’en va-t-il pas ainsi avec la monnaie ? Il faudrait relire de ce point de vue les grands théoriciens modernes de l’objet, Baudelaire, Marx, Benjamin. En tant qu’instrument usuel, l’objet a une fonction métonymique qui permet son intelligibilité parce qu’il participe à l’action quotidienne, et joue pleinement son rôle de fétiche ; mais en tant que marchandise, il est transfiguré par la puissance hiératique de l’Argent — nous dirions aujourd’hui le Marché — dont il devient la métaphore. Il revêt alors la fonction d’une idole, dont il a toutes les séductions : Marx parle à son propos de fantasmagorie, de caprices bizarres, de subtilités théologiques, d’arguties métaphysiques (cf. Le Capital, I, 1, 4 : “Le caractère fétiche de la marchandise et son secret”). Dans les termes de notre analyse, la valeur d’usage relève du couplage entre zone identitaire et proximale, et la valeur d’échange du couplage transcendant avec la zone distale.

La différence ordinaire de valorisation entre les deux frontières pourrait permettre d’y placer les deux instances fascinantes pour notre espèce : l’amour à la frontière empirique, la mort à la frontière transcendante. L’objet qui somme les deux saura rallier tous les suffrages : c’est déjà le cas de l’envahissant revolver, certes mortel et paraît-il phallique. L’omniprésent billet de 100 dollars est lui aussi tout à la fois objet familier et symbole de puissance hiératique [34]. En bref, on a, jadis puis à présent :

Parmi les fétiches typiques, on peut citer en exemple les ducats puis la carte visa ; parmi les idoles, les lingots d’or puis les stock-options.

2. De la fascination

![]()

Vraie ou fausse, la monnaie est un leurre, et relève par là de l’éthologie humaine. Elle distingue quatre états : la vigilance, le rêve, le sommeil et la fascination [35]. La fascination s’exerce d’une manière animale, non critique, dans l’hypnose, pure passivité, ou par le leurre, super-signal correspondant à une pulsion. D’une manière critique, elle s’exerce notamment dans l’art, quand il captive, et dans le jeu — malgré le caractère hypnotique de la machine à sous.

En tant qu’équivalent général, l’argent est devenu le leurre universel et la mallette de billets le stimulus absolu. Elle confère un pouvoir tout à la fois alimentaire, sexuel et territorial, comme en témoigne l’inévitable happy end de tant de films, où l’ultime et héroïque détenteur de la mallette de billets sable le champagne avec une starlette au bord d’une piscine.

Il se pourrait même que la fascination naisse de l’ambiguïté même de la valeur, comme réification de l’imperçu distal, et donc comme incarnation. Marx affirme ainsi : « La forme valeur et le rapport de valeur des produits du travail n’ont absolument rien à voir avec leur nature physique. C’est seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme fantastique d’un rapport des choses entre elles. Pour trouver une analogie, il faut la chercher dans la région nuageuse du monde religieux. […] C’est ce qu’on peut nommer le fétichisme attaché aux produits du travail » (Le Capital, I, 1, 4, p. 69).

3. Réification et fétichisme

![]()

Naturellement, le fétiche n’a comme l’idole aucune propriété physique « objective » qui justifie la fascination dont il est l’objet : il réifie simplement la fascination qui s’attache à lui d’une manière si exclusive qu’elle le décontextualise et en fait un objet en soi, émanant un attrait propre, sans détermination. Or, la décontextualisation est définitoire de l’absolu : ce qui est déterminant, et non déterminé. Ainsi le fétiche semble exercer un pouvoir et l’exerce effectivement, car il l’emporte sur toute autre chose par l’aura qui témoigne de son pouvoir symbolique et mystérieux.

Alfred Binet dégagea jadis trois traits caractéristiques du fétichisme, comme 'concentration' (1887, p. 107) : la tendance à l'abstraction, ou au détachement, du fétiche nie tout contexte (toute la femme est dans ses yeux), et donc l’objet peut devenir brutalement partiel (les yeux, non la femme entière) ; la tendance à la généralisation semble une rançon de cette abstraction (non pas tels yeux, mais tous les yeux) ; enfin une tendance à l'amplification conduit par exemple le fétichiste des souliers à apprécier de très hauts talons. La tendance à l’amplification relève de la stylisation propre à la fantasmatique.

Comme on le voit, les effets réifiants du fétichisme ressemblent beaucoup à ceux du néo-positivisme : décontextualisation, déspécification, invasion obsessionnelle des objets. Le positivisme a tous les caractères d’un hantise qui se présente sous la forme benoîte de l’évidence.

Le fétichisme de l’ontologie conduit ainsi à la « dégénérescence » des idoles en fétiches, petits objets décontextualisés et fascinants. Ainsi les pièces d’or, les termes et mots-clés qui semblent tout résumer, voire les objets fascinants de l’hypotypose, du bouclier d’Achille à la casquette de Charles Bovary, brillent-ils devant nos yeux en vertu de l’enargeia descriptive.

IV. La valeur et les valeurs

![]()

1. Valorisations

![]()

On ne peut considérer les doxa comme des systèmes de valorisations sans évoquer les valeurs sociales qu’elles concrétisent. Il faut alors se demander si la valeur linguistique (différence pertinente) et la valeur économique de la monnaie ne sont pas ultimement fondées sur les valeurs au sens social du terme, incluant les jugements éthiques et esthétiques [36].

Pour les signes linguistiques, la loi de répartition formulée par Bréal entraîne l’absence de synonymes parfaits et permet d’esquisser une réponse positive. Entre deux mots jugés synonymes, on relève toujours une différence évaluative, par exemple un ictère est plus chic qu’une jaunisse, l’éthylisme (surtout mondain) que l’alcoolisme, et l’ophtalmologiste a chassé l’oculiste.

De ces valeurs purement différentielles, Saussure conclut ainsi au caractère immatériel des langues, et insiste sur le fait que les choses ne s’y mêlent aucunement, d’où sa critique de la référence. En transposant la formule de Marx citée plus haut, on pourrait dire que la référence des signes « est seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme fantastique d’un rapport des choses entre elles ». Si ce propos sur les valeurs économiques peut être appliqué à la conception positiviste des valeurs linguistiques, cela ne conclut point à l’analogie des signes et des monnaies, mais à celle des préjugés qui les entourent.

2. Monothéisme, écriture et

monnaie

![]()

Les états centralisés et l’écriture naissent ensemble à la fin du quatrième millénaire [37], sans doute avec les impôts et les dénombrements qu’ils nécessitent. La fixation d’un étalon monétaire, d’un aloi, suppose une centralisation : le code d’Hammourabi fixe des règles d’échange, dont l’argent semble l’étalon. Alors que l’économie mésopotamienne utilisait des lingots de fer d’argent et de cuivre, dans la vallée de l’Indus, au début du IIIe millénaire, on utilise des barres de cuivre revêtues d’empreintes [38].

Au cours de ce millénaire se noue une triple alliance entre souveraineté étatique, fixation des étalons monétaires, écriture et normalisation des nomenclatures. Cette alliance se décline : (i) par la garantie politique des étalons d’échange, la levée de l’impôt et la comptabilité publique ; (ii) par la norme étatique sur le langage, qui s’exprime dans la fixation du système d’écriture (tant des lettres que des chiffres), mais aussi par les systèmes référentiels des nomenclatures ; (iii) enfin, par l’unification des panthéons, qui commence par leur hiérarchisation et conduira à postuler un dieu unique.

Monothéisme et ontologie. — La centralisation étatique et le monothéisme ne sont pas sans rapports, car les dieux étaient locaux , même dans le judaïsme antique [39]. Avec la centralisation politique, certains dieux, en général ceux de la capitale, deviennent dieux d’empire : ainsi, Mardouk, dieu de Babylone, devient-il dieu d’empire au temps d’Hammourabi, et des textes de cette époque rappellent comment les plus grands dieux se dépouillèrent en sa faveur, pour lui conférer la royauté universelle de Bel, le seigneur. Cette hiérarchisation des dieux tend évidemment vers le monothéisme.

Sans affirmer que le monothéisme suppose l’écriture, ni que Dieu, ou du moins sa parole, soit une figure du Livre, rappelons qu’aucune religion des peuples sans écriture n’est monothéiste [40]. Bien mieux que l’oral, l’écriture permet l’application de normes sémiotiques uniformes, comme les genres à forme fixes, pourtant issus de techniques de mémorisation. Le texte écrit peut demeurer invariable et un, et conserver cette identité à soi et cette unité tant célébrées par l’onto-théologie. Il se prête à merveille à l’expression de la Loi divine, voire à la divinisation des lois humaines.

L’écriture sert aux dénombrements, et les premiers documents écrits dont nous disposons sont des listes de mots (Sumer, fin du IVe millénaire). En outre, l’écriture tout à la fois permet la combinatoire et en illustre l’image : la compositionnalité logique, jusqu’à Frege inclus, a toujours reçu pour exemple la combinatoire des lettres.

Ainsi l’écriture participe-t-elle tout à la fois de la permanence des signes et de celle de leurs équivalents-chose, c’est-à-dire de leurs référents préjugés.

Souveraineté et fixation de la référence. — Avec l’apparition des étalons d’échange, puis celle plus tardive de la monnaie, le rapport entre l’unité d’échange et la marchandise peut être pensé comme une référence. Il est garanti par l’effigie du souverain, et ses fonctionnaires garantissent la transaction monétaire en assurant le bon aloi. Ainsi, le code d’Hammourabi, vers 1760 a.c., précisait de « justes prix » en évaluant par exemple des gages en poids d’argent ; de même, il garantit les poids et mesures.

Ultérieurement, la garantie faciale de la monnaie reste ordinairement un souverain – c’est même un nom de monnaie — politique, religieux, voire divin [41]. Dès lors le signe et sa valeur référentielle sont garantis par la transcendance de l’Etat, du Souverain, et du Dieu Unique qui naît de ces figures, ou qui les engendre. Cette transcendance sera reversée en immanence, dès lors la valeur trouvera sa source dans la « nature des choses », telle qu’elle s’éprouve dans les échanges quotidiens et se fige dans « la forme fantastique d’un rapport des choses entre elles ».

3. Monnaie et acquittement

![]()

La souveraineté politique et religieuse ne va pas sans le sacrifice qui la fonde et l’entretient.

En anthropologie, la théorie du sacrifice a naguère connu de grands développements avec Mauss, de Heusch, Hocart, Scubla, et en philosophie avec Bataille (La part maudite) et Girard (La violence et le sacré). Si son intérêt pour l’anthropologie religieuse est évident, son intérêt pour l’économie ne se limite pas à la question du don sans contrepartie.

B. Laum a souligné jadis le caractère religieux de la monnaie (1924, notamment pp. 158-161). Son origine pourrait en effet être placée dans le don sacrificiel, selon une parité symbolique établie entre l’objet du sacrifice et son équivalent monétaire. Elle acquiert alors une valeur d’acquittement (Zahlungmitteleigenschaft) [42] qui a précédé sa circulation profane, toujours cependant garantie par la divinité de la cité qui l’émet.

Comme l’a souligné J.-P. Vernant, l’objet consacré permet à l’homme de s’approcher du sacré sans s’offrir lui-même en sacrifice (cf. 1981, pp. 3-5). Dans notre terminologie, il prend ainsi la fonction d’une idole médiatrice. En effet, le monde profane (identitaire et proximal) reste séparé du monde distal ; mais le sacrifice est le moyen de la médiation avec le sacré, non pas bien sûr en tant que destruction, puisqu’il tient à distance la violence meurtrière, mais en tant que symbolisation, puisque toute victime tient lieu d’une autre.

La symbolisation rituelle assure en retour la circulation sociale des valeurs, car le sacrifice s’achève par une répartition : en Grèce antique, la fumée, les os et la graisse sont la part des dieux, alors que la viande est répartie hiérarchiquement et / ou égalitairement entre les assistants, renouvelant ainsi le contrat social. Cela, souligne Détienne, est en « accord avec une certaine idéologie isonomique de la cité » (1979, pp. 23-24) [43].

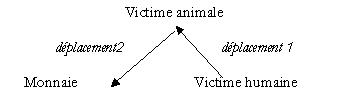

Les titres à une participation au sacrifice et donc à la répartition se nommaient symbola. [44] Si la monnaie est partie prenante du sacrifice, le symbole monétaire, comme la victime dont il tient lieu, devient l’objet d’une substitution avec déplacement qu’il convient de détailler. Sans référence prédéterminée, cette relation entre la victime et son prix n’a d’autre opérativité que celle du sacrifice : la valeur semble fixée, mais seulement dans un ordre sacré, institué par une Loi hiératique. En outre, le référent n’est pas l’objet présent, comme le voudraient les théories indexicales de la signification, mais bien l’objet absent.

Enfin, la relation de « mise en valeur » n’est pas unique : la monnaie en offrande vaut pour une « victime » au second degré, car le sacrifice animal résulte lui-même d’un évitement du sacrifice humain. Si l’on tenait à parler de référence, il faudrait parler de référence immédiate (l’animal domestique) et de référence différée (la victime humaine). La différence entre la monnaie et ces deux « référents » détermine son mode spécifique de valorisation. Elle résulte d’un évitement fondamental : ce qui distingue le sacrifice du meurtre pur et simple est en effet cet évitement, car la vengeance, dès lors qu’elle est ritualisée, voire symbolisée dans le sacrifice, frappe à côté [45].

Par un principe de déhiscence, la référence se réduit de fait à un déplacement, qu’il serait inutile de déclarer « métonymique » sans rechercher sa fonction : il reconnaît et instaure une différence qualifiée, qui comme telle donne sens ; voire deux différences, la différence entre la zone identitaire et la zone proximale à laquelle appartient la victime animale, et la contradiction entre le monde humain et le monde divin qui entraîne, pour la résoudre, la mise à mort de la victime humaine. Soit :

Figure 4 : Le triangle sacrificiel

Les déplacements diffèrent par les extensions qu’ils opèrent : alors que toute monnaie peut être offerte en sacrifice, les victimes animales sont toujours choisies en fonction de certaines restrictions (couleur, sexe, etc.), et la victime humaine est un individu déterminé, l’émissaire, par exemple un roi. Par une double extension, on passe ainsi du symbole hiératique, purement hétéronome, au symbole monétaire, purement isonome, et de l’objet singulier à l’objet quelconque fonctionnant comme équivalent général. On aurait alors :

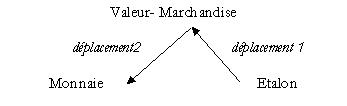

Figure 5 : Le triangle de la valuation

Ici, c’est la valeur étalonnée de la marchandise (déplacement 1) qui permet son intégration à l’échange monétaire (déplacement 2).

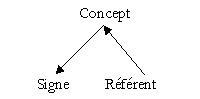

La conception traditionnelle du signe, qui perdure d’Aristote à Ogden et Richards, et qui fut heureusement ruinée par Saussure, peut être représentée par un triangle homologue :

Figure 6 : Le triangle de la signification linguistique

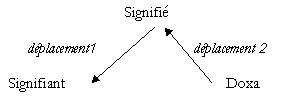

En ce cas, le déplacement est conçu comme une représentation : le signe représente le concept, et le concept représente le référent. Mais comme on le sait, le référent n’est qu’un préjugé, c’est-à-dire une réification de la doxa et autres normes sociales. En ce cas, la concrétisation de la doxa institue un signifié, et le passage du signifié au signifiant, définitoire de la sémiosis, qualifie le signifiant comme tel [46].

Figure 7 : Le triangle du signe linguistique

Dans les termes de la théorie des zones anthropiques, le premier déplacement correspond au passage du distal (la doxa comme Loi) aux zones identitaire et proximale [47]. La sémiosis (relation signifiant/signifié) est alors décrite comme un couplage entre ces deux zones, ce qui confirme le statut du signe linguistique comme objet transitionnel. Cependant, le signifiant, comme « objet externe » appartient à la zone proximale et le signifié comme « objet interne » à la zone identitaire.

Si l’on voulait filer la métaphore entre signe et monnaie, c’est la doxa comme Loi qui jouerait pour le signe linguistique le rôle de l’étalon pour la monnaie. Mais c’est en fait le principe du double déplacement qui nous importe ici. Une représentation plus élaborée serait donc préférable :

Figure 8 : Zones anthropiques et instances du signe linguistique

Dans les deux cas, la différence, qualifiée par le déplacement, entre le symbolisant et le symbolisé permet d’éviter la perte du sens : leur identité équivaudrait à une tautologie, qui, comme l’affirme justement Wittgenstein, est dépourvue de sens. En outre, on peut estimer que la perte des différences qualifiées détruit la société (cf. Girard, 1998, p. 77-82). Appliqué au signe linguistique, il en découle que l’idéal sémiotique de l’univocité équivaudrait non pas à la fixation de la signification, mais à la perte du sens.

Nous ne posons cependant pas que signes et monnaies fonctionnent de même, ni que la théorie du sacrifice en soit la clé : nous rappelons simplement le principe général que les relations entre les zones du monde empirique sont déterminées par leur relation au monde transcendant du distal.

Si l’on prend le signe pour un objet physique comme un autre, comme font les positivistes, de Russell à Morris, sa référence devient évocatoire, donc inférentielle ; mais l’on n’a pas pris garde que le signe positiviste fonctionne comme le signe magique : si je prononce le nom, j’évoque le dieu au sens où je suscite sa présence, et où l’invocation entraîne l’évocation [48]. Ce si-alors au fondement de toute magie partage la même forme que le signe indiciaire : si fumée, alors feu ; à cela près que l’inférence est prospective plutôt que rétrospective. Dans ce modèle, le signifiant et le signifié sont considérés comme deux objets en relation temporelle nécessaire : le mot, objet signifiant, suscite la chose, objet signifié. Et par transfert magique, la chose suscitée devient la source de l’évidence référentielle [49].

Paradoxalement, ce modèle du signe convient aussi bien à l’animisme qui unit dans un même champ d’interactions les lois naturelles et les lois divines, comme au réductionnisme cognitif qui réduit les fonctionnements sémiotiques à des interactions physiques, conformément à son programme de naturalisation du sens.

4. De la vérité « bien

ronde »

![]()

Précisons à présent quels enjeux sémiotiques recèle la forme circulaire des monnaies occidentales.

Alors qu’en Chine les premières monnaies, apparues vers le début du premier millénaire, adoptent la forme de divers outils ou objets précieux, comme des cauris, les premières monnaies occidentales, frappées en Lydie quatre siècles plus tard dans l’or mêlé d’argent que charriait le Pactole, adoptent d’emblée une forme circulaire ; plus précisément, elles consistent en des globules d’électrum frappés sur une face. Crésus, roi lydien dont le règne s’étend de 560 à 546, frappe les premières monnaies bifaces.

Au Moyen-Orient, la figure privilégiée par le monothéisme était alors le cercle — notamment l’abstraction du disque solaire révéré par Aménophis IV [50]. Comme elle exprime à merveille l’unité et l’isonomie, cette figure aura un grand succès en théologie, chez les Pythagoriciens, chez les Platoniciens jusqu’à la Renaissance, mais encore chez Pascal, parlant de Dieu comme d’un cercle infini. Le cercle évoque en effet à merveille une Loi autosuffisante et indépendante du contexte.

L’ontologie même, née également en Ionie au sixième siècle, et développée dans la colonie phocéenne [51] d’Elée, privilégie le cercle et la sphère comme figure de l’Etre. Xénophane de Colophon, fondateur de l’école éléatique, est à notre connaissance le premier à imaginer un dieu unique et non anthropomorphe, dont le caractère invariable et l’isonomie s’exprime par une forme circulaire, car « il est le même de tous côtés » [52].

Ce Dieu unique devient, chez son élève Parménide, l’Etre, promis à une belle carrière. Il le décrit ainsi au huitième fragment de son poème : « ressemblant à la masse d’une sphère bien ronde, du centre déployant une force égale en tout sens » [v. 43-44, trad. B. Cassin]. On retrouvera cette image chez Empédocle avec le Sphairos, chez Platon, chez Simplicius avec la vérité “ bien ronde”, chez Leibnitz avec la monade, chez Nietzsche avec la sphère « dorée et bien ronde » de l’éternel retour [53], et même dans la “ boule topologique” de l’ontologie thomienne : sa fortune tient à ce qu’elle concorde à merveille avec l’invariabilité et l’isonomie de l’Etre. Retenons l’origine hiératique de l’Etre ; il en reste sans doute le caractère incontesté des croyances, matérialistes ou non, qui accompagnent encore de nos jours l’ontologie.

Si la totalité de l’Etre se figure par une sphère infinie, les êtres particuliers sont schématisés par des sphères finies. Cette figuration se trouve par exemple chez Leibnitz dans la Monadologie : à la sphère totalisante de l’hénade répondent les sphères locales des monades. Aujourd’hui, dans la philosophie analytique, les objets ne sont plus que des monades isolées.

Dans la tradition dominante de la sémiotique occidentale, d’empreinte aristotélicienne, les signes sont réputés représenter des concepts, et les concepts des objets, par analogie (homoioma, schématisation, etc.). Si donc les êtres sont circulaires, on peut s’attendre à ce que les concepts le soient aussi : en effet, dans les traités médiévaux et classiques de sémiotique, les signes et les concepts sont représentés comme des cercles [54]. Bref, la figure graphique du signe a sans doute hérité sa rotondité du concept — qui elle-même représentait celle de l’Etre.

En somme, comme les figurations de Dieu et / ou de l’Etre, les représentations les plus ordinaires des concepts, des signes et des monnaies sont circulaires. L’image de la « monnaie du sens » reste ainsi prégnante, d’où le caractère séduisant du parallélisme redécouvert par Lévi-Strauss entre la circulation des signes et celle des biens.

Plus que la forme circulaire ou sphérique, retenons donc ce qu’elle exprime par ses caractères d’isonomie, d’autosuffisance, d’invariabilité, d’impénétrabilité aux contextes : ils en font le symbole géométrique de l’Etre de tradition parménidienne.

5. Dé-ontologie et démonétarisation

![]()

Mais le signe linguistique est-il véritablement indexés sur un référent ? Toute l’onto-théologie se fonde sur ce postulat, sans lequel par exemple le mot Dieu ne serait qu’un mot, et les sacrements n’auraient aucune efficacité. Le poids de l’ontologie a été tel qu’il a fallu attendre Saussure en linguistique et Quine en logique pour rompre décisivement avec la référence, cela reste reste tout aussi problématique et tardif pour ce qui concerne la « référence monétaire ».

Certes, un doute ontologique avait déjà été soulevé par Aristote dans le Politique, où il rapporte l’opinion, vraisemblablement celle des Cyniques, que « la monnaie n’est qu’un être fictif, et toute sa valeur n’est que celle que la loi [55] lui donne. L’opinion de ceux qui en font usage n’a qu’à changer, elle ne sera d’aucune utilité et ne procurera pas la moindre des choses nécessaires à la vie » (I, 11). Il rappelle en exemple les malheurs de Midas, qui, transmuant en or tout ce qu’il touchait, mourut de faim. Ici, paradoxalement, la valeur doxale de la monnaie, c’est-à-dire sa valeur même, en fait un néant, et la conclusion d’Aristote que les « vraies richesses sont celles de la Nature » ne résout évidemment rien.

Ce n’est que de nos jours que l’école contemporaine de l’économie des conventions, chez des auteurs comme Orléan, Aglietta, Boyer, a radicalisé la rupture avec la référence monétaire. Ces auteurs s’appuient fréquemment sur Girard, car pour eux l’économie se fonde, à bon droit, sur une anthropologie.

À la réification du terme en référence répond la chosification des référents. Alors que pour Aristote les pragmata signifiaient l’ensemble des affaires humaines, pour la pragmatique et la sémantique modernes les référents sont des choses, les choses atomiques et discrètes du positivisme logique. C’est pourquoi Ferdinand Gonseth a justement relevé que l’objet n’est qu’un préjugé macroscopique, et, ajouterais-je, un artefact de la sémiotique naïve de la référence.

Si la valeur n’est que relative à des signes et suffit à leur donner sens sans qu’il soit besoin d’une signification dénotative pour les indexer sur les référents, cela entraîne l’autonomie du sémiotique. Cette autonomie résulte d’une distance prise à l’égard de l’ontologie. Par exemple, le geste décisif de Saussure renvoie les référents à leur place, dans la physique, c’est-à-dire dans la métaphysique. Cette « dé-ontologie » subordonne l’étude des signes à l’étude des pratiques sémiotiques et des performances sémiotiques effectives, dont les textes. Dès lors, la valeur des signes n’est gagée que sur les doxa à l’œuvre dans ces pratiques.

Par un mouvement comparable, toutes proportions gardées…, Nixon, récusant en août 1971 les accords de Bretton-Woods, a mis fin à la « référence monétaire » en supprimant la convertibilité du dollar en or. Affirmant ainsi le fondement fiduciaire (au sens sémiotique) et donc endoxal de la monnaie, il reconnaissait le fait que le dollar tire sa valeur de la dollarisation et de la puissance politique, militaire et économique des USA.

La révélation nixonienne dévoile la transcendance du Marché comme Loi suprême de la valeur. L’or, jadis attribut hiératique, matière même du mobilier du Temple, avait toujours semblé l’antithèse de l’hystérie des marchés en raison même de sa permanence et de de son incorruptibilité symbolique ; mais voici qu’il cède au caprice du marché, devient une marchandise comme une autre, que la munificente autorité de Pharaon ou de César s’efface devant la capricieuse lésine des fonds de pension. Le projet d’établir la taxe Tobin, soutenu par ceux qui se défient de la Providence spéculative, exprime alors le voeu de stabiliser la transcendance hystérique du Marché.

Sans cesse portée sur de nouveaux produits dérivés, la spéculation semble produire des valeurs qui ne correspondent à aucune marchandise, comme on l’a vu avec le krach de la « nouvelle économie ».

Pour souligner le caractère jugé malsain de signes monétaires sans marchandise, comme de signes linguistiques sans référent, on stigmatise l’inflation sémiotique, et nos intarissables moralistes à la Baudrillard ressassent l’exécration traditionnelle de la fausse richesse et de la copia verborum. Loin de nous l’idée d’un retour à la juste nature des choses : comme s’il fallait indexer chaque valeur monétaire sur son quantum de marchandise et chaque signe sur son référent !

On a stigmatisé la dématérialisation boursière ; cela suppose une conception positiviste de la matière : comme les textes virtuels, la monnaie virtuelle garde un substrat sémiotique, mais n’est plus gagée sur des substrats fixes (manuscrits, étalons) [56]. La prétendue dématérialisation des valeurs ne fait que dissimuler leur production ; de même le zéro mort dissimule des massacres de la guerre.

Malgré toutes les différences qui opposent les signes monétaires et les signes linguistiques, malgré la spécificité irréductible de l’économie, les phénomènes économiques partagent l’objectivité paradoxale, contraignante et contingente, des phénomènes culturels : comme tels, ils relèvent d’une sémiotique générale conçue comme organon des sciences de la culture.

L’envahissement de l’économique marque sans doute la domination d’une forme de sémiotique sur toutes les autres : l’horreur économique est aussi une horreur sémiotique.

On s’inquiète de la prétendue inflation sémiotique, du krach rampant du sens et de la surévaluation des technologies sémiotiques, l’informatique en premier lieu. Cependant, depuis la chute du Mur de Berlin, on parle de Sens, et les sciences sociales font l’objet de demandes pressantes ; depuis l’effondrement du Nasdaq, on affirme la priorité des Contenus ; depuis l’écroulement du World Trade Center, on prétend honorer le respect de l’Autre. Suivrons-nous, malgré nous, un chemin prometteur ? Peut-être, quand les valeurs culturelles et éthiques seront reconnues capables de balancer les valeurs économiques.

N.B. : Une première version, moins développée, du

texte qu’on vient de lire a d’abord été présenté à

l’automme 2001 à Sienne, lors du colloque inaugural de

l’Association de sémiotique des textes, dont les actes

sont parus par les soins de Massimo Leone sous le titre

Semiotica del denaro, dans Carte Semiotiche, Sienne,

Nouvelle série, 5, 2003, pp. 34-65. La présente réédition

a été corrigée.

J’ai plaisir à remercier ici Omar Calabrese,

Giovanni Manetti, Massimo Leone et Pierre

Dumesnil.

NOTES

[1] Même le satanisant Baudelaire oppose encore, par une rime, « Jésus » à un « monstrueux Crésus » (L’examen de minuit, str. 2, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1961, p. 168).

[2] Cf. Meschonnic, 1993.

[3] 1988, p. 17.

[4] 1997, p. 132.

[5] Bouquet et Engler, éd., Ecrits de linguistique générale, Paris, Gallimard, 2002. Ces notes, sauf erreur, font partie des documents utilisés pour le troisième Cours à l’Université de Genève.

[6] À l’époque, les pièces de cinq francs suisses, comme d’ailleurs les françaises, étaient encore faites de métal noble. La Suisse était alors membre de l’Union latine, seconde union monétaire europénne.

[7] D’où la tentation permanente des théoriciens de l’économie de d’éliminer ces variations jugées intolérables : « marchandise-étalon » de Piero Sraffa, modèles économiques sans changement technique, etc.

[8] N’étant saisissable que dans les discours dont elle somme les régularités, elle n’est pas donc pas une idéologie prélinguistique.

[9] Sortes d’assignats émis par le gouverneur de Buenos-Ayres en 2001 pour payer ses fonctionnaires en monnaie de singe.

[10] Cf. Pierre Lévy, World Philosophie, Paris, Odile Jacob, 2001.

[11] Le troisième chapitre l’Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, concédant certes avec une facilité déjà académique qu’« à l’inverse des femmes, les mots ne parlent pas » (p. 70), voit cependant dans le mariage comme dans la parole, « un échange de valeurs complémentaires, à laquelle toute vie sociale se réduit » (p. 71). L’idée a beaucoup séduit, sans doute parce qu’elle était facile à comprendre.

[12] “On parle, parce que la langue ne se maintient que dans la continuité de la répétition” Schleiermacher, 1987, § 11, p. 80.

[13] Par objet, nous n’entendons pas simplement un objet mobilier — un immeuble est un objet culturel — mais tout résultat d’une objectivation, qui peut à ce titre participer d’une pratique sociale : ainsi, par exemple, d’une partition musicale.

[14] Je m’inspire librement d’une typologie récente de Krysztof Pomian (1996), qui distinguait quatre sortes d’objets : les corps (objets naturels) ; les sémiophores , objets culturels, parmi lesquels les textes, les images, les substituts des biens, les commandes, les « expôts » (outils devenus œuvres par leur exposition). Ensuite, les déchets, et les choses . La typologie que nous proposons ici sera développée dans une étude à paraître intitulée « De la sémantique à l’interprétation des objets culturels », in Iacovella, A., éd., Sémantique et archéologie, Ecole Française d’Athènes.

[15] Cf. l’auteur, 1996.

[16] Bien que l’outil et la monnaie dominent dans des pratiques différenciées, productive et marchande, l’unité économique de ces deux pratiques a induit de multiples métaphores. Ainsi, le productivisme énonciatif de l’Analyse du discours, de tradition althussérienne, emploie massivement le concept de condition de production ; le monétarisme anglo-saxon, transposé chez les pragmaticiens au plan sémiotique, fait de l’économie et du rendement communicationnel le principe de toute pertinence (cf. Sperber et Wilson, 1986).

[17] On pourrait s’étonner que le mot symbole désigne à la fois le type de signe qui a le moins de signification, et celui qui en a le plus. Ces deux acceptions, par défaut et par excès, sont unies par une propriété commune du statut sémantique : la signification est ailleurs , c’est une relation entre un signe et un autre ordre de réalité. Ce qui unit encore le symbole logique au symbole religieux, c’est la séparation du signifiant et du signifié. Le signifiant existe par lui-même et peut être lu littéralement, sans être interprété, bien qu’il le requière pourtant.

[18] Nous développerons plus loin la question du sacrifice (infra, IV, 3).

[19] Et, par le romani roupa , il a peut-être donné le français rupin .

[20] Selon un jeu de mots dans une épigramme de Théognis de Mégare (Sentences ), avoir « un bœuf sur la langue », c’est avoir vendu son silence.

[21] Il reste la parenté en italien entre pecunia et pecora . Il ne s’agit pas, selon Benveniste d’une dérivation d’acception : dans son étude sur pecus, il montre que c’est la même racine désignant la propriété personnelle qui sous-tend les acceptions pastorales et monétaires.

[22] Cela n’est pas propre aux seules langues indo-européennes : ainsi, en hébreu moderne, c’est gamel qui signifie tout à la fois chameau et salaire.

[23] Il paraît bien nommé, car la confiance dans la banque semble la seule matière du billet.

[24] Cf. Levi, 1996, p. 404.

[25] Dieu vs Diable, Bouche vs Anus, Parole vs Or, Vérité vs Mensonge.

[26] « Quand nous aurons triomphé à l’échelle mondiale, nous ferons, avec de l’or, des latrines publiques dans les rues de quelques-unes des plus grandes villes du monde ».

[27] Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1961, p. 368.

[28] Cf. Levi, Il re dei judei, in Lilít, 1996.

[29] L’auteur, 2002, ch. 14.

[30] Dans cette section, nous reprenons certains éléments de l’auteur, 1996 b.

[31] La zone distale est en somme la source de présentations sans substrat perceptif immédiat. Dans les termes familiers de la philosophie, la zone proximale est celle de l’empirique, et la zone distale celle du transcendant.

[32] L’opposition entre empirique et transcendant est reprise ici d’une étude sur les types de mimésis (l’auteur, 1992).

[33] Nous réinterprétons ainsi la notion humboldtienne de Zwischenwelt ou monde intermédiaire.

[34] Il porte d’ailleurs la devise In God we trust, et s’illustre d’une pyramide maçonnique, qui préoccupe beaucoup divers fanatiques.

[35] Cf. Cyrulnik, 1997, ch. 2.

[36] Pour une discussion, cf. l’auteur, 1999.

[37] L’écriture apparaît en Mésopotamie et en Egypte à la fin du IVe millénaire : vers 3. 150 en Egypte, 3. 300 en Mésopotamie.

[38] Si les monnaies métalliques au sens moderne sont plus tardives (Lydie, vers 600), les unités de poids d’un métal étalon (talent, mine, sicle) resteront très longtemps en vigueur, les monnaies mêmes conservant fréquemment le nom d’une unité de poids (besant, denier, etc.).

[39] Par exemple, des amphores sinaïtiques du IXe énumèrent divers Yaveh, celui de Shomron, celui d’Asherah, etc., représentés chacun avec sa parèdre.

[40] Je ne saurais cependant affirmer que l’écriture est une condition nécessaire du monothéisme. Elle n’est en tout cas pas suffisante !

[41] Les premières monnaies occidentales n’ont représenté que des dieux, et il a fallu attendre le IVe s. a.-c. pour que des mortels aient le front d’y faire frapper leur effigie.

[42] Sans persifler les pénitentiels médiévaux, la vente des indulgences, voire la notion même de rachat , on peut trouver des exemples d’acquittement dans les oboles romaines glissées dans la bouche des morts, ou dans le concept germanique de wehrgeld (cf. Ancori, 1990, p. 141).

[43] Il n’est pas exclu que la notion aristotélicienne de justice distributive en soit issue. La notion même de nomos, dont dérive nomisma, monnaie, désigne d’abord un mode de répartition (cf. Ancori, 1990, pp. 154-155).

[44] L’autre sens, plus notoire, désigne les parties d’un même objet, par exemple les perles d’un bracelet. Dans les romans antiques, elles permttent aux proches longtemps séparés de se reconnaître enfin.

[45] Les exemples ethnologiques sont multiples : ainsi, chez les Tchoukches, on se vengeait naguère en tuant le frère de l’offenseur.

[46] Pour simplifier, nous feignons de penser que le signe linguistique est une notion acquise et n’a pas à être redéfini comme passage d’un texte (pour une discussion et une définition du passage, cf. l’auteur, 2003).

[47] Le premier déplacement correspondrait en termes hjelmsléviens à la relation de la substance du contenu à la forme du contenu, le second à celle qui unit le plan du contenu au plan de l’expression.

[48] D’où le tabou lexical et l’euphémisation nécessaires à la tranquillité humaine.

[49] « Si nous analysons, résume Frazer, les principes de la pensée sur lesquels est basée la Magie, nous trouverons qu’ils se résolvent à deux : le premier c’est que tout semblable appelle son semblable, ou qu’un effet est similaire à sa cause ; le second, c’est que deux choses qui ont été en contact à un certain moment continuent d’agir l’une sur l’autre, alors même que ce contact a cessé. » (Frazer, 1981, p. 41). Frazer nomme le premier principe « Loi de similitude » et le second « Loi de contact ou de contagion » ; ils seront repris par Freud et Mauss. La référence somme ces deux principes : par une relation de similitude, qui est celle de la représentation voire de l’iconicité ; et par une relation d’imposition ostensive qui continue à agir alors même que le référent a disparu (la rigidité du nom propre selon Kripke en est un exemple éclatant).

[50] Pour des raisons de convenance bien compréhensibles, le monothéisme juif et la réforme atonienne sont traités séparément ; cependant, la vie de Moïse, élevé par le Pharaon, la captivité des Hébreux en Egypte, la longue occupation égyptienne de la Palestine et du Liban actuels à la suite de la défaite hittite sont autant de gages de multiples échanges.

[51] Phocée et Colophon sont situées sur la côte ionienne, dans le golfe de Smyrne. Xénophane vécut au temps de Crésus. L’invention de la monnaie d’or et celle de l’Etre se jouent ainsi en quelques décennies et quelques dizaines de lieues, dans une même région, celle du Pactole et de son embouchure dans le golfe de Smyrne. Je ne prétends pas que l’une dérive de l’autre, mais la coïncidence spatio-temporelle mérite l’attention.

[52] Ce Dieu serait-il d’ascendance égyptienne ? Plutarque fait état de propos sur Osiris adressés par Xénophane aux Egyptiens, et l’on a plusieurs fois rapproché le Dieu de Xénophane et Ammon-Râ ; Voilquin note à son propos : « Dieu, pour lui, est ommiscient, tout-puissant, toute sagesse, immobile ; il est immanent au monde. Ce monothéisme est panthéistique. M. Maspéro nous expose les idées analogues de l’Egypte sur la substance divine. Le nom de ce Dieu unique était Râ, personnification du soleil ou Ammon-Râ. » (1964, p. 230, n. 34).

[53] Elle devient chez Agamben « la ‘sphère dorée’ de la volonté de puissance » (1994, p. 10).

[54] Cf. par exemple Pacius, In Porphyrii Isagogen et Aristotelis Organum Commentarius Analyticus, 1505, rééd. Francfort 1567. Figures reproduites dans Auroux, S., 1993, pp. 70-71. De nos jours, voir Leech,19812 ; Sowa, 1984.

[55] Cette loi est la coutume, nomos, mot apparenté à monisma, monnaie. Autre traduction : « certains regardent la monnaie comme bagatelle et pure convention légale, sans fondement dans la nature (phusis ) » (tr. Aubonnet).

[56] Les marchandises mêmes se dématérialisent : Bill Gates a amplement prouvé que dès lors qu’on exerce la violence monopoliste, il peut être plus profitable de produire des lignes de code que toute autre marchandise.

BIBLIOGRAPHIE

Agamben, Giorgio (1994) L’uomo senza contenuto, Macerata, Quodlibet.

Ancori, Bernard (1990) Echange monétaire et évolution économique, Thèse de Doctorat, Université Louis Pasteur, Strasbourg.

Aristote (1991) Politique, Paris, Les Belles Lettres, t. 1 et 2, trad. Jean Aubonnet.

Auroux, S., 1993, La logique des idées, Montréal-Paris, Bellarmin-Vrin.

Binet, Alfred (2001 [1887]) Le fétichisme dans l'amour, Paris, Payot.

Cyrulnik, Boris (1997) L’ensorcellement du monde, Paris, Odile Jacob.

Détienne, Marcel, et Vernant, Jean-Pierre, éds. (1979) La cuisine du sacrifice en pays grec, Paris, Gallimard.

Doty, Richard G. (1986) L’histoire de la monnaie, Paris, Editions de l’Epargne.

Ducard, Dominique (à paraître) « L’efficacité symbolique » : l’affect du signe.

Frazer, James George (1981 [1890-1915]) Le Rameau d’or, Le roi magicien dans la société primitive, Tabou et les périls de l’âme, Paris, R. Laffont, Bouquins.

Girard, René (1998 [1972]) La violence et le sacré, Paris, Hachette.

Hjelmslev, Louis (1971) Essais linguistiques, Paris, Minuit.

Jäger, Ludwig. (1976) Saussure historisch-hermeneutisch Idee der Sprache, LuD, 27, 210-244.

Laum, B. (1924) Heiliges Geld. — Eine historisches Untersuchung über den sakrales Ursprung des Geldes, Mohr, Tübingen.

Leech, Geffrey (19812) Semantics, Harmondsworth, Penguin Books,

Levi, Primo (1996) Racconti, Turin, Einaudi.

Lévi-Strauss, Claude (1958) Anthropologie structurale, Paris, Plon.

Marx, Karl (1969) Le Capital, I, Paris, Garnier-Flammarion, tr. Roy.

Meschonnic, Henri (1993) Pour en finir avec cette monnaie du sens, Autrement, série Mutations, 132, pp. 143-157.

Piotrowski, David (1997) Structure et dynamiques en langue, Paris, Ed. du CNRS.

Pomian, Krysztof (1996) Histoire culturelle, histoire des sémiophores , in J.-P. Rioux et J.-F. Sirinelli, éd. Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil,p. 73-100.

Rastier, François (1991) Sémantique et recherches cognitives, Paris, PUF.

Rastier, François (1992) Réalisme sémantique et réalisme esthétique, Théorie, Littérature, Enseignement, 10, pp. 81-119.

Rastier, François (1996) Représentation ou interprétation ? — Une perspective herméneutique sur la médiation sémiotique, in V. Rialle et D. Fisette (dir.), Penser l'esprit : des sciences de la cognition à une philosophie de l'esprit, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, pp. 219-239.

Rastier, François (1999) De la Sémantique cognitive à la sémantique diachronique : les valeurs et l’évolution des classes lexicales, in Jacques François, éd., Théories contemporaines du changement sémantique, Mémoires de la société de linguistique de Paris, IX, Louvain, Peeters, pp. 135-164.

Rastier, François (2001 a) L’Etre naquit dans le langage, Methodos, I, 1, pp. 103-132.

Rastier, François (2001 b) Arts et sciences du texte, Paris, PUF.

Rastier, François (2002) Anthropologie linguistique et sciences de la culture, in F. Rastier et S. Bouquet, éds, Une introduction aux sciences de la culture, Paris, PUF, ch. 14.

Rastier, François (2003) Le silence de Saussure ou l’ontologie refusée, in S. Bouquet, éd. Saussure, Cahier de l’Herne, 6, Paris, pp. 23-49.

Ricoeur, Paul (1993) D’un soupçon à l’autre, Autrement, série Mutations, 132, pp. 56-71.

Saussure, Ferdinand de (1972) Cours de linguistique générale, Paris, Payot.

Saussure, Ferdinand de (2002) Écrits de linguistique générale, Paris, Gallimard. (éd. Simon Bouquet et Rudolf Engler).

Schleiermacher, Friedrich (1987) Herméneutique, Genève, Labor et Fides.

Sear, David R. (1978) Greek coins and their values, Londres, Seaby,1978.

Sédillot, René (1989) Histoire morale et immorale de la monnaie, Paris, Bordas.

Simmel, Georg (1987) Philosophie de l’argent, Paris, PUF.

Sperber, Dan et Wilson, Deirdre (1986) Relevance, Londres, Blackwell. Tr. f. La pertinence, Paris, Editions de Minuit, 1989.

Sowa, John (1984) Conceptual Structures, Reading (Mass.), Addison-Wesley.

Vernant, J.-P. (1981) Théorie générale du sacrifice et mise à mort, in Le sacrifice dans l’Antiquité, Fondation Hardt, Genève, pp. 1-39.

Voilquin, Jean (1964) Penseurs grecs avant Socrate, Paris, Garnier-Flammarion.