LA MICROSÉMANTIQUE [*]

François Rastier

C.N.R.S.

SOMMAIRE

1. L’analyse du

lexique

1. 1. Les approches

disciplinaires

1. 2. Types de

lexique et méthodes de codage

1. 3. Unités et

types de système

2. Définition

3. Les unités

microsémantiques

3. 1. Typologie des

sèmes

3. 2. Représentation

des sémies

3. 3. Les paliers

lexicaux

Excursus n°1

: Les morphèmes ont-ils une signification ?

Excursus n°2

: Les morphèmes ont-ils une référence ?

4. Les classes

lexicales

5. La microsémantique et le contexte

5. 1. Pour une

théorie du contexte

5. 2. La lexie comme

contexte

5. 3. La lexie en

contexte : de la signification au sens

6. Les opérations

interprétatives

6. 1. Les conditions

des opérations interprétatives

6. 2. Les substrats

des opérations interprétatives

6. 3. Les domaines

de modélisation

6. 4. Méthodologie

descriptive

7. Application : un

système d’interprétation en contexte

7. 1. Problématique

7. 2. Objectifs

7. 3. Conditions

d’analyse

7. 4. Architecture

et mise en œuvre

1. L'analyse du lexique ![]()

Le lexique tient encore aujourd’hui un rôle central en linguistique. Depuis une vingtaine d’années, avec l’affaiblissement progressif du paradigme formaliste, on a assisté à une réhabilitation du lexique. Alors que naguère les items lexicaux n’étaient considérés que comme des variables à instancier au moment propice, depuis quinze ans se multiplient les grammaires lexicales, qui stockent dans le lexique les traits morphologiques, sémantiques et syntaxiques. C’est un indice de l’intérêt croissant à l’égard de la sémantique, et en même temps une limite de fait : on déplace les problèmes de la syntaxe vers le lexique. Cependant, les formalismes syntaxiques ont beaucoup progressé avec les grammaires d’unification (cf. Abeillé, 1993), et les liens entre lexique et syntaxe se sont précisés dans ce cadre théorique. Pour aller plus loin, il faut préciser la méthodologie de description du lexique, de manière à « remplir » ces formalismes.

La question théorique du rapport entre le lexique et le texte reste posée. À présent que l’on dispose de dictionnaires électroniques importants, l’analyse sémantique des textes sans préanalyse syntaxique va se développer. D’où l’intérêt que présente la sémantique lexicale pour la sémantique des textes.

Distinguons tout d’abord les différentes approches du lexique, car selon les disciplines la notion de lexique reçoit des définitions diverses.

1.1. Les approches disciplinaires ![]()

Chaque discipline, selon ses objectifs propres, aborde le lexique par des voies différentes. La psychologie cognitive a accumulé une littérature considérable sur le «lexique mental», et tenté de reconstituer l’organisation du lexique en mémoire, notamment par la mesure des temps d’accès. L’IA a utilisé le formalisme des réseaux sémantiques pour représenter les taxinomies lexicales, dans des domaines limités. La linguistique informatique a construit des dictionnaires électroniques pour les traitements automatiques. On a cependant sous-estimé les différences d’approche entre ces disciplines, car à l’époque du cognitivisme triomphant un même formalisme, celui des réseaux sémantiques, devait rendre compte de ces trois types de lexique. Mais les convergences temporaires que signalait l'usage des réseaux sémantiques n'étaient dues qu'à une communauté de présupposés empruntés à la philosophie du langage du positivisme logique. On peut les résumer ainsi : (i) Le lexique serait un ensemble d'étiquettes (labels) qui représentent des concepts, et par là des choses ; (ii) de même que les concepts sont hiérarchisés par degrés d'abstraction croissante, le lexique s'organiserait en taxinomies arborescentes [1]. Or le lexique d'une langue n'est pas une nomenclature qui quadrillerait uniformément une réalité supposée. En outre, il ne se laisse pas organiser en taxinomies arborescentes (sauf précisément les parties du lexique structurées par des disciplines comme la zoologie). En filant la métaphore de l’arbre, disons que le lexique d’une langue n’est pas ramifié à l’image d’un chêne centenaire, mais ressemblerait tantôt à une garrigue arborée, tantôt à un taillis sous futaie.

Pour poser correctement les problèmes de la description lexicale, il faut d’abord récuser les critères ontologiques traditionnels, qui voudraient que les noms représentent des objets (malgré Langacker, 1991 b), les verbes des actions, etc. En effet, toute partie du discours peut indifféremment désigner une catégorie ontologique quelconque : un verbe peut désigner une « substance » (ex. neiger), un nom une « action » (ex. course), un adverbe une « qualité », etc.

Ensuite, il faut admettre que descriptions et représentations puissent différer selon les disciplines : par exemple, le lexique mental selon la psychologie peut différer du lexique selon la linguistique, car l'organisation en mémoire, qui varie sans doute passablement selon les individus, ne prouve rien sur la structure linguistique, même si elle est contrainte par cette structure.

Enfin, il faudra sans doute admettre que les modes de structuration du lexique varient selon les domaines et les champs décrits.

1.2. Types de lexique et méthodes de codage ![]()

Mis à part le codage par le signifiant phonique utilisé par les systèmes de traitement automatique de la parole, il faut distinguer deux sortes de codage du lexique, qui procèdent de méthodologies distinctes voire opposées.

La méthode traditionnelle, dite sémasiologique, est employée par la plupart des dictionnaires. Elle code les unités lexicales par leur signifiant graphique. À chaque signifiant, on associe l'ensemble des signifiés que ce signifiant est susceptible de véhiculer, et l'on cherche ensuite à structurer leur inventaire. À leur origine, chez Quillian (1968), les réseaux sémantiques étaient utilisés pour formaliser la représentation sémasiologique : il mettait par exemple en rapport les diverses significations du mot plant (considéré comme un pur signifiant) : soit 'plante', 'planter', et 'implantation industrielle'.

Cependant, les significations associées à un même signifiant n'ont pas nécessairement d'éléments communs (on parle alors d'homonymie) ; et quand elles en ont (on parle alors de polysémie), elles ne se rencontrent pas dans les mêmes contextes, n'ont pas la même histoire, n'appartiennent généralement pas au même niveau de langue, etc. Les interdéfinir conduit alors à des impasses, comme celle où s’engagent Langacker (1987) quand il interdéfinit les diverses significations de ring, qui vont de l'arène à l'anneau nasal, sous le prétexte qu'elles désignent des objets circulaires (à l'exception notoire tout de même du ring de boxe) ; ou Kintsch (1991), quand il interdéfinit bank (rivage) et bank (banque).

Quand elle traite de la polysémie, la méthode sémasiologique conduit souvent, pour pouvoir structurer l’inventaire des acceptions, à conserver le préjugé métaphysique que chaque mot aurait un sens principal, naturel ou commun, dont dériveraient tous les autres. La notion de sens prototypique est l'aboutissement de cette tradition qui donne le primat à l'ordre référentiel, quand elle suppose un objet prototypique représenté par un concept prototypique [2]. Par ce primat, la méthode sémasiologique définit les mots par les choses, et maintient l’illusion archaïque que la langue est une nomenclature.

L’autre méthode, dite onomasiologique, part des classes de signifiés pour les structurer. Les dictionnaires thématiques ou notionnels en adoptent certains principes. Les promoteurs de cette méthode estimaient que ces classes étaient des zones conceptuelles, mais cette hypothèse séduisante n'est pas nécessaire. L'essentiel réside dans le caractère différentiel de la méthode : le sens d'un mot se définit non par rapport à ses autres sens, mais par rapport au sens des mots voisins, aussi bien dans l'ordre paradigmatique que dans l'ordre syntagmatique. Dans le premier ordre, un mot se définit d'abord par rapport à ceux qui lui sont le plus proches, c'est-à-dire ceux qui lui sont opposés. Par exemple,frère se définit par rapport à sœur, naître par rapport à mourir, etc. Les expériences d'association lexicale ont confirmé depuis un siècle les corrélats psychologiques de cette organisation : l'association préférentielle se fait entre antonymes.

La signification d'un mot varie donc avec les classes où il se trouve inclus, en langue comme en discours. La théorie des classes lexicales fonde alors l'analyse de la signification lexicale. C’est là une application élémentaire du principe herméneutique que le global détermine le local.

À un niveau de complexité supérieur, l'ordre herméneutique exerce en outre un primat sur la méthode onomasiologique, car les classes lexicales, tant dans l'ordre paradigmatique que dans l'ordre syntagmatique, dépendent des conditions herméneutiques de la production et de l'interprétation, et non pas exclusivement du système de la langue.

La méthode sémasiologique est ordinairement employée par la lexicographie, branche de la linguistique appliquée qui préside à la rédaction des dictionnaires ; la méthode onomasiologique reste en général l’apanage de la lexicologie, branche de la linguistique théorique qui décrit le lexique des langues. Du moins, quand la lexicologie recourt à cette méthode, elle fait droit au caractère systématique des langues. Dans la pratique, pour des applications en terminologie par exemple, les deux méthodes peuvent parfaitement être utilisées conjointement. L’essentiel est de rester conscient de leurs présupposés, pour éviter les résultats indésirables.

Remarque — La sémantique cognitive aurait pu réaffirmer l'autonomie et la prééminence du niveau conceptuel en adoptant la méthode onomasiologique. Il n'en a rien été. Chaque mot reste pour ainsi dire isolé dans la triade (signe /concept /référent) qui détermine sa signification. On part donc du signifiant – à quoi l'on réduit en fait le signe – pour viser le concept et, à travers lui, le référent. Cette méthode sémasiologique est généralement employée (cf. Katz et Fodor, 1963, pourbachelor ; Fillmore, 1982, pour write ; Lakoff, 1987, pour over). Elle se heurte bien entendu au fait que les divers signifiés d'un mot n'appartiennent pas aux mêmes classes sémantiques. Le problème embarrassant (car mal posé) de la polysémie se trouve alors traité par la notion de prototype : un « sens » serait le prototype des autres. Il semble exclu de formuler des critères linguistiques pour discerner le prototype, car les différents sens sont censés appartenir à la sphère conceptuelle : « Les structures sémantiques [...] sont caractérisées relativement à des ‘’domaines cognitifs’’, et un domaine peut être n'importe quelle sorte de conceptualisation : une expérience perceptive, un concept, un complexe conceptuel, un système de connaissance élaborée, et ainsi de suite » ["semantic structures […] are characterized relative to "cognitive domains", where a domain can be any sort of conceptualization : a perceptual experience, a concept, a conceptual complex, an elaborate knowledge system, and so forth"] (Langacker, 1986, p. 4). Retenons que l'importance considérable donnée au problème de la polysémie est sans doute un artefact de la méthode sémasiologique traditionnelle adoptée par les sémantiques cognitives.

1.3. Unités et types de système ![]()

On peut douter cependant que le lexique relève du système de la langue. L'inventaire des unités lexicales est ouvert, et varie notablement selon les locuteurs, les discours et les genres ; en outre, il évolue rapidement dans certains secteurs. Deux distinctions s'imposent : elles intéressent les paliers de la complexité lexicale et les degrés de systématicité qui les structurent.

1 - Les principaux paliers de la complexité lexicale sont au nombre de deux :

a) Le morphème est le signe linguistique minimal. Par exemple, le mot rétropropulseurs comprend cinq morphèmes : rétro-, pro-, puls-, -eur, -s. Un mot est composé d'un ou plusieurs morphèmes. Ils se divisent en un signifiant (manifeste ou non : ex. en français le signifiant zéro du singulier des « substantifs ») et d'un signifié, le sémème [3].

b) La lexie est le groupe de morphèmes intégré qui

constitue l'unité de signification. C'est une unité fonctionnelle,

vraisemblablement mémorisée en compétence. Une lexie peut n'être composée que

d'un seul morphème (par exemple, la préposition à). Pour les lexies

complexes, composées de plusieurs morphèmes, on peut distinguer des degrés

d'intégration, selon qu'elles s'écrivent en un ou plusieurs mots. Quand elles

s'écrivent en un mot, leur intégration est maximale, car on ne peut y insérer

aucun morphème. Quand elles s'écrivent en plusieurs mots, on peut distinguer

celles qui n'admettent pas l'insertion (ex. à la queue leu leu) et celles qui

l'admettent (dans monter en hâte au créneau, la lexie en hâte est insérée dans la

lexie monter

au créneau). Il reste que la lexie est le syntagme le plus fortement

intégré. Une lexie est composée d'un ou plusieurs morphèmes lexicaux (ou lexèmes :

ex. poireau,

pomme de

terre) ou grammaticaux (grammèmes : ex. car, au fur et à mesure). Le

signifié d'une lexie est une sémie. Il se compose ainsi d’un ou

plusieurs sémèmes.

Soit :

|

Signes |

Lexie |

Morphème |

|

Signifiés |

Sémie |

Sémème |

Ces distinctions ne sont pas habituelles, car on considère ordinairement que le mot est l’unité linguistique de base, sans doute parce que le mot est la plus petite unité que l’on croie susceptible de référence. Ce critère logique a conduit à distinguer entre les mots capables de référer isolément (catégorématiques) et les autres. Hors de ce critère fort discutable, convenons que le mot est une unité graphique, qui dépend des conventions d’écriture [4]. À ce titre, en tant que chaîne de caractères, le mot a été pris pour unité de base par la quasi-totalité des systèmes de traitement automatique du langage. Si beaucoup se sont étendus ou cherchent à s’étendre aux lexies, peu pratiquent systématiquement l’analyse sémantique des morphèmes, sauf pour les grammèmes liés, comme en français ceux du genre et du nombre, qui ne sont alors traités que dans le cadre de l’analyse syntaxique.

2 - Les trois degrés de systématicité (système fonctionnel de la langue, normes sociales, normes idiolectales) ont été définis (cf. l’auteur, 1987a, ch. III). Seuls relèvent du système fonctionnel de la langue l'inventaire des morphèmes et les règles de leur combinaison. Les lexies et leur référenciation relèvent d'autres normes sociales, qui peuvent avoir un champ d'application régional, professionnel, voire purement local. Par exemple, le mot trottoir ne signifie pas la même chose pour les services de la voirie et pour ceux de l'équipement, et l'on en devine les conséquences. Il existe aussi des lexiques maison : chez Michelin par exemple, on appelle les transparents des cellos. Enfin, l'usage privé du langage obéit à des normes idiolectales, qui touchent par exemple la signification des noms propres, et telles que Médor désigne rigidement tel affectueux petit chien, ou celle des déterminants, telles que la voiture renvoie sauf mention au véhicule que possède le locuteur.

2. La définition ![]()

1. Le problème de la définition a été obscurci par une longue tradition philosophique qui fait de la définition du mot une identification de la chose qu'il est censé représenter, et dans le meilleur des cas une description des propriétés de cette chose. La plupart des théories des propriétés dont on dispose aujourd'hui témoignent des préoccupations ontologiques de la philosophie du langage. Par exemple, la théorie de Katz et Fodor (1963), puis la théorie des postulats de sens développée par Fodor (1975) à la suite de Carnap lient ces propriétés à des conditions de dénotation nécessaires et suffisantes (désormais : CNS). Leur champ d'application est plus étroit que la théorie de la définition chez Aristote, qui reconnaissait en outre des propriétés non nécessaires (l'accident), ou non suffisantes (le propre). L’indigence du modèle des conditions nécessaires et suffisantes a favorisé par contraste le succès de la théorie de la typicalité développée par Rosch et ses collègues.

Le problème de la définition reste fondamental pour la lexicographie, mais aussi pour la lexicologie. Le concept de définition, fort utilisé, n’est pas lui-même clairement défini. Traditionnellement, on en reste au mot, comme Fodor ou Rosch, mais la linguistique doit poser le problème de la définition des signifiés du morphème et de la lexie. Le problème de la définition se pose en effet différemment selon la taille des unités lexicales et les types de systématicité qui les régissent.

Pour la définition du mot, on dispose de divers genres, comme la définition dictionnairique (chevêche : petite chouette), didactique (un rat, c'est comme une souris, sauf que c'est plus gros), cruciverbiste, etc. Entre le défini et le définissant, il n'y a jamais d'identité, mais une équivalence. Tous les genres respectent une règle interprétative fondamentale en l’occurrence : les différences entre le défini et le définissant ne sont pas considérées comme pertinentes. Seul le modulo de l'équivalence varie avec les genres de définition.

Pour la lexicologie, la définition est la description des unités sémantiques dont se compose le sens des unités lexicales. Cette description comporte deux aspects corrélatifs : l'identification des traits de sens pertinents, que l'on appelle les sèmes, et l'identification des relations entre ces sèmes, qui permet de décrire le sens comme une structure et non comme un inventaire de traits. Le défini lexicalise de façon synthétique ce que le définissant lexicalise en général de façon analytique : les sèmes du défini sont réitérés dans le définissant. On peut appeler expansivité la propriété universelle des langues qui permet que des unités de sens soient expansées dans des unités de complexité plus grande : le rapport entre un titre et le texte qu'il introduit en illustre un cas limite. La propriété converse est la rétractivité, qui permet les pratiques de résumé. Expansivité et rétractivité sont des propriétés herméneutiques : c'est par convention locale soumise à conditions que l'on admet l'équivalence d'unités, quel que soit leur degré de complexité relatif.

2. On a souvent prétendu que les sèmes sont des unités ultimes, minimales, peu nombreuses. Le nombre des sèmes n'est fini que dans un corpus fermé. Leur caractère ultime ou minimal dépend uniquement des besoins de la description linguistique. Quant aux primitives, leur nombre dépend de la théorie descriptive, dont elles constituent les relations élémentaires ; il serait inutilement présomptueux de les ériger en universaux cognitifs, comme on le fait volontiers aujourd'hui [5].

Les sèmes sont dénommés par des paraphrases de longueur variable (de la lexie au syntagme complexe). Ces paraphrases peuvent être à leur tour expansées. Si l'on adopte une représentation des unités lexicales par des graphes sémantiques, tout nœud d'un graphe peut être expansé en un autre graphe.

Les paraphrases qui dénomment les sèmes sont intralinguistiques : ce sont des mots de la même langue que l'unité qu’elles définissent. Leur catégorie morphologique est indifférente, et l’on peut utiliser des verbes, des adjectifs, des prépositions, etc. On peut au besoin employer une autre langue, au risque que ces paraphrases s'allongent. Certains auteurs usent de signes graphiques : par exemple, chez Langacker un trait gras signifie /saillance/, une flèche /mouvement/, etc. Ces notations ne sont pas des formalisations géométriques mais de simples codifications, qui reposent sur des conventions d'écriture, telles que tel signe graphique équivaudra à telle expression linguistique. Les analyses en composants graphiques sont des variantes notationnelles de l'analyse sémique.

L'analyse sémique produit des définitions rationalisées. Elle repose sur le même principe que les définitions ordinaires, mais les unités définissantes sont standardisées, et surtout choisies conformément à des principes de pertinence.

Le caractère circulaire des définitions — il est des cercles vertueux — reflète le fonctionnement métalinguistique propre aux langues. La possibilité de s'auto-définir est une propriété des langues qui les différencie de tous les autres systèmes de signes. Cette propriété a été obscurcie par la théorie des types de Russell, utilisée pour résoudre des paradoxes logiques, comme celui du barbier du régiment qui doit se raser lui-même, ou celui du catalogue des catalogues qui doit se mentionner lui-même. Si le mot défini et la définition n'ont pas le même statut, cela n'entraîne pas que le premier appartienne au langage et le second à un métalangage. La sémantique de la définition rend inutile la notion de métalangage. Admettons toutefois par compromis que toute langue est aussi son métalangage, ou du moins reste susceptible d'emplois métalinguistiques.

Le caractère circulaire des définitions ne serait regrettable que si l'on voulait constituer la sémantique des langues en une axiomatique qui briserait cette circularité, en négligeant que la relation de définition instaure une équivalence (de modulo conventionnel), mais non une identité.

3. Les débats sur l'analyse sémique ont abordé trois questions : la possibilité même de la définition, la critique des CNS, la critique des inventaires (checklist). Ces débats se sont éteints sans s’être apaisés, et l’on en a gardé l’impression fausse que la question était tranchée.

Fodor et ses collaborateurs ont été les champions de la lutte contre les définitions (cf. Fodor et al., 1980). Récanati en a gardé la certitude que certains mots n’avaient pas de définition ; ils devraient pouvoir n’être employés nulle part, ou partout, comme des jokers. Hors de cette position extrême, certains auteurs estiment que le sens lexical n’est pas analysable, et qu’il consiste dans la description des objets désignés, les mots qui ne désignent pas d’objet se trouvant alors privés de sens. Ce parti-pris métaphysique ne s’appuie pas sur des raisons linguistiques, et interdit toute étude du lexique. Les confusions qu’il favorise conduisent à des paradoxes : Jackendoff affirme par exemple que les oies et les canards ne diffèrent que par une nuance géométrique, et que l’on n’a pas à distinguer par des critères linguistiques le sens du mot duck du sens du mot goose.

La critique des CNS a été menée aussi par Fodor et ses collègues, qui ont voulu leur substituer des postulats de sens, tels par exemple que si l’on est célibataire, on n’est pas marié, ou si l’on est rouge, on est coloré. En fait, ces postulats ne sont qu’une variante notationnelle des CNS : ce sont des composants stockés sous la forme de règles d’inférence.

Enfin, par la critique des checklist theories of meaning, Fillmore visait pour l’essentiel la théorie de Katz et Fodor (1963) : il a souligné à bon droit, après Weinreich, que l’énumération de sèmes ne permettait pas de représenter la structure des significations lexicales. Aussi proposons-nous une représentation structurée des sémies (cf. infra, § 3. 2).

4. Les débats sur la définition opposent en fait deux conceptions :

a) La conception essentialiste estime que la signification n’est pas analysable parce que les objets mondains ou mentaux qu’elle représente ne consistent pas en qualités. Elle appuie les diverses théories des stéréotypes, prototypes et archétypes lexicaux qui toutes réifient un noyau de sens infrangible et en fin de compte indépendant de la langue.

b) La conception nominaliste — ou plus précisément non-réaliste — développée par la sémantique interprétative, et compatible avec certaines formes d’herméneutique, estime que le sens lexical est analysable, parce qu’il n’est pas gagé sur des objets extralinguistiques. En outre, à la différence des objets, il n’est pas doté d’une identité à soi qui définirait un noyau de sens invariant et primordial. Sa définition dépend de conditions objectives telles que le contexte (local puis global) et la situation, mais encore de conditions subjectives qui sont celles de l’interprétation : une définition ne décrit pas un être, mais les traits du sens lexical pertinents pour les objectifs de la pratique en cours.

Remarque — On oppose souvent de nos jours, pour

discuter de la représentation du lexique, le dictionnaire et l’encyclopédie. Ce

problème nous a été légué par Leibniz, qui distinguait la caractéristique

(comme description calculatoire des essences, et auxiliaire de la logique) de

l’encyclopédie, auxiliaire de l’histoire. Cela correspond à deux conceptions du

lexique : comme reflet de vérités métaphysiques, ou comme reflet

d’opinions sociales.

Partisan comme avant lui Carnap des conditions nécessaires et suffisantes,

Katz a opposé le dictionnaire à l’encyclopédie pour préférer le premier. Eco à

l’inverse à préféré la seconde, en lui donnant une grande publicité. Depuis,

toute théorie du lexique se voit un jour affrontée à un faux dilemme, et sommée

de choisir entre ces deux « formats ». On en a même fait un critère

discriminant entre la sémantique vériconditionnelle et la sémantique cognitive

(cf. Geeraerts, 1993).

Nous refusons ce dilemme, car d’une part il ne rompt pas avec la conception lexicographique du lexique, qui en fait une nomenclature plus ou moins étendue, sans récuser explicitement les conceptions adamiques du langage comme inventaire de noms. Mais surtout, il maintient la perspective référentielle. Le dictionnaire (à la Katz) comme l’encyclopédie, telle qu’elle est présentée aussi bien par Putnam, Petöfi [6] ou Eco, substituent la description des choses à la description des mots, et s’accordent également avec le réalisme qui a toujours caractérisé le courant dominant de la philosophie du langage occidentale.

Dans le même temps, la notion de connaissance reste le principe organisateur du lexique, comme s’il se bornait à refléter un savoir partagé sur le monde. Mais elle ne rend pas compte des processus sémantiques qui permettent la création de nouvelles acceptions et de nouveaux emplois, parfois demeurés isolés, et, dans leur contingence, non-dérivables de connaissances même encyclopédiques.

La conception encyclopédique ne résout pas mieux le problème de la pertinence que la conception dictionnairique ; au contraire, elle la pose avec plus d’acuité, car elle multiplie à l’infini les informations sans permettre d’éliminer celles qui sont non-pertinentes. Seule une stratégie interprétative appuyée sur une herméneutique philologique permet de requérir les connaissances utiles à la lecture, comme d’éliminer celles qui sont oiseuses.

Si, comme nous l’avons souligné, l’interprétation d’un texte, et en particulier l’assignation de sens à ses unités lexicales requiert des connaissances encyclopédiques, nécessaires sans d’ailleurs être suffisantes, cela n’entraîne aucunement que son lexique doive être structuré comme une encyclopédie. Les connaissances encyclopédiques nécessaires ne relèvent d’ailleurs généralement pas de la linguistique, mais d’autres sciences. Elles n’ont pas à être représentées dans le lexique, et n’y sont d’ailleurs pas représentables, eût-il un format encyclopédique. En somme, sauf pour les applications qui l’exigent, le lexique ne doit être structuré ni comme un dictionnaire, ni comme une encyclopédie : il échappe aux contraintes de ces genres lexicographiques qui relèvent de la linguistique appliquée, non de la linguistique théorique.

5. Les problèmes de la polysémie et de l’ambiguïté qui préoccupent la sémantique tributaire de la philosophie du langage sont pour l’essentiel des artefacts de la conception essentialiste de la signification. Il est bien rare que dans une pratique déterminée on ait à distinguer, parmi les acceptions de plateau, un plateau géographique d’un plateau de service, de spectacle, de tourne-disque ou de machine-outil. Peu importe dès lors que ces acceptions aient en commun le sème /horizontalité/, lequel d’ailleurs n’est pas actualisé en toute occurrence. Pire, les traits communs à une classe d’acceptions sont eux-mêmes des artefacts d’une perspective sémasiologique : si l’on compare ‘l’assiette’ du cavalier et ‘l’assiette’ de service, on sera tenté d’inclure dans leur définition un sème /stabilité/, ce qui serait en règle générale erroné pour la seconde acception, pour laquelle ce sème n’est pas définitoire, relativement à ‘plat’ et à ‘couvert’, par exemple.

L’ambiguïté, conçue comme indétermination référentielle (et non comme équivocité) relève également d’une conception substantialiste. Une phrase comme J’ai raté mon bus, mais je vais l’attraper dans cinq minutes est ambiguë pour une sémantique référentielle, car le bus que j’ai raté n’est pas le même véhicule que celui que j’espère prendre ; en revanche pour une conception interprétative, les traits pertinents sont les sèmes /transport en commun/, /urbain/, /routier/, communs aux deux sémies (‘bus’ et le pronom ‘l’), et qui ne permettent pas de les différencier.

Le problème de la définition concerne le palier du mot, mais certaines des précisions que nous venons de donner intéressent également les paliers supérieurs. D’une part, on l’a vu, en raison de l’expansivité et de la rétractivité. D’autre part, la description sémantique d’une phrase ou d’un texte obéit aux mêmes principes fondamentaux que celle d’un mot, et une paraphrase réglée peut être appelée lecture descriptive.

3. Les unités microsémantiques ![]()

La microsémantique est la sémantique du palier inférieur du texte. Elle prend pour limite supérieure la sémie [7]. Les signifiés des morphèmes ont été peu étudiés, sans doute parce que les morphèmes n’ont pas de référence, et que traditionnellement on identifie les significations aux référents. L’en-deçà du mot a été négligé comme l’au-delà de la phrase en raison de critères logiques complémentaires : la référence, propriété du mot, trace la limite inférieure ; la vérité dont est susceptible la phrase, la limite supérieure.

La microsémantique se divise en trois sections : la théorie des sèmes, la théorie des unités lexicalisées, et la théorie des relations contextuelles. Nous allons les aborder successivement.

3.1. Typologie des sèmes ![]()

Un sémème est un ensemble structuré de traits pertinents, les sèmes. Ils sont définis comme des relations d’opposition ou d’équivalence au sein de classes de sémèmes : par exemple, ‘bistouri’ s’oppose à ‘scalpel’ par le sème /pour les vivants/. L'opposition sémique /animal/ ou /végétal/ différencie ‘venimeux’ de ‘vénéneux’. ‘Mausolée’ s’oppose à ‘mémorial’ par le sème /présence du corps/ [8], mais lui est équivalent par le sème /monument funéraire/. Comme les sèmes sont des unités propres à une langue, nous ne formulons pas d’hypothèse universaliste à leur égard. Leur pertinence est rappelons-le soumise aux conditions herméneutiques générales précisées naguère (l’auteur, 1987a).

1 - On distingue deux sortes de sèmes :

a) Les sèmes génériques sont hérités des classes hiérarchiquement supérieures, et indexent le sémème dans ces classes. Ils notent des relations d’équivalence entre sémèmes.

La distinction entre sèmes génériques et spécifiques est doublement relative : d’une part, un sème qui a le statut de trait générique dans un sémème peut revêtir celui de spécifique dans un autre ; d’autre part, cette distinction dépend évidemment de la définition des classes, qui peut varier avec le corpus, comme avec les objectifs de la description.

2 - Qu’ils soient génériques ou spécifiques, les sèmes peuvent revêtir deux statuts différents, qui caractérisent leur mode d’actualisation, entendue comme instanciation du type par l’occurrence.

a) Les sèmes inhérents sont définitoires du type. Ils sont hérités par défaut du type dans l’occurrence, si le contexte n’y contredit pas.

Chacun des sèmes du type est un attribut à valeur typique. Par exemple, dans ‘corbeau’ l'attribut (ou axe sémantique) <couleur a pour valeur typique /noir/. On dira alors que /noir/ est un sème inhérent à ‘corbeau’. Pour ce qui concerne les sèmes inhérents, la valeur typique est héritée par défaut dans l'occurrence. Mais une détermination contextuelle peut fort bien empêcher cet héritage et imposer à l'attribut <couleur une valeur atypique (ex. « le corbeau orange descendant sur moi » (Jean Giraudoux, Suzanne et le Pacifique, 1921, p. 143). Aucun sème inhérent n'est donc manifesté en tout contexte.

b) Les sèmes afférents se divisent en deux sortes.

Les premiers notent des relations applicatives d'une classe minimale de sémèmes (taxème) ou de sémies (taxémie) dans une autre. Par exemple les membres du taxème //’homme’, ’femme’// sont en français le but d'une relation d'application qui a pour source les membres du taxème //’force’, ’faiblesse’//. Cette sorte d'application rend compte des phénomènes dits de connotation, ainsi que de phénomènes de prototypicalité [9]. Ces relations applicatives dépendent de normes sociales différentes du système de la langue (mais cependant à l’œuvre dans tout texte). D'où sans doute le caractère « périphérique » souvent attribué aux sèmes afférents. On peut dire que ces sèmes afférents, socialement normés, sont associés au type sans avoir de caractère définitoire au même titre que les sèmes inhérents. À ce titre, ils ne sont actualisés dans l’occurrence qu’en raison de prescriptions issues de son contexte. Ces sèmes sont des valeurs prises dans l'occurrence par des attributs facultatifs du type [10]. Ils ne sont pas hérités par défaut, mais doivent être actualisés par une instruction contextuelle. Par exemple, le sème /péjoratif/ afférent à ‘corbeau’ [11] sera actualisé dans « un corbeau des sombres rancunes » (Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit, 1936, p. 781).

Une seconde sorte de sèmes afférents ne dépend pas de relations paradigmatiques entre classes, mais résulte uniquement de propagations de sèmes en contexte. On peut les appeler sèmes afférents contextuels. Leur mode d’actualisation les distingue radicalement des précédentes sortes de sèmes, car il ne met pas en jeu le rapport entre types et occurrences, mais uniquement les rapports entre occurrences. Traditionnellement, les sèmes afférents contextuels ne sont pas représentés dans le type lexical. Ils sont propagés dans l’occurrence par le contexte, notamment au moyen de déterminations ou de prédications. Par exemple, dans le corbeau apprivoisé le sème /apprivoisé/ doit être représenté dans l'occurrence de ‘corbeau’. Ce sème, certes local, doit y être stocké pour permettre ultérieurement la construction de l'acteur Corbeau lors de l'analyse du texte.

Remarque — On peut voir là un artifice de présentation. Mais on peut admettre à l'inverse que le contexte « déforme » les occurrences par rapport au type. Et, mieux encore, comme le type n'est qu'une reconstruction conventionnelle à partir des occurrences, que les occurrences modifient le type par la création et /ou la délétion de traits. Cela concorde avec ce que l'on sait du fonctionnement dit métalinguistique des langues, comme avec les analyses de la sémantique lexicale diachronique.Philosophiquement parlant, la position non-réaliste que nous adoptons ici va à l'encontre de la tradition aristotélicienne courante en philosophie du langage : le type ne représente pas une substance dont les occurrences marqueraient les accidents ; il n'est lui-même qu'une collection structurée d'accidents, momentanément considérés comme invariants. Dès lors que l’on renonce à l’ontologie des substances, cette modification de la notion de type s’impose.

3 - Cette typologie appelle quelques précisions.

a) Rappelons que types et occurrences n’ont pas le même statut. Le sémème-type et la sémie-type relèvent comme tels de la compétence linguistique telle que l’on peut la reconstituer. Ils sont donc des artefacts du linguiste. En revanche les occurrences sont des objets du linguiste, et relèvent de la « performance » des énonciateurs. Aussi les sémèmes et les sémies occurrences que l'on rencontre dans les textes peuvent différer des types [12], comme on l’a vu pour corbeau.

b) L’actualisation de tous les sèmes, inhérents ou afférents, dépend dans tous les cas du contexte, car même les sèmes inhérents peuvent être virtualisés par le contexte. L’action du contexte, à ce palier d’analyse, engage en bref trois types de normativité : (i) permettre ou interdire l’actualisation de sèmes inhérents ; (ii) prescrire l’actualisation de sèmes afférents socialement normés ; (iii) propager d’occurrence en occurrence des sèmes afférents contextuels. L’actualisation des uns comme des autres dépend ainsi du contexte, soit qu’il la prescrive, soit qu’il ne l’interdise pas.

c) La distinction entre sèmes afférents et inhérents reste relative : elle marque une différence de degré plutôt que de nature, si l’on considère la longueur et la complexité des parcours interprétatifs qui permettent de les actualiser.

d) Le concept d’attribut (dans la terminologie de l’IA) ou d’axe sémantique (dans la terminologie structuraliste) a une importance cruciale si l’on traite des rapports entre type et occurrence. Un attribut définit en effet une zone de pertinence. La description choisit les attributs en fonction du domaine de l’application : par exemple, ‘Airbus’ n’a pas les mêmes attributs dans un manuel d’entretien et dans une publicité de compagnie aérienne.

Du fait que certains attributs prennent indifféremment une valeur ou une autre, on a conclu à l’inefficacité de l’analyse sémique, en arguant d’acceptions contradictoires. Par exemple, Piotrowski (1993, p. 72) relève que lueur désigne une lumière tantôt vive et tantôt faible, tantôt brève et tantôt durable. Une analyse statique de la signification ne peut rendre compte de ce genre de phénomène ; en revanche, une étude dynamique du sens lexical permet de décrire comment le contexte sélectionne des acceptions, et qu’elles soient contradictoires entre elles ne suscite de difficultés que pour une étude sémasiologique [13].

Les attributs appartiennent à la signification en langue, leurs valeurs au sens en contexte. Les normes intermédiaires responsables des afférences socialement normées définissent des valeurs préférentielles.

e) La distinction entre actualisation et virtualisation doit être spécifiée en degrés de pertinence. On peut en distinguer quatre, selon que le sème est neutralisé (exclu) ou virtualisé (mais réactualisable), actualisé, ou saillant. Par exemple, dans Guillaume était la femme dans le ménage [14], le sème /sexe féminin/ est neutralisé dans ‘femme’ si l’on se reporte au texte. Par ailleurs, le sème /humain/ est actualisé, mais non mis en saillance ; en revanche, /faiblesse/ est saillant, bien qu’afférent (pour une analyse, cf. 1987 a, ch. III).

Ces quatre degrés de pertinence sont autant de cas limite, et l’on pourrait sans doute définir des degrés de saillance et de virtualisation ; il faudrait pour cela décrire l’univers sémantique comme un continuum à seuils, ce qui pose le problème de sa modélisation topologique.

3.2. Représentation des sémies ![]()

Un formalisme simple pour représenter les sémies-types paraît être celui des graphes conceptuels ; en l'occurrence nous les dironssémantiques, car nous ne formulons pas d’hypothèse réaliste sur leur statut mental.

L'usage des graphes conceptuels (cf. Sowa, 1984) pour la représentation sémantique peut favoriser l'implantation informatique, et évite les écueils propres aux théories qui admettent des inventaires non structurés de sèmes. Toutefois des remaniements paraissent nécessaires pour mieux exploiter les possibilités de ces graphes. En premier lieu, une redéfinition systématique des primitives utilisées par Sowa, notamment des cas. Ensuite, il faut utiliser la possibilité d'établir des liens, polyadiques (et non seulement binaires) ; corrélativement, admettre des liens alternatifs, pour les relations attributives en particulier, afin d'admettre des occurrences peu typiques. Malgré tout, les graphes conceptuels restent peu aptes à représenter les dynamiques contextuelles et conviennent surtout à des représentations lexicales simples, qui présentent les significations-types de façon statique.

Les nœuds des graphes sont étiquetés par les sèmes. Les liens des graphes sémantiques sont étiquetés par des primitives (notamment les relations casuelles). Ces primitives sont des catégories descriptives, non des unités de la langue décrites. On peut les considérer comme des universaux de méthode, c’est-à-dire des principes de représentation. Les hypothèses cognitives formulées à leur égard ne nous retiendront pas ici. Par souci d'efficacité descriptive, on peut considérer que les primitives sont diversement spécifiées selon les domaines d'application, c'est-à-dire, linguistiquement parlant, les discours voire les genres. Ainsi la primitive casuelle LOC (locatif) peut être spécifiée en toutes sortes de valeurs décrivant des positions dans l'espace ou le temps représentés.

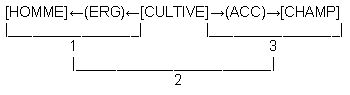

À ces conditions, une sémie type peut être représentée par un graphe ; ainsi pour ‘agriculteur’, en suivant les conventions graphiques de Sowa, mais en modifiant l’inventaire de ses cas (ici, ERG abrège ergatif, et ACC, accusatif ) :

Cependant, les modes de représentation doivent s’adapter au type de processus sémantique que l’on veut modéliser. Or, la représentation des sémies-occurrences ne peut conserver le même format car elle doit en outre figurer les relations entre sémies, par des liens d’inhibition et d’activation, tels qu’ils sont utilisés par exemple dans les réseaux connexionnistes. Les liens d’inhibition relient les sèmes contraires ou contradictoires, les liens d’activation les sèmes identiques [15].

La distinction entre liens et nœuds, qui correspond en logique à celle qui sépare les prédicats des arguments, devient alors inutile. Dans la suite, nous ne reprendrons pas toujours la distinction homologue entre sèmes et primitives, considérant simplement les sèmes comme les primitives du domaine ou du champ sémantique à décrire. Par exemple, nous traiterons les primitives casuelles comme des sèmes afférents contextuels [16].

3.3. Les paliers lexicaux ![]()

Nous pouvons à présent caractériser brièvement les types d’unité et les principes de leur combinaison. À chaque type d’unité correspond un type de lexique.

a) Sans doute en raison des privilèges philosophiques dont jouit le mot, le lexique des morphèmes n’est guère étudié ni utilisé en tant que tel. On peut distinguer en français quatre sortes de morphèmes : les lexèmes libres (comme les noms propres), les lexèmes liés (qui figurent dans des lexies complexes, comme puls- dans pulsion) ; les grammèmes libres (comme les prépositions) ou liés (comme les flexions).

Hors du contexte de la sémie, les sémèmes gardent une signification. Par exemple, le préfixe ‘re-’ comporte le sème /itératif/, le suffixe ‘-ette’ /diminutif/. Cette signification est constituée de sèmes spécifiques inhérents. En d’autres termes, ces sémèmes ont des éléments de sémantème, mais pas de classème, car ils ne comportent pas de traits génériques. Par exemple le sémème ‘damas-’ comporte le sème spécifique /moyen-oriental/, mais les sèmes génériques /armes/ et /tissus/ ne sont réalisés que dans les sémies ‘damasquiné’ et ‘damassé’, respectivement.

b) Le lexique des lexies est beaucoup mieux décrit. Cependant l’on a accordé un privilège exorbitant aux lexies qui correspondent à des mots simples, alors que les lexies complexes («mots composés» et «expressions»), sont moins bien décrites. En outre, parmi les lexies simples, on a accordé la préférence aux « mots pleins » ou lexies comprenant un lexème, en particulier les noms puis les verbes. Les « mots vides » ou lexies comprenant au moins un grammème, mais pas de lexème, ont été étudiés plutôt par la morphosyntaxe que par la lexicologie. Si bien qu’on ne dispose pas de sémantique unifiée des lexies.

c) Le lexique des phraséologies a été insuffisamment étudié. Ces syntagmes ou suites de syntagmes fortement intégrés, comme prendre ses désirs pour des réalités ou dans une situation où les difficultés essentielles qui se trouvaient devant nous sur la voie de la construction socialiste sont déjà surmontées (Jdanov) sont fort nombreux, et leur étude ne relève pas seulement de celle des dictons. Ce sont de véritables unités de communication, et elles devraient être traitées de la même manière que les lexies.

Rappelons enfin que les unités lexicales ne peuvent être isolées que pour des raisons de méthode. Elles ont une définition relationnelle d’une part dans l’ordre paradigmatique (cf. infra sur les classes sémantiques) et d’autre part dans l’ordre syntagmatique, notamment pour ce qui concerne la syntaxe. L’opposition entre syntaxe et lexique n’est donc que relative [17], car à chaque sème défini dans l’ordre paradigmatique correspondent des valences syntagmatiques. Enfin, il y a une syntaxe interne aux lexies, et une sémantique propre à la combinaison des morphèmes dans la lexie.

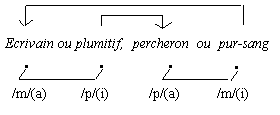

Bien qu'élaborées pour décrire le palier textuel, les quatre composantes sémantiques (tactique, thématique, dialectique, dialogique ; voir l’auteur 1989b) articulent aussi les niveaux inférieurs. Par exemple, dès le niveau de la lexie, on relève des phénomènes thématiques d'isotopie (ex. esp. chiq-it-it-o, dont les trois premiers sémèmes répètent le sème /infératif/ ; des intervalles dialectiques temporels (ex. un ex-mari) ou aspectuels (cf. informe vs difforme). La codification des genres peut même opérer en deçà du morphème, comme le montre cet extrait de Ligne A, le guide malin qui définit succinctement le genre nom de rame de RER : « Signification du nom des trains : la première lettre indique la gare terminus, la seconde indique la mission du train, et les deux dernières forment un nom mémorisable ». On trouvera aisément d'autres exemples au palier de l'énoncé, et cela aussi confirme l'unité des trois paliers de la sémantique, du mot au texte.

Cette question reste nécessaire, car la tradition en philosophie du langage a toujours pris pour base le mot, et la décomposition du mot en morphèmes conduit à un changement plus radical qu'il ne paraît. Pour peu que l'on admette que tous les morphèmes sont d'emblée égaux en droit devant la description linguistique, sans reformuler à leur propos la distinction métaphysique entre mots vides et mots pleins [18]. D'habitude, pour qu'on accorde une signification à un morphème, il faut qu'il soit libre, c'est-à-dire qu'il constitue un mot. Ainsi des grammèmes libres (ex. les prépositions) et des lexèmes libres (ex. les noms propres, généralement dépourvus d'affixes, et invariables). Il faut aussi, pour que la signification soit clairement identifiable, que le morphème libre n'appartienne qu'à un seul paradigme sémantique.

En revanche, on répugne à accorder une signification « pleine et entière » aux morphèmes liés : on préfère traditionnellement dire qu'ils concourent à la signification du mot dont ils sont les composants, en introduisant en outre une hiérarchie injustifiée entre les lexèmes liés (considérés comme fondamentaux, cf. les noms de racine, radical) et les grammèmes liés (jugés annexes, cf. le nom d'affixes). Cette répugnance a ses prétextes. D'une part la signification des morphèmes liés est toujours influencée par celle des autres morphèmes qui constituent le mot (nous illustrerons plus loin comment). En effet, quand le mot est un syntagme et se compose de plusieurs morphèmes, il existe naturellement une syntaxe, et aussi des relations sémantiques contextuelles internes au mot.

En outre, les morphèmes liés, particulièrement les lexèmes, entrent avec les mots qui les incluent dans divers paradigmes. Leur polysémie [19] engage alors à conclure que leur signification est instable — si l'on considère ses variations — ou ténue, si l'on ne retient que ses traits invariants (constituant le noyau sémique). Par exemple, dans le paradigme courir, sauter, marcher, 'saut-' est défini par le sème générique /déplacement/ et par les sèmes spécifiques /verticalité/ et /itérativité/ (afférent). Mais qu'en est-il dans d'autres paradigmes comme dans sauteuse (vs poêle, faitout, marmite) ou sauterie (vs raout, réception, soirée, partie) ? Quand ces traits peuvent être « conservés », ils changent de statut : ils ne sont plus des sèmes inhérents) mais des sèmes afférents dont l'interprétant est précisément l'analogie des signifiants.

Cela a une conséquence sur les fondements méthodologiques de l'analyse sémique : les sémèmes des morphèmes liés ne peuvent être interdéfinis contrastivement qu'au sein de paradigmes groupant des unités de rang supérieur, les lexies. En outre ces unités doivent relever d'une classe morphologique identique ou équivalente. Le mot (ou lexie simple) est donc le contexte minimal de l'analyse sémique.

Si l'on applique fermement le principe qu'un morphème ne peut être défini qu'au sein d'un paradigme qui détermine sa signification (notamment le partage entre ses sèmes spécifiques et génériques), alors les morphèmes libres doivent être interdéfinis dans le cadre de syntagmes. On pourra opposerà et de dans à Paris et de Paris (cf. il vient à Paris, il vient de Paris) mais aussi à, par et sur dans le paradigme à terre, par terre, sur terre.

Les significations ainsi définies ne sont pas indépendantes du contexte, puisqu'elles sont d'emblée déterminées par la signification des morphèmes voisins, dans le contexte interne de la lexie ou du syntagme. Alors se dissipe le mythe d'une signification pure, attachée à un seul signe, et dénuée de tout effet de sens contextuel, telle que la philosophie du langage avait accoutumé de la concevoir.

On en vient à conclure, non sans paradoxe, que le morphème est la seule unité pourvue de signification, mais elle reste vague et impossible à préciser hors contexte. Cependant que les mots (ou plus exactement les lexies) auraient des sens, mais point de signification. En somme, la signification serait alors une propriété des morphèmes, et le sens une propriété de leurs combinaisons.

Le problème de la désignation ne se pose traditionnellement qu'au niveau du mot. La tradition veut donc que les morphèmes liés n'aient pas de référence. Quant aux morphèmes libres (qui « coïncident » avec des mots) seuls ceux qui sont quantifiables réfèrent, si l'on en croit par exemple Brekle : « Le problème de la désignation ne se pose pas dans le cas des mots non quantifiables » (1974, p. 24). Faute d'être quantifiables, les grammèmes libres ne référeraient donc pas [20]. Restent alors les lexèmes libres que sont les noms propres. Leur caractère quantifiable, bien que fort discutable, en ferait les seuls morphèmes pourvus d'une référence. Bref, la philosophie du langage, en s’attachant au mot et en n’attribuant pas de référence au morphème, s’interdit de constituer une sémantique fondamentale, puisqu'en linguistique on reconnaît pour signe élémentaire le morphème.

Il faut tenir compte ici des trois degrés de systématicité que nous évoquions, et qui jouent aussi au palier microsémantique un rôle régulateur.

a) Le premier procède du système fonctionnel de la langue définie comme système de signes (ici, de morphèmes). Ces prescriptions sont tout à la fois : (i) impératives (c'est pourquoi nous avons défini des sèmes inhérents) [21] ; (ii) imprécises (couvr- signifie par exemple 'superposition d'une protection [quelle qu'elle soit] à un objet [quel qu'il soit]') et ce vague est nécessaire pour pouvoir interpréter les nouveaux emplois et les néologismes ; (iii) soumises à des conditions multiples, puisque tout sème inhérent peut se trouver virtualisé par le contexte.

Si l'on convient de cela, les mots n'appartiennent pas à la langue fonctionnelle mais à la phraséologie. Ils sont déjà des syntagmes — fort contraints certes dans leur syntaxe interne — et comme tels dépendent déjà de la parole (au sens saussurien, ou de la compétence, au sens chomskyen). S'il n'a pas ordinairement la compétence de créer des morphèmes, tout locuteur a celle de créer des mots.

b) Le second type de systématicité est celui des normes sociales, telles qu'elles paraissent par exemple dans la phraséologie. Dans un état de langue donné, elles règlent nécessairement toute production linguistique. Elles rendent compte de la stabilisation du lexique à certaines combinaisons de morphèmes, alors que bien d'autres seraient parfaitement licites mais restent inusitées voire non attestées (cf. e.g.désherber, herbage vs *herber ; hauteur vs * basseur).

En outre, elles rendent compte de l'indexation des acceptions dans des domaines sémantiques déterminés (par exemple blanquette signifie /blancheur/ et /diminutif/ et pourrait convenir sans contredire aux prescriptions de la langue à toutes sortes de choses blanches, et non seulement à certain vin blanc et certain ragoût en sauce blanche qui tous deux relèvent du domaine //alimentation//). Ces domaines sont évidemment liés à des conventions sociales, non à la structure fonctionnelle de la langue. Même dans un domaine bien défini, les normes qui fixent la signification du mot, et par suite sa référence, n'ont pas de régularité prévisible. Prenons un exemple dans le domaine de la zoologie, bien structuré par ses traditions académiques et scientifiques. Dans buse variable, variable signifie 'dont la couleur varie selon les individus', alors que dans lièvre variable, variable signifie 'qui change de couleur selon les saisons'.

L’indexation des sémies dans des dimensions évaluatives reste également imprévisible. Par exemple, ‘innommable’ comprend le sème /péjoratif/, ‘ineffable’ le sème /mélioratif/ (alors que son radical vient simplement du latin fari, parler). En somme, par leur composition, ces deux mots seraient parasynonymes, si les sémèmes qui constituent leurs sémies se composaient « régulièrement » ; et pourtant ils sont antonymes.

On objectera peut être que les normes qui déterminent les acceptions selon les contextes internes ou externes du mot ne relèvent pas de la linguistique restreinte, car elles règlent des usages linguistiques, mais non le système tel qu’on l’idéalise. Et pourtant elles constituent vraisemblablement un puissant facteur d'évolution linguistique. En variant, elles modifient la signification et la référence des mots, et modifient par là leurs paradigmes de définition. Les évolutions diachroniques en dépendent pour une grande part (cf. Rastier, à paraître, a).

Pour conclure à présent du sens à la référence qu'il détermine, ces trois types de systématicité correspondent à trois stades de fixation de la référence — ou, en d'autres termes, de construction de l'impression référentielle [22].

(ii) Les mots isolés tels qu'ils sont composés par les normes sociolectales peuvent être pourvus d'une ou plusieurs références. Mais alors ils ne réfèrent au mieux qu'à une ou plusieursclasses d'individus. En quoi ils sont nécessairement équivoques, puisque coupés de leur contexte.

(iii) En revanche, un mot en contexte peut référer à un individu, dans une situation déterminée. Et cela, même s'il est réputé posséder une signification générique. Dans une famille qui en possède un,le chat renvoie généralement à un et un seul félin domestique.

En notant cela, nous ne nous rallions pas à une sémantique de la référence — même dépendante de conditions herméneutiques : nous signalons simplement les corrélats référentiels de propriétés définies par une sémantique différentielle. Ressaisissons en bref ce qui précède :

|

signes |

traits |

unités sémantiques |

systématicité |

référence |

|

morphème |

sèmes |

sémème |

système fonctionnel |

néant |

|

mot |

sèmes afférents |

acception |

normes |

référence |

|

mot |

sèmes afférents |

emploi |

normes |

référence |

4. Les classes lexicales ![]()

Comme pour la sémantique différentielle la définition des sèmes dépend des classes sémantiques constituées en langue comme en contexte, il nous faut caractériser ces classes. C’est d’autant plus nécessaire qu’une grande confusion règne en sémantique cognitive, où les significations sont rapportées à des « domaines cognitifs » sans principe de définition linguistique (cf. e.g. Langacker, 1991 b, pp. 106-107) [23].

1 - La classe minimale est le taxème. En son sein sont définis les sèmes spécifiques du sémème, ainsi que son sème le moins générique (taxémique) : ex. /monument funéraire/ pour ‘mausolée’ et ‘mémorial’. Les taxèmes reflètent des situations de choix ; par exemple ‘autobus’ appartient au même taxème que ‘métro’, à la différence de ‘autocar’ (qui appartient pour sa part à la même classe que ‘train’) [24].

Le taxème est la seule classe nécessaire : tout sémème comprend au moins un sème générique qui l’indexe dans son taxème de définition. Au sein d’un taxème, on relève divers types de relations : oppositions entre contraires (mâle, femelle), entre contradictoires (possible, impossible), oppositions graduelles (brûlant, chaud, tiède, froid, glacial), implications (démobilisé, mobilisé), complémentarité (mari, femme ; théorie, pratique ; faim, soif ; vendre, acheter). On ne peut ériger l’antonymie en règle universelle, comme le montre cette immortelle réplique dans Ionesco : « Vous éternuez ? — Non, au contraire ! ».

Les énumérations linéarisent souvent des taxèmes ; soit par exemple ce taxème de la crise économique : //‘récession’, ‘dépression’, ‘déflation’, ‘stagnation’, ‘stagflation’// (Le Monde, 09. 06. 93).

Par leur structure différentielle, les taxèmes reflètent les conditions perceptives générales qui font de l’activité linguistique un processus de discrétisation et de catégorisation. Les expériences des associationnistes et les travaux sur l’amorçage sémantique ont montré les corrélats psychophysiologiques de l’organisation en taxèmes. Mais par leur contenu, ils reflètent les situations de choix propres aux pratiques concrètes, et relèvent ainsi de conditions culturelles qui diffèrent avec les langues.

2 - La classe de généralité supérieure est le domaine. Chaque domaine est lié à un type de pratique sociale déterminée. Les indicateurs lexicographiques comme chim. (chimie) ou mar. (marine) sont en fait des indicateurs de domaine. Dans les langues écrites des pays développés, on peut compter entre trois et quatre cents domaines. Ce nombre est à rapporter notamment à la spécialisation des pratiques sociales. Leur nombre, leur nature et leur contenu varient selon les cultures.

Tous les taxèmes ne relèvent pas d’un domaine : c’est le cas notamment des taxèmes grammaticaux, qui, n’étant indexés dans aucun domaine, sont de ce fait compatibles avec tous (ex. : la catégorie sémantique du nombre).

Deux tests permettent de différencier les domaines. (i) À l’intérieur d’un même domaine, il n’existe pas, en règle générale, de polysémie lexicale, car la polysémie résulte notamment de la multiplicité des domaines. (ii) Entre les unités membres d'un même domaine, il ne s'établit pas de connexion métaphorique ; en revanche, les métaphores s’établissent généralement entre domaines différents, et tirent leur effet des différences de valorisation entre les domaines. Par exemple, Chirac transforme un essai contient une métaphore parce que dans notre culture les domaines //sports// et //politique// sont spécifiés et distincts.

3 - Le champ est un ensemble structuré de taxèmes ; par exemple le champ //moyens de transport// comprend des taxèmes comme //‘autobus’, ‘métro’, ‘RER’//, et //’autocar’, ‘train’//. Dans le discours, des sémènes relevant de différents niveaux hiérarchiques du champ pourront se trouver juxtaposés (ex. « Du vin ou de la badoit ? », « Du beaujolais ou de l’eau ? »).

Il n’est pas certain que les champs soient des classes de langue. Il n’existe pas de critères linguistiques simples pour les mettre en évidence. Ce sont des espaces sémantiques intermédiaires et temporaires qui correspondent à l’activité en cours [25]. Par exemple, ‘consonne’ est un sémème qui relève du domaine technique de la linguistique, mais non du champ de cet ouvrage, limité à la sémantique.

On a défini jadis les champs sémantiques comme des zones conceptuelles correspondant à certaines réalités physiques (le champ des couleurs, par exemple). À cette définition cognitive et représentationnelle, il nous paraît préférable de substituer une définition opérationnelle : ensemble des taxèmes pertinents dans une pratique concrète [26]. Un champ peut regrouper des taxèmes relevant de domaines différents : dans beaucoup d’applications, on utilise simultanément des taxèmes relevant de différents domaines techniques.

4 - Enfin, les dimensions sont des classes de grande généralité, mais elles ne sont pas superordonnées aux précédentes. En petit nombre, elles divisent l’univers sémantique en grandes oppositions, comme /végétal/ vs /animal/, ou /humain/ vs /animal/. Elles sont souvent lexicalisées (cf. en français ‘vénéneux’ vs ‘venimeux’ pour la première opposition, ‘bouche’ vs ‘gueule’ pour la seconde).

Les dimensions divisent les domaines ; par exemple, dans le domaine //cuisine//, on distinguera le taxème des cuisiniers (/animé/) et celui des instruments (/inanimé/). En général les éléments d’un taxème relèvent des mêmes dimensions. Mais les dimensions évaluatives tracent des seuils dans les taxèmes graduels : ainsi, dans le taxème des degrés de chaleur, ‘chaud’ et ‘froid’ relèvent de la dimension évaluative /neutre/, mais passé un seuil, ‘brûlant’ et ‘glacial’ appartiennent sauf paradoxe à la dimension /péjoratif/ (de même dans le taxème des tailles pour ‘immense’ et ‘minuscule’ relativement à ‘grand’ et ‘petit’).

Les dimensions reflètent vraisemblablement sur le plan sémantique les catégories a priori qui structurent tout l’univers d’une culture. Le lexique, remarquait justement Barthes, est de la doxa figée. Les dimensions sémantiques sont des classes doxales qui témoignent de ce figement. Dans la plupart des langues, elles sont grammaticalisées : ainsi en français l’opposition ‘on’ vs ‘ça’ articule les dimensions /animé/ vs /inanimé/ ; les suffixes ‘-ard’ et ‘-âtre’ manifestent la dimension /péjoratif/ (cf. ‘bâtard’, ‘jaunâtre’). Les différences entre « niveaux de langue » doivent également être rapportées à des dimensions qui sont sans doute des corrélats de la hiérarchisation des catégories et des pratiques sociales [27].

Ces classes ne s’ordonnent pas selon un degré de généralité croissant, pour mimer un processus de connaissance par abstraction, comme le font les arbres de Porphyre réinventés par les recherches cognitives [28]. En revanche, leur degré de figement est croissant. Les taxèmes peuvent évoluer vite (dans l’année ou la décennie : cf. l’introduction de ‘VAB’ (pour véhicule de l’avant blindé) dans le taxème des blindés, ou celui de ‘trackball’ dans celui des moyens de commande) ; en outre, ils sont aisément remaniés en discours (cf. infra sur le contexte). Les domaines se constituent et évoluent à l’échelle du siècle (ex. le domaine de l’aviation). Les dimensions évoluent à l’échelle du millénaire. Ces trois types de temporalité peuvent être rapportés, respectivement, aux types de systématicité que nous évoquions : celui des normes idiolectales [29], celui des normes sociolectales, et celui du système fonctionnel de la langue.

Corrélativement à ces degrés de figement et à ces ordres historiques, il faut souligner des différences quantitatives : les dimensions sont au plus quelques dizaines, les domaines quelques centaines, les taxèmes quelques milliers (pour une compétence individuelle).

5. La microsémantique et le contexte ![]()

5.1. Pour une théorie

du contexte ![]()

On ne dispose pas en linguistique de théorie générale du contexte. Si la notion de contexte est souvent évoquée, elle est rarement définie. On sait que Bar-Hillel distinguait co-texte (linguistique) et contexte (situationnel). Cette distinction sémiotique a été reprise par nombre de théoriciens du texte. Les spécialistes de l'interaction linguistique y recourent largement, sans donner de rôle particulier au contexte linguistique, puisque leur perspective est pour l’essentiel microsociologique. On leur doit donc des définitions très générales. Selon Meyer, le contexte est « ce qui est nécessaire et suffisant comme information pour communiquer à l'interlocuteur la situation du locuteur, donc le sens dans lequel est utilisé le discours (mots, phrases), le sens que ce discours possède » (1979, p. 251). Les définitions de ce genre privilégient l'oral, et la situation hic et nunc, mais la situation ne se résume pas aux circonstances immédiates de la communication entre deux locuteurs, et la lecture ne se laisse pas résumer à une interlocution même différée (cf. Rastier, 1995 a).

Il reste également à théoriser l'incidence de la situation sur le texte, oral ou écrit. Pour cela, il nous paraît nécessaire de distinguer la situation comme type codifié par une pratique sociale, et la situation-occurrence. Puis de préciser l'incidence globale du type sur l'occurrence, par la stipulation des contrats de production et d’interprétation. Ensuite, l'incidence de la situation-occurrence sur le texte global : sélection de stratégies interprétatives, choix des foyers interprétatifs, préactivation de classes et axes sémantiques qui permettront la sélection de faisceaux de sèmes pertinents à la situation, notamment les isotopies.

Il faut encore décrire l'incidence du contexte linguistique global sur le contexte local. Nous distinguons quatre paliers de contextualité : le syntagme, la période, la section (chapitre, chant, etc.), enfin le texte. Chacun de ces paliers détermine les parcours des sèmes en son sein, conformément aux prescriptions du genre et du discours. Et l’incidence du texte sur le syntagme est ainsi médiée par les déterminations propres à la section et à la période. Les incidences de ces degrés de contextualité sur les unités étudiées doivent être hiérarchisées.

Dans la mesure où les relations contextuelles sont orientées, on distinguera enfin le contexte actif de chaque unité, constitué des unités proches ou lointaines qui ont une incidence sémantique sur elle, et son contexte passif, composé des unités qu'elle modifie. Cette distinction méthodologique ne doit pas faire oublier que les unités mises en relation sont généralement en interaction réciproque : par exemple, si dans une métaphore le comparé modifie ou précise le comparant, l’inverse n’est pas moins vrai, et si Achille est un lion permet l’afférence de /courageux/ dans ‘Achille’ (et non de /quadrupède/), il y a aussi mise en saillance de /courageux/ dans ‘lion’.

Tout cela exige d’approfondir la notion de contexte. En effet, elle reste mal définie en linguistique parce qu’elle ne se laisse pas réifier par certain positivisme. En effet, alors que le texte appartient au « donné » empirique, tel qu’on choisit de le décrire, le contexte est choisi (cf. Jucquois, 1986), donc soumis comme tel à des conditions herméneutiques. Dans l’interprétation des mots, comme dans l’interprétation des textes, le choix du contexte est un acte décisif, qui doit être déterminé par une stratégie (cf. Rastier, 1998 a).

La microsémantique ainsi conçue prend appui sur deux considérations complémentaires : les combinaisons de sémèmes se fondent sur des récurrences de sèmes [30] ; la propagation des sèmes en contexte institue des récurrences là où elles étaient imprévisibles [31]. Enfin, elle laisse toute sa place à l’ordre herméneutique : l'actualisation des composants sémantiques, même inhérents, est en effet conditionnée par le contexte. Or, les caractères linguistiquement pertinents et perceptivement saillants du contexte dépendent des stratégies et des tactiques de production et d'interprétation. Ces stratégies et tactiques se règlent elles-mêmes sur la pratique en cours.

En deçà, deux opérations interprétatives fondamentales sont à l’œuvre dans l’actualisation et la virtualisation des sèmes. La dissimilation opère quand les contrastes sémantiques sont faibles, comme c’est notamment le cas pour les tautologies, qu’elles soient codifiées ou non. Par exemple, dans Une femme est une femme, on affecte toujours une acception différente aux deux occurrences de femme. L’assimilation opère à l’inverse quand les contrastes sémantiques sont forts (contradictions, coq-à-l’âne, cf. infra) ; par exemple, dans une énumération comme des fous, des femmes et des fainéants, on affectera à ‘femme’ un sème /péjoratif/ [32], par assimilation du sème /péjoratif/ actualisé dans ‘fous’ et ‘fainéants’.

Pour être applicable, une théorie de l’interprétation doit articuler les parcours déterminés par la situation de communication (macro-parcours), et les parcours autorisés par les lois de perception sémantique (micro-parcours). Il n’y a pas de contradiction entre les stratégies et les opérations élémentaires (ou pas interprétatifs) : il faut cependant tenir compte des problèmes particuliers que pose la perception des objets culturels. Les travaux de Lieberman sur la perception des sons linguistiques ont montré qu’ils étaient discrétisés différemment des autres sons. La perception sémantique est également une perception catégorielle, à la fois immédiate et culturellement apprise. Elle est le substrat perceptif de l’ordre herméneutique.

5.2. La lexie comme contexte ![]()

Précisons à présent les effets contextuels d'interaction sémantique entre morphèmes à l'intérieur de la lexie. En conservant par souci didactique la perspective combinatoire que nous récusons, nous pourrions discerner trois stades d'assignation des significations morphémiques.

1 - Hors contexte, même celui du mot, le morphème est pourvu de sèmes spécifiques par contraste avec d'autres morphèmes [33]. Par exemple lev- comporte le sème /ascendant/ par contraste avec baiss- (/descendant/) ; ces deux morphèmes comptent en outre un sème générique commun /mouvement/. À ce stade, les morphèmes comportent généralement peu de sèmes génériques — à l'exception bien entendu de ceux dont les lexies intégrantes se trouvent toutes dans les mêmes domaines (ex. zorg- pour le domaine //minéralogie//, où l’on relève la lexie ‘zorgite’).

Pour opérer à ce stade, on ne peut véritablement utiliser l'analyse sémique car elle exige des contextes. Par exemple, si ‘lev-’ et ‘baiss-’ constituent une paire, c'est dans un contexte comportant le sème /animé/ (ex. : baisser ou lever le bras) ; dans un contexte comportant le sème /inanimé/, on aura la paire ‘mont-’ et ‘baiss’ (ex. la mer monte ou baisse ; le dollar monte ou baisse ; baisser, monter le son).

2 - Dans le contexte de la lexie, les sèmes ne sont pas conservés « tels quels », mais sont soit actualisés, soit virtualisés [34]. Ainsi /mouvement/ est virtualisé dans ‘élève’ mais actualisé dans certaines acceptions de ‘élévation’. En outre, des sèmes domaniaux sont adjoints aux sémèmes combinés, et fixent leurs acceptions. Ainsi ‘élévation’, s’oppose à ‘coupe’ dans le domaine //architecture//, à 'introït', etc. dans le domaine /religion/, à ‘bassesse’ dans le domaine //morale//.

Le maintien des doublets pourrait paraître lié à ces distinctions génériques entre sémèmes (cf. dissol- vs dissou- dans ‘dissolu’ /animé/ vs ‘dissous’ /inanimé/). Mais il tient en réalité aux effets contextuels de la combinaison des morphèmes, qu'il s'agisse de radicaux ou d'affixes (cf. ‘non résolu’ /inanimé/ vs ‘irrésolu’ /animé/).

3 - Enfin, quand la lexie est décrite en contexte sa signification se

trouve en outre modifiée non seulement par actualisation et virtualisation de

sèmes, mais encore par adjonction de sèmes (dits

Ces déterminations de la signification de la lexie par le contexte s'établissent à tous les paliers (syntagme, période, section, texte). Elles sont cumulatives, comme cela apparaît par exemple pour les noms propres dans les récits de fiction. Si bien que dans un texte donné chaque occurrence lexicale pourrait être considérée comme un hapax sémantique, doté d’un sens particulier. Du moins le gros bon sens lexicographique ne doit pas faire écarter cette hypothèse, diversement formulée de Schleiermacher à Pottier.

À la combinaison syntaxique des morphèmes dans la lexie ne correspond pas nécessairement une simple composition sémantique des sémèmes dans la sémie. Les sens qui résultent de la mise en relation des sémèmes dans la sémie ne sont pas prévisibles : par exemple pommade ne signifie pas ‘préparation à base de pomme’ (vs orangeade, rognonnade) ; archère ne signifie pas ‘tireuse à l'arc’ ni ‘femme d'un archer’, etc. Cette non-compositionnalité est encore plus évidente pour des lexies comme à la queue leu leu, à hue et à dia, au fur et à mesure. S'il existe une forme de compositionnalité, elle procède soit de règles cachées (selon l'hypothèse de Corbin, 1988), soit plutôt de normes qui n'appartiennent pas au système fonctionnel de la langue. Ce sont elles qui fixent, de façon d'ailleurs instable, la référence de la sémie.

Le principe frégéen de compositionnalité règle dans les linguistiques formelles (et notamment la Grammaire Universelle de Montague) les rapports entre syntaxe et sémantique. Appliqué aux morphèmes constitutifs d'un mot, ce principe permettrait de prévoir que la signification du mot est uniquement déterminée par la signification des morphèmes qui le constituent et par leur mode de composition. Si composition il y a, elle n'est pas simple. Les significations de ces morphèmes ne « s’additionnent » pas de manière à déterminer entièrement celle du mot. Plutôt qu’une addition, on pourrait évoquer par image une soustraction : des sèmes incompatibles avec les significations des morphèmes voisins sont exclus. Par exemple dans ‘supérette’, le sème /augmentatif/ afférent à ‘super-’ sera virtualisé par le sème /diminutif/ inhérent à ‘-ette’. Et de façon converse, à la « soustraction » vient répondre un surcroît : des sèmes qui n'appartiennent à la signification d'aucun des morphèmes sont actualisés par leur groupement contextuel dans la signification du mot. Ainsi la signification de é- et de lev- ne comporte aucun des sèmes /animé/, /animal/ ou /humain/, pas plus que celle des suffixes -e, -age ou -er. Et pourtant ‘élève’ comprend le sème /humain/, ‘élevage’ le sème /animal/, alors que ‘élever’ aura au moins deux significations différentes selon qu'il comporte le sème /animé/ ou le sème /inanimé/ [35].

À chacun des sèmes dimensionnels ainsi associés au contenu des mots qui incluent élev- s'ajoutent encore des sèmes spécifiques dont ils conditionnent l'actualisation. Le sème /concret/ permet d'actualiser /spatialité/, inhérent à ‘é’- comme à ‘lèv’- (ex. élever un monument). Le sème /animal/ permettra l’afférence de /nourriture/ (un élevage de poulets) ; de même pour /humain/ dans ‘élever’ mais non dans 'élève' [36].

Cela confirme bien entendu que élève, élever et élevage voient leurs significations déterminées non seulement par celle de leurs morphèmes, mais encore par celle des mots qui entrent dans leurs paradigmes d'interdéfinition (ou taxèmes). Ces lexies diffèrent ainsi parce que ces taxèmes diffèrent. ‘Élevage’ sera défini par rapport à ‘agriculture’, ‘élève’ par rapport à ‘disciple’ ou ‘écolier’, etc. [37]. De même, les membres d'un couple morphologique comme ‘excursion’ et ‘incursion’ sont définis au sein de domaines sémantiques différents. Le principe de compositionnalité ne peut évidemment rendre compte de cette particularité de la sémantique linguistique.

L'incidence de l'interdéfinition au sein des taxèmes sur la signification des mots apparaît clairement dans le cas des évolutions diachroniques. À sa création, téléphérique signifiait ‘transport par câbles aériens’, et les dictionnaires témoignent encore de cette acception générale. La création de télécabine, télébenne et télésiège a restreint contrastivement sa signification à ‘transport par câbles dans une cabine unique’. Et cependant, si l'on s'en tient à composer la signification de ses morphèmes, téléphérique ne signifie que ‘transport à distance’.

5.3. La lexie en contexte

: de la signification au sens ![]()

En passant de la lexie comme contexte à la lexie en contexte, nous ne quittons pas la syntagmatique. On retrouve entre les mots les mêmes types de relations contextuelles que l’on connaît entre les morphèmes [38], ce qui montre tout à la fois combien est arbitraire la frontière du mot et combien utile une typologie des relations contextuelles. Il est en outre douteux que le mot soit perçu isolément tant pour son contenu que pour son expression [39]. Nous formulons l'hypothèse qu'il en va de même, corrélativement, pour le signifié des mots, qui serait perçu par des activations contextuelles.

Dans la perspective interprétative qui est la nôtre, c'est le texte qui détermine le sens des mots — à partir certes de leur signification en langue, mais en l'élaborant, en l'enrichissant et/ou la restreignant par l'action de normes génériques et situationnelles [40]. Enfin, les significations répertoriées en langue ne sont que des virtualités : la langue propose, les textes disposent. Et si nous estimons qu'on peut à bon droit parler de perception sémantique, c'est aussi que la foule des unités et des relations sémantiques dans le texte a toute la complexité explétive du signal physique où l'activité perceptive sait saisir l'essentiel.

Pour préciser le statut de la lexie en contexte, il nous faut à présent détailler les opérations interprétatives.

6. Les opérations

interprétatives ![]()

Nous allons d’abord les décrire dans leurs principes, en laissant ouvert le problème de leur modélisation, que nous aborderons à la fin de cette étude.

Qu'il s'agisse de relations à courte ou à longue portée, les sens des lexies sont déterminés par trois opérations qui transforment les significations répertoriées en langue : l'activation des sèmes, leur inhibition, et la propagation des sèmes activés d'un sémème à un autre. Ces trois opérations obéissent à des lois de dissimilation ou d'assimilation, qui augmentent ou diminuent les contrastes sémantiques. Sans aucunement prétendre à l'exhaustivité, nous allons illustrer ces trois opérations.