Introduction (HDR)

LITTÉRATURE ET LINGUISTIQUE :

DIVERSITÉ DES LANGUES, DIVERSITÉ DES TEXTES (1)

Françoise

CANON-ROGER

Université de Reims-Champagne-Ardenne

(extrait de l’Habilitation à Diriger des Recherches, Volume 1, Septembre 2005)

SOMMAIRE :

Introduction

(HDR)

Extrait

1 : LES DIFFICULTÉS

1.

L’objet

1.1.

Les textes

1.2.

Les contextes

1.3.

Les linguistiques de corpus

2.

L’unité

2.1.

Littérature et linguistique

2.2.

Les frontières

2.3.

Les trois paliers de la description sémantique

3.

Exigences

3.1.

Épistémologie

3.2.

Déontologie

3.3.

Praxis

Le titre proposé pour cette synthèse peut être lu comme un chiasme : littérature et textes d’une part, linguistique et langues de l’autre. Pourtant l’ensemble de ce travail a précisément pour objectif de montrer l’intérêt de ne pas pratiquer cette figure. Une telle ouverture pourrait être une façon de présenter une difficulté théorique. En effet, la linguistique et la littérature, entendue aussi comme critique, ont été maintenues séparées pour des raisons historiques, culturelles, institutionnelles, philosophiques plus ou moins fondées. Il va en être question. Mais il s’agit aussi de rendre compte d’un parcours personnel dans le domaine de la recherche. Cette séparation n’a jamais cessé de m’étonner et mes travaux antérieurs témoignent surtout d’efforts, souvent infructueux, pour concilier ce que l’on a coutume de désigner par « esprit de géométrie » et « esprit de finesse ». Mais c’est aussi dans les questions et les incertitudes que l’identité à soi-même apparaît, rétrospectivement. Ce travail est abordé moins comme une tentative de retracer un parcours que comme la présentation d’une recherche en cours. Néanmoins on peut y voir une synthèse de mes lectures, de ma présence au séminaire de François Rastier depuis cinq ans, des journées scientifiques organisées à l’Université de Reims, de l’orientation nouvelle de mes articles et de la découverte de la traduction. Cette période représente une véritable renaissance.

Non pas une table rase. La littérature irlandaise reste au centre d’une approche qui privilégie l’analyse et l’interprétation des textes dont la pratique de la traduction n’est pas dissociée. Néanmoins cette synthèse inverse la perspective pour mettre l’accent sur les moyens théoriques de l’interprétation. Les textes cités pourraient apparaître comme de simples illustrations. Il n’en est rien. Si, comme le propose F. Rastier, « les textes sont l’objet de la linguistique », alors les textes sont premiers. L’ensemble du dispositif théorique vise à rendre compte de leur diversité. L’interprétation proprement dite repose sur une connaissance du domaine qui inclut les textes littéraires, l’histoire littéraire et les travaux des critiques. De cet aspect, il ne sera pas traité en soi et pour soi. Mais il demeure fondamental dans une approche non immanentiste des textes.

La sémantique interprétative n’est pas une herméneutique. Située en deçà, elle permet de définir les conditions linguistiques de l’interprétation. C’est une théorie sémantique élaborée par François Rastier élève de Greimas et de Pottier. Elle présente une synthèse qui, malgré certaines différences, s’inscrit dans la continuité de la sémantique structurale développée à la suite de Bréal, Saussure, puis de Hjelmslev, Coseriu et Pottier. La sémantique interprétative est aujourd’hui la seule approche linguistique qui permette d’aborder les textes dans leur diversité.

Le travail présenté dans cette synthèse a pour but de mettre l’accent sur les éléments du dispositif théorique qui tiennent compte de la dimension textuelle. L’appropriation de moyens théoriques unifiés m’a permis de rompre avec l’éclectisme qui caractérisait ma pratique. L’analyse des textes dans leur diversité a aussi pour objectif de dégager des constantes dans les modes d’interaction de certaines composantes linguistiques. Ces recherches pourraient déboucher sur une typologie des genres dans le domaine littéraire mais aussi pour des textes qui appartiennent à d’autres discours. Considérer l’appartenance à une lignée et à un genre est une manière d’aborder la littérature irlandaise et de dégager la spécificité des textes en échappant à des questions insolubles lorsqu’elles se posent en terme de nation compte tenu du passé. Les lignées génériques ne sont pas contenus par les frontières et la pratique de la traduction, si vivace en Irlande, a créé des liens qui dépassent les clivages issus de la colonisation.

La question de l’interprétation n’est pas abordée en termes philosophiques. Le type d’herméneutique qui peut s’adjoindre la linguistique est forcément une herméneutique « matérielle » ainsi définie parce qu’elle ne dissocie pas les deux plans du langage, contenu et expression. Elle se caractérise par trois thèmes principaux : « le thème antidogmatique ou critique, le thème antitranscendantal ou empirique et le thème anti-ontologique ou agnostique. » [1] Ce qui peut apparaître comme une déclaration liminaire de principes a aussi des conséquences théoriques très tangibles. En outre, cette formulation résume les critiques que l’on peut émettre tant à l’encontre de la linguistique que du pôle littéraire.

La première partie de cette synthèse est consacrée aux difficultés rencontrées dans le rapprochement entre linguistique et analyse littéraire. Si l’on se donne comme objet commun le texte, il faut aussi être en mesure d’inclure les acquis des antiques disciplines du texte et de la stylistique, d’une part, et de la description linguistique des langues d’autre part.

Une

autre cause d’interrogation est liée au statut de

l’interprétation. La question du sens étant celle de

la transmission d’un sens, la moindre des exigences est pour

l’interprète de rendre sa propre démarche accessible

à la critique.

Enfin, aussi bien en linguistique qu’en critique littéraire, l’approche référentielle est réductrice. Dans le premier cas, elle revient à nier la spécificité du linguistique ; dans le deuxième, elle donne lieu à des lectures hallucinées. L’approche nominaliste est une voie étroite et exigeante. D’un point de vue épistémologique elle ne débouche sur le scepticisme que si l’on reste dans un paradigme qui repose sur la relation entre mot et chose mais dans le cadre des sciences de la culture c’est la seule perspective qui tienne compte de notre condition sémiotique.

La seconde partie aborde les moyens théoriques par lesquels rendre compte de la diversité des textes et propose une mise en œuvre de quelques aspects de la sémantique interprétative. L’accent est mis sur les formes dont l’importance, quel que soit le palier de l’analyse, est cruciale dans l’interprétation du sens. Loin de tout formalisme, il s’agit d’étudier des normes culturelles car ce sont aussi les formes et les agencements de formes qui règlent les impressions référentielles par lesquelles passent notre appréhension du monde et qui le modèle en retour. Des recherches sur la perception des formes permettront de développer des études intersémiotiques.

La

troisième partie s’attache à faire le point sur ce

qui, dans la théorie, permettrait d’aborder certains

problèmes récurrents dans le domaine de la traduction.

Le dispositif qui permet de reconnaître la diversité des

textes est aussi celui qui les relie à la diversité

des langues. L’Irlande présente une situation linguistique

originale et il s’y pratique une variante dialectale de l’anglais

dont la description ne fait que commencer.

Cette orientation nouvelle établit mes travaux sur des bases plus solides et ouvre de nombreuses directions de recherche.

Dans la perspective d’une approche qui allie linguistique et littérature, les questions qui surgissent sont de deux ordres : en partant du pôle littéraire, selon quelle théorie linguistique aborder les textes ? Comment maintenir une exigence de rationalité dans l’analyse littéraire ? Et, en partant du pôle linguistique, comment passer à la dimension textuelle et de quel statut épistémologique relève cette discipline ?

1.

L’objet ![]()

1.1.

Les textes ![]()

La première des difficultés rencontrées a trait à l’objet. Il faut à la linguistique et à la littérature un objet commun. Les littéraires s’emploient à étudier des textes. Ils ne sont pas les seuls ; pour ne prendre que des exemples proches, les juristes, les historiens, les sociologues, les anthropologues aussi sont confrontés à des textes. Or il semble que même les héritiers des antiques disciplines du texte le définissent de manière désinvolte. Ainsi, dans le domaine de la poétique, Genette propose cette définition dans l’introduction de Seuils : « L’œuvre littéraire consiste, exhaustivement ou essentiellement, en un texte, c’est à dire (définition très minimale) en une suite plus ou moins longue d’énoncés verbaux plus ou moins pourvus de signification. » [2] Cette définition ne dit rien du texte et laisse de côté la spécificité du littéraire. C’est à cet aspect en revanche que s’attache la stylistique, fille de la rhétorique, seule discipline à maintenir ensemble littérature et linguistique [3]. Dans ce domaine, les efforts de définition vont vers le style puisque seuls sont envisagés les textes littéraires [4]. La question de la définition du texte est inextricablement liée à celle de la définition de la littérarité. Les stylèmes sont définis comme les caractérisants de la littérarité [5]. Il ne s’agit pas d’entrer de nouveau dans le débat déjà ancien sur les fonctions du langage mais de rappeler ce que la stylistique se propose comme objet :

Posons d’emblée l’objet de la stylistique, tel qu’on l’appréhende nouvellement – et l’on verra que ce point de vue n’allait pas du tout de soi : c’est l’étude des conditions verbales, formelles de la littérarité. Cette définition pratique, qui est en réalité une conquête à la fois méthodologique et objectale, délimite deux matières. L’une est, justement, l’objet de la pratique – car la stylistique est d’abord praxis : la littérature, c’est à dire les textes littéraires ; on envisage donc essentiellement des œuvres écrites, dont la nature spécifique ressortit rigoureusement à la fonction poétique, au sens jakobsonien du terme ; à cet égard, le texte littéraire s’analyse comme discours produit et reçu. L’autre considérant de la définition proposée stipule les moyens d’investigation utilisés : il s’agit de procéder à l’examen systématique, « tous azimuts », et exclusifs, des déterminations langagières de cette littérarité. Autrement dit, on cherche à démonter les rouages et les entraînements de la fonction poétique à l’œuvre dans l’objet-texte considéré. La stylistique est donc, apparemment, au croisement des « sciences » du langage et des « sciences » de la littérature. [6]

Le paragraphe suivant « prévient » que la stylistique emprunte à la linguistique ses concepts qui sont « soumis, et adaptés » aux fins particulières de la stylistique. La littérarité a souvent fait l’objet de définitions circulaires :

On

a l’habitude (…) de désigner sous le nom de stylistique

l’ensemble des démarches critiques, au sein des sciences du

langage, qui étudient les composantes formelles du discours

littéraire comme littéraire, la littérarité,

c’est à dire le fonctionnement linguistique du discours

littéraire comme littéraire. [7]

Pour surmonter cette difficulté, Georges Molinié propose d’inscrire l’objet de la stylistique dans une sémiotique inspirée de Hjelmslev, pour qui l’œuvre d’un auteur est la plus grande unité linguistique qui soit, et de définir des régimes de littérarité liés à des pratiques. Pourtant, la question demeure épineuse puisqu’il s’agit en dernier ressort de distinguer ce qui ressortit à des normes imposées par la pratique sociale de l’écriture, de ce qui est déterminé par l’idiolecte, tout cela par rapport au système fonctionnel d’une langue, sans négliger le caractère esthétique du texte. Il semble difficile de laisser la spécialité de chacun de ces aspects à une discipline différente. Jean-Michel Adam salue « le retour de la stylistique » qui s’effectue selon des approches variées. Il déplore cependant un tel éclectisme ainsi que l’absence de véritable interrogation sur l’objet de la stylistique. Ce constat l’amène à poser une question qui pointe vers une unification du domaine : « Et si tout texte avait du style ? » [8]. La question est tout aussi pertinente, et beaucoup mieux acceptée, quand elle est posée à propos du genre. Mais la question du style est loin d’être oiseuse, même pour la linguistique pour laquelle exclure l’idiolecte reviendrait à renoncer à décrire une part des régularités propres à la « parole ». Les domaines de recherche sont aujourd’hui séparés. En simplifiant on peut dire que la linguistique s’intéresse au système fonctionnel de la langue, la poétique étudie les genres littéraires et donc les sociolectes, et la stylistique l’idiolecte. Pourtant ces trois normes sont mises en œuvre concurremment dans toute production langagière. De l’orientation linguistique proposée par Schleiermacher dans le cadre de son herméneutique matérielle et de l’esthétisme dont témoigne sa réception par Croce [9], il semble que ce soit ce dernier qui l’ait emporté durablement en stylistique. Si la question de la définition de son objet reste à l’ordre du jour [10], la stylistique a l’immense mérite de pouvoir mettre en cause les limites d’une linguistique restreinte aux seules dimensions du signe et de la phrase.

Car le texte n’est pas encore l’objet de la linguistique. Le terme figure très rarement dans les index des ouvrages de linguistique. La phrase est l’unité supérieure d’analyse en tant que proposition susceptible d’avoir une valeur de vérité. Cette conception logico-grammaticale de la linguistique est héritée de la dialectique aristotélicienne, de la grammaire et de la rhétorique telles qu’elles se sont développées et ont perduré au sein du trivium [11]. Il en a résulté la tripartition actuelle entre syntaxe héritière de la grammaire, sémantique vériconditionnelle issue de la dialectique, c’est à dire de la logique, et pragmatique qui « récupère » la rhétorique [12]. Mais toutes se sont coupées du texte à leur manière puisque la pragmatique et l’analyse du discours se donnent plutôt pour objet la situation d’énonciation envisagée de façon plus ou moins étroite.

Les défenseurs du paradigme galiléen – à moins que cela ne soit post-newtonien – et les tenants du positivisme en général, s’en tiennent au système et à la phrase. Leur approche déductive relève du rationalisme dogmatique. Leur objet demeure le langage et la langue alors que le texte relève forcément de la « parole » au sens saussurien.

Pourtant, la prise de conscience de la nécessité pour les linguistes de s’intéresser au texte s’est accentuée depuis une vingtaine d’années déjà. Mais lorsque la dimension textuelle est prise en compte, le texte est abordé comme une suite de phrases. Le principe de compositionnalité est étendu de la phrase au texte. C’est sur ce modèle que se sont développées les grammaires de textes. Ainsi, Denis Slakta définit le texte comme une « séquence bien formée de phrases liées qui progresse vers une fin. » [13] Or la difficulté vient de ce qu’il n’y a justement pas de règle de bonne formation syntaxique du texte. Celles-ci ne peuvent être relatives qu’au genre dont relève le texte. Les grammaires textuelles sont inopérantes.

Le texte n’est pas défini comme une unité empirique alors que l’on n’a pas de contact avec le langage comme activité linguistique autrement que par les textes. Car on ne communique pas en mots ou en phrases. Parmi les linguistiques qui ont tenté d’aborder le texte autrement que comme une extension de la phrase on cite souvent Cohesion in English de Halliday et Hasan [14] : « The concept of TEXTURE is entirely appropriate to express the property of ‘being a text’. » Cette qualité est assurée par des relations de cohésion qui sont l’anaphore, la substitution et l’ellipse, la conjonction. La texture/textualité est, de fait un phénomène restreint à une unité textuelle qui n’excède pas la période, soit la portée des anaphores. De plus, elle repose sur des marques explicites. Or un texte se caractérise par des relations à longue distance et les relations sémantiques ne correspondent pas nécessairement à des marques formelles. Du moins s’agissait-il d’une tentative de définition sémantique même si leur analyse reste fondée sur la syntaxe.

Antoine

Culioli a opéré une rupture essentielle en faisant des

énoncés et non plus des phrases l’objet de la

linguistique. Si le but de la TOPE (Théorie des Opérations

Prédicatives et Énonciatives) reste la description du

système et sa formalisation, du moins son point de départ

relève-t-il de la « parole ». Dans la

citation bien connue : « Je dirais que la

linguistique a pour objet l’activité de langage appréhendés

à travers la diversité des langues naturelles (et à

travers la diversité des textes, oraux ou écrits). »,

il faut saluer l’inclusion de l’oral dans la définition et

la prise en compte de la diversité des langues et des textes.

Il ajoute, quelques lignes plus loin : « L’activité

de langage renvoie à une activité de production et de

reconnaissance de formes, or, ces formes ne peuvent être

indépendantes des textes, et les textes ne peuvent être

indépendants des langues. » [15]

Mais le texte n’est pas défini plus avant d’où,

peut-être, l’insistance de Claudine Normand dans ses

entretiens avec A. Culioli à revenir sur l’emploi dans ses

écrits de texte/discours/ énoncé [16].

Il semble que « texte » soit employé

pour désigner la dimension énonciative

transphrastique où prennent place le

phénomène d’anaphore et le phénomène de

paragraphe, une bonne partie des phénomènes d’aspect,

c’est à dire tous les phénomènes qui font qu’à

un moment donné vous avez des relations – «relation »

s’oppose ici à « proposition », si

vous voulez –, et vous vous apercevez que vous ne pouvez absolument

pas vous passer du transphrastique, de ce qui est au-delà de

la phrase. [17]

Même

s’il s’agit d’énoncés liés entre eux, la

perspective compositionnaliste est continuée qui va du local

au global. Par ailleurs, une famille paraphrastique n’est pas un

texte et l’énonciation ne concerne qu’une des composantes

du texte. Quoi qu’il en soit, la linguistique énonciative

représente un véritable tournant dans la reconnaissance

de la dimension textuelle : « Le

texte écrit nous force, de façon exemplaire, à

comprendre que l’on ne peut passer de la phrase (hors prosodie,

hors contexte, hors situation) à l’énoncé, par

une procédure d’extension. Il s’agit en fait d’une

rupture théorique, aux conséquences incontournables » [18].

Quelques uns parmi les anglicistes reconnaissent l’importance pour la linguistique de ne pas exclure les textes. En témoigne la publication récente de deux volumes qui conjoignent « littérature » et « linguistique » dans leur titre [19]. Chacun des articles nécessiterait un développement particulier compte tenu de l’intérêt des analyses. Pourtant, en l’absence d’une théorie qui permette d’aborder le texte de manière unifiée, les formes relevées restent atomisées. Comme le rappellent G. Deléchelle et P. Gault dans leur article liminaire [20], d’autres approches ont fait du texte ou du discours l’objet de leur recherche. Sans remonter jusqu’à Harris, qui fut le premier à remarquer que la description grammaticale traditionnelle avait pour limite supérieure la phrase, il faudrait faire le point sur un ensemble de travaux regroupés sous l’appellation d’analyse du discours. Sont englobées un très grand nombre d’approches différentes à tel point que, saluant dans « Le Monde » la parution du Dictionnaire d’Analyse du discours [21], Michel Arrivé parle de « discipline carrefour » et « d’inévitable effet de patchwork. » [22] La plupart n’ont pas pour objet le texte. Parmi les linguistiques pour lesquelles c’est le cas, on compte effectivement l’Analyse du Discours dans son acception restreinte, la linguistique du texte dont J.M. Adam est le représentant le plus connu et la sémantique interprétative de F. Rastier [23]. Restent dans le domaine de la sémiotique les travaux des successeurs de Greimas, en particulier ceux de Jacques Fontanille qui semble se rapprocher des textes dans Sémiotique et littérature [24].

1.2.

Les contextes ![]()

La

place faite au contexte est déterminante pour situer une

théorie linguistique d’un point de vue épistémologique.

L’importance qu’on lui accorde indique le degré auquel on

reconnaît la détermination du local par le global et le

refus du principe de compositionnalité.

Les productions linguistiques citées dans les articles sont le plus souvent désormais des énoncés issus de textes. On évite l’exemple fabriqué. Mais, pour des raisons sans doute plus pratiques que théoriques, ils sont décontextualisés. Puisque, dans une perspective didactique, la linguistique s’intéresse à des faits de langue, la dimension textuelle et donc le contexte restent secondaire. La prise en compte du contexte ne peut intervenir que si l’on s’intéresse aux faits de parole dans l’acception saussurienne.

Pour prendre le paradigme le plus éloigné de mes préoccupations, au palier du mot, J.C. Milner comme préalable à sa théorie des positions, fait de l’abandon du principe contextuel un préliminaire. Il s’agit de savoir s’il est possible d’établir les propriétés d’un terme hors emploi : « Comme on l’a fait observer très tôt à l’endroit de la linguistique structurale, le sujet sait reconnaître hors contexte (à supposer bien évidemment qu’il sache la langue) qu’un terme est par exemple, un Nom ou un Verbe (ou éventuellement les deux), qu’il a telle forme phonologique, qu’il a tel sens lexical, etc » [25]. Ce qui est visé ici ce sont les procédures de commutation qui « ne produisent aucune connaissance nouvelle ». Avec cela, compte tenu de la définition relationnelle du signe qui va être donnée, on ne peut qu’être d’accord. Mais comment « le sujet » acquiert-il « ce savoir immédiat et non contextuel dont on constate l’existence » ? Ce savoir n’est certes pas inné mais son acquisition telle qu’elle est présentée ne disqualifie en rien l’importance du contexte : « le savoir immédiat du sujet peut et doit être reçu tel qu’il est constaté et garanti par la tradition grammaticale (si elle existe dans la langue considérée), par la tradition graphique (si elle existe dans la langue considérée), par le « sentiment linguistique », par l’intuition, etc. » Mais le sujet n’a pas appris sa langue dans un dictionnaire. La catégorisation ne peut se faire qu’en contexte. On reconnaît un nom d’un verbe – en anglais la parenthèse faite par Milner est nécessaire – pour des raisons de régularités morphologiques apprises en contexte et pour des raisons de voisinage contextuel récurrent. Enfin quel peut bien être l’intérêt d’un tel savoir ? Le sens lexical retenu ici est de type atomiste. Il repose sur des primitives qui sont indépendantes de tout contexte. La sémantique lexicale construit des ensembles de significations à partir de valeurs en contexte et non pas l’inverse. Même les classes lexicales ne sont pas définies en langue mais en fonction des contextes et des pratiques données, ce qui évite d’avoir à interdéfinir ‘canari’ et ‘pingouin’, comme s’efforcent de le faire les sémantiques logiques et référentielles.

Lorsqu’il est pris en compte, le contexte est souvent envisagé comme ce qui cause la distorsion de l’invariant. Il est effectivement plus simple de partir d’une abstraction et d’observer les « effets de sens ». La démarche est circulaire. L’invariant est déterminé à partir des emplois en contexte et sa valeur est ensuite infléchie en fonction des contextes. Mais l’invariant, comme une entrée de dictionnaire, n’est qu’un résumé des occurrences possibles. On peut rapprocher la théorie de la signification en sémantique lexicale avec en particulier la théorie des prototypes et l’invariant en sémantique grammaticale. Il s’agit dans les deux cas de stabiliser la signification et de l’essentialiser. Par opposition, les variations de sens sont interprétées comme des accidents. Au palier du texte, ceux-ci peuvent être traités par la rhétorique, dans le cas des tropes, et par la stylistique, dans celui de l’idiolecte. Ces deux disciplines traitent de ce qui est censé venir en plus de la référence. Le recours à l’invariant en tout cas n’est compatible ni avec une sémantique différentielle, ni avec la conception du sens comme dépendant du contexte et de l’entour.

La

maîtrise du système fonctionnel d’une langue donnée

ne peut s’effectuer en dehors de l’acquisition des normes à

l’œuvre dans le discours qui est forcément situé

dans une pratique sociale donnée. Les normes de discours et de

genre ont une influence sur la morphosyntaxe [26].

Dans le domaine linguistique, le global – discours, genre, texte,

contexte – détermine le local jusqu’au morphème :

« Le palier supérieur détermine le palier

inférieur, en vertu du principe général que le

global détermine le local (par exemple la culture détermine

le discours, le discours le genre, le genre le texte ; la classe

sémantique le sémème ; etc.). » [27]

Pour F. Rastier, il faut distinguer entre contexte actif formé

par l’ensemble des unités qui ont une incidence sur une

unité sémantique donnée et contexte passif celui

sur lequel elle a une incidence. Le contexte est donc envisagé

de manière dynamique. En outre, on peut parler de contexte dès

le palier du mot qui peut compter plusieurs morphèmes. Au

palier supérieur, c’est la totalité du texte qui

forme le contexte.

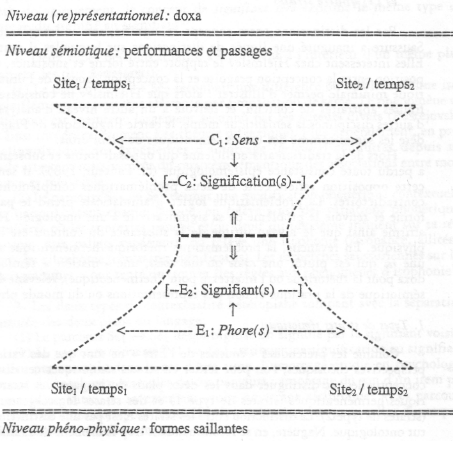

La perspective contextuelle fait apparaître l’insuffisance et l’isolement du signe clos sur lui-même qui met en relation un signifiant et un signifié [28]. Le modèle contextuel du signe proposé par F. Rastier ?figure 1, l’Herne, p. 40? s’appuie néanmoins sur la nouvelle édition des écrits de Saussure éditée par Simon Bouquet [29]. L’accent y est mis sur la vacuité du signe et le sème associatif que F. Rastier interprète comme le signe linguistique contextuellement défini.

Figure

1. Le modèle contextuel du signe.

(Cf. François Rastier, Le silence de Saussure ou l'ontologie refusée, in Cahier de L'Herne : Saussure, 2003, Editions de l'Herne, p. 40)

Sans entrer dans le détail du schéma et ses conséquences, voyons comment la figure 1 représente le passage d’un signe à l’autre. Le schéma est relationnel, ouvert et non pas fermé sur lui-même comme la représentation du signe dans la transcription du Cours par Bally et Sechehay. L’établissement du passage est une activité située dans l’espace et le temps (Site /temps). De plus, il est orienté a priori de gauche à droite même si le parcours n’est en général pas linéaire. Prennent place des activations rétrospectives mais il faut avoir tout lu ou lu plus avant [30].

Le

modèle logico-grammatical du signe dans son rapport de Sa à

Sé est figuré au centre : E2 et C2 relèvent

de la paradigmatique et de la syntagmatique. Mais E1 et C1, associés

à des flèches horizontales indiquent le régime

de contextualité et d’intertextualité du passage.

C’est ce rapport que les critiques littéraires nomment

connotationou plus largement signifiance. Ces strates

relèvent des ordres herméneutique et référentiel [31].

L’orientation

des flèches verticales doubles dans les deux sens bas-haut /

haut-bas correspondent à deux cycles possibles : le cycle

interprétatif 1?2?1

stabilise le sens, le fixe en signification et le remet dans son

contexte ; le cycle référentiel 2 ?1?

2 établit la mimesis. De bas en haut, on part du niveau

non linguistique des perceptions sous le double trait qui reprend le

niveau phéno-physique à René Thom ; elles sont

liées à des phores qui au niveau linguistique se

manifestent par des signifiants. De haut en bas, le domaine des

représentations philosophiques propres à la doxa

est séparé par un double trait du niveau sémiotique

qui a « une fonction médiatrice entre le monde des

(re)présentations et le monde physique. » [32]

En outre, les relations entre strates selon ce schéma

permettraient d’envisager d’articuler entre elles plusieurs

sémiotiques différentes. Il ne s’agirait plus de

transcoder mais d’analyser les relations d’interprétation

entre passages de productions relevant de sémiotiques

différentes. Pour justifier cette idée, F. Rastier

« applique » le schéma au passage entre

un texte et un intertexte dans une autre langue. Par exemple, Goethe

cité en allemand dans The Newton Letter de John

Banville. « Si donc les interprétants d’un

passage peuvent relever d’une autre langue, pourquoi pas d’un

autre système sémiotique ? » [33]

Le

modèle contextuel du signe ou plus justement cette

stratification du passage relativise la place du système et

donne celle qui lui revient au contexte.

1.3.

Les linguistiques de corpus ![]()

La révolution technologique et le changement de support sont en train de modifier profondément les approches linguistiques. La linguistique de corpus inverse la perspective, c’est à dire la rétablit : la langue ne préexiste pas ; c’est une abstraction opérée à partir de l’usage. La place et l’importance du contexte sont acquises. La notion même de corpus est liée à l’existence d’un contexte et les recherches à l’intérieur du corpus présupposent qu’un contexte soit défini.

La numérisation fait des textes en contexte l’objet premier de la linguistique et, comme chaque fois que les moyens d’observation s’affinent, des phénomènes connus peuvent être réévalués tandis que des faits nouveaux apparaissent. Les travaux en littérature bénéficient de cette mutation. En effet, comme l’objet « texte » n’a pas de limite supérieure, il est légitime de souhaiter travailler sur l’ensemble de l’œuvre d’un auteur. Néanmoins, on peut se poser la question des moyens à employer. Dans l’approche « manuelle », la distance critique vis à vis du texte est forcément plus grande et il y a une limite à ce que la mémoire retient. La perception des spécificités s’estompe. Il serait impensable aujourd’hui de se priver dans cette démarche des outils électroniques d’aide à l’interprétation des textes. Les premières tentatives ont suscité bien des critiques : « L’une des faiblesses originelles des tentatives de mécanisation est d’adopter un point de vue très restrictif qui ne tient pas compte des « textes », c’est à dire des enchaînements discursifs un peu longs. » [34] La critique était fondée en dépit d’une certaine désinvolture dans la définition du texte. On retrouve la question de l’objet. Aujourd’hui, il existe de plus en plus nombreuses versions électroniques des textes. Mais celles qui satisfont aux exigences d’une véritable philologie électronique sont rares. Les versions proposées sont souvent fautives. Ainsi, cette version de Dubliners dans lequel la ponctuation des dialogues a été ajoutée en totale violation de la volonté joycienne de bannir les perverted commas. Désobéir à l’auteur est une chose mais c’est aussi se priver d’un interprétant important dans l’esthétique de Joyce. Autres imperfections, les corpus sont souvent constitués au hasard et les textes ne sont que très rarement étiquetés ou bien ils ne comportent que des étiquettes syntaxiques. Enfin, les textes numérisés peuvent n’être que des extraits, ce qui est le cas pour le British National Corpus [35]. Autrement dit, le texte est encore souvent envisagé comme un « sac de mots » dans lequel on peut piocher et retirer des statistiques. En Irlande, le corpus électronique CELT comprend des textes littéraires, mais aussi historiques et politiques en plusieurs langues : latin, gaélique et anglais. Une partie du patrimoine littéraire en anglais est aussi disponible par les banques de textes « Project Gutenberg » et « The Online Book Page ». Aucun de ces textes n’est annoté.

Toutes autres sont les exigences philologiques qui prennent en compte non seulement la dimension textuelle mais aussi le contexte qui est crucial dans ce type de recherche [36]. Il ne s’agit plus en effet seulement de chercher un mot et de calculer le nombre de ses occurrences, sa position ou la classe syntaxique à laquelle il appartient. Une telle recherche par mot clé a un but purement documentaire. Lorsque le but est l’interprétation, on entre dans le corpus par un thème intuitivement défini. La partie quantitative de l’étude se déroule en deux temps. Il faut constituer un corpus de référence et un corpus de travail qui en est un sous-ensemble, en fonction de l’objectif que l’on se propose et du mot pivot que l’on s’est donné. On se donne aussi une fenêtre contextuelle plus ou moins large. On contraste les résultats du corpus de travail sur le corpus de référence. La partie qualitative, qui est essentielle, consiste à étudier les contextes des signes sélectionnés, à identifier leurs corrélats en contexte et à définir des relations. Compte tenu de l’importance de la dimension syntagmatique, les méthodes du distributionnalisme connaissent un renouveau. Il sera possible ensuite de repérer d’autres contextes ne comportant pas le mot pivot mais qui lexicalisent ce thème avec d’autres mots qui valident les traits sémantiques repérés [37]. Car il existe des programmes qui permettent de repérer des unités de sens, des formes sémantiques que F. Rastier appelle molécules sémiques qui présentent un ensemble stable et structuré de sèmes. Ce type d’approche met en œuvre une lecture non linéaire. C’est ce genre d’analyse que proposait Jean-Pierre Richard dans ses études réalisées de façon « manuelle », sur Saint-John Perse, par exemple. Il lui manquait une théorie sémantique et une assistance dans ses recherches. Mais c’est ainsi que Thierry Mézaille a mené une analyse pleine à la fois d’enseignements et de poésie sur le thème de la blondeur dans l’œuvre de Proust [38].

2. L’unité ![]()

2.1.

Littérature et linguistique ![]()

La

sémantique interprétative permet d’aborder bon nombre

de questions posées. En particulier, la définition

programmatique des textes comme objet empirique de la linguistique

répond à ma question initiale. Faire du discours et du

genre la contrainte la plus forte au palier du texte, permet d’une

part d’aborder tous les types de texte et d’autre part,

d’instaurer des distinctions plus fines et plus pertinentes que

celles qui opposent les textes en général aux textes

littéraires. Ces distinctions sont établies en fonction

de la pratique sociale dans laquelle prend place l’échange

linguistique. Le texte littéraire relève d’un type de

discours au même titre que le discours médical, par

exemple, qui inclut plusieurs genres tels que la lettre au collègue,

le relevé d’examen, l’article scientifique, etc. Dans des

domaines moins spécialisés, nous avons tous à

notre disposition et sans avoir l’impression de les avoir appris,

un certain nombre de genres textuels. La compétence générique

est incluse dans la transmission culturelle. C’est ainsi que

François Rastier définit les discours : « ensemble

d’usages linguistiques codifiés attachés à un

type de pratique sociale ex : le discours juridique, médical,

religieux, littéraire. Ce dernier se divise en champs

génériques en genres et sous-genres. » [39]

C’est le genre qui articule le lien nécessaire entre

littérature, linguistique et pratique sociale. En cela, il

joue le rôle de médiation symbolique. Il situe une

pratique individuelle dans une norme sociale et l’historicise en

l’inscrivant dans une lignée. C’est cette même norme

qui contraint le lexique, une partie de la syntaxe et la structure

d’un texte. Production et interprétation en dépendent.

Cette approche permet en outre de faire la part de chacun des degrés

de systématicité à l’œuvre sans les séparer,

soit du plus contraignant au moins contraignant le système

fonctionnel, les genres comme sociolecte et l’idiolecte ou style.

Toutes les analyses fines développées sur des unités

du premier degré peuvent être reconsidérées

en fonction des deux autres.

La

sémantique interprétative se définit comme une

approche rhétorico-herméneutique par opposition à

la tradition logico-grammaticale dominante en linguistique. Elle est

l’héritière des disciplines qui ont les textes pour

objet. Cet effort de remembrement vise à ne se priver ni de la

tradition antique jusqu’au comparatisme, ni de Saussure et de ceux

qui ont vu dans ses travaux l’occasion d’une rupture

épistémologique. Les disciplines concernées sont

la philologie qui, dans l’Antiquité était une annexe

de la grammaire. Elle a pour objet l’écrit et, on l’a vu,

elle est nécessaire au traitement numérique des textes.

La rhétorique, liée à l’oral, qui était

considérée comme suspecte aux yeux de Platon

précisément parce que son objet excédait le

cadre de la phrase seule susceptible d’un jugement de vérité.

Sa pratique était forcément située et

socialement normée. Aujourd’hui la rhétorique

restreinte ne s’intéresse qu’aux tropes. Des recherches

encore morcelées dans le domaine des figures non tropes, c’est

à dire étendues au texte, pourraient être

regroupées et reprises en fonction des genres dans lesquelles

elles apparaissent. Par exemple, la description n’a pas les mêmes

caractéristiques ni la même fonction dans une nouvelle

et dans un roman. La pragmatique traite elle aussi des figures non

tropes et les travaux sur l’argumentation s’intéressent à

l’éloquence. Mais il manque toujours la composante générique

pour situer et relativiser les conclusions. L’herméneutique

est « décalée » par rapport aux

deux autres disciplines puisqu’elle ne faisait pas partie du

trivium. Il ne s’agit pas ici de l’herméneutique

religieuse, ni de l’herméneutique philosophique qui aborde

aussi les textes comme s’il s’agissait de textes sacrés.

Pour ces deux types d’herméneutique, l’interprète

sait déjà quel sens il doit trouver. Il s’agit d’une

herméneutique matérielle telle qu’elle est souhaitée

par Schleiermacher et pratiquée par Peter Szondi.

« Matérielle » chez Szondi signifie en

réaction contre les commentaires de Heidegger sur des poèmes

de Hölderlin, de Rilke ou de Trakl. Mais l’adjectif ne

signifie pas une identité avec les partis pris marxistes

réducteurs d’Adorno. Sur cette ligne de crête, il

pratique une herméneutique que l’on pourrait dire

philologique dans laquelle cette dernière ne serait pas

garante de la continuité de la tradition mais au contraire,

d’une rupture anti-dogmatique fondée sur une appréciation

de la distance historique [40].

C’est bien de critique qu’il s’agit mais aussi de linguistique

lorsque celle-ci ne se coupe pas de l’interprétation. La

compétence interprétative des « sujets

parlants » est toujours considérée comme

seconde par rapport à leur compétence générative.

Or que ce soit sa propre langue, ou une autre langue en situation

d’apprentissage ou non, la première excède toujours

la seconde. C’est sur ce constat que repose le programme ICE

(InterCompréhension Européenne, Cirlllep, Université

de Reims, EA 3794) qui permet l’apprentissage simultané de

plusieurs langues apparentées en visant exclusivement le

développement de la compétence interprétative.

2.2.

Les frontières ![]()

Plusieurs domaines se partagent aujourd’hui la question du sens. La philosophie du langage divisée entre, d’une part, sémantique vériconditionnelle qui s’occupe de la valeur de vérité des énoncés et donc de leur sens littéral et, d’autre part, pragmatique qui traite de leur sens « figuré » ou « dérivé ». Une sémantique linguistique se doit d’inclure les deux. C’est ce que fait la sémantique interprétative en questionnant le caractère évident du sens littéral et la prééminence du sens « figuré ». Elle redéfinit aussi ses frontières disciplinaires avec la psychologie et la logique qui rivalisent pour traiter du sens linguistique. L’une et l’autre sont à visée universelle alors que la sémantique est nécessairement liée à des langues et à des familles de langues. La condition sine qua non de l’existence de la sémantique réside dans l’existence du signifié. Or, celui-ci est confondu avec le concept logique ou psychologique. Cela revient tout simplement à faire abstraction des langues. La sémantique interprétative dans sa prise en compte du signifié se situe dans la lignée de la linguistique structurale européenne de Pottier, Greimas, Coseriu, Wotjak, bien que des différences les séparent. Mais ils ont en commun une conception non réaliste du langage : « Quant au signe matériel, il sert tout d’abord à délimiter et à rendre identifiables les significations, et ce n’est qu’en second lieu qu’il peut, en tant qu’associé à un signifié, être employé pour la désignation des choses extralinguistiques : la désignation découle de la signification, et non pas l’inverse. » [41] Une sémantique unifiée intègre les trois paradigmes sans les confondre : « Il ne s’agit pas de faire fusionner les trois paradigmes, mais de traiter, dans le cadre d’une sémantique différentielle, de l’inférence et de la référence. » [42] Par exemple, l’inférence est traitée au niveau des lexies par la théorie des sèmes afférents. Quant à la référence, la sémantique l’aborde en décrivant les contraintes sémantiques sur les représentations et la constitution d’impressions référentielles. Il ne s’agit pas d’un « rapport de représentation à des choses ou à des états de choses mais un rapport entre le texte et la part non linguistique de la pratique où il est produit et interprété. » [43] Cet aspect de la théorie a des conséquences en critique littéraire. Elle disqualifie les analyses qui se fondent sur un rapport direct entre texte et état de choses. Et ceci vaut aussi pour d’autres discours. Un article de journal ne crée pas moins sa propre impression référentielle qu’un roman. Simplement les modes de référenciation varient avec les pratiques sociales. C’est ce que, il y a quelque temps déjà, Philippe Hamon montrait à propos du réalisme [44]. A cet égard, certaines approches des cultural studies constituent une régression massive. Pour la sémantique différentielle, tout texte est analysé comme fictionnel. Au lieu de faire de la fiction un mode à part, elle en fait le seul mode en vigueur. Il reste à développer des recherches pour préciser comment sont créées les impressions référentielles en fonction des genres.

Mais l’ordre référentiel ne vient qu’en dernier lieu. Dans la description d’un texte, quatre ordres sont à l’œuvre simultanément. L’ordre syntagmatique qui est celui du linéaire à tous les paliers. Il coïncide avec la syntaxe au palier de la phrase et avec les relations contextuelles à celui du texte. L’ordre paradigmatique qui détermine les valeurs. Mais les classes peuvent être définies, on l’a vu, autrement qu’en langue. Donc, ces deux ordres ne sont que partiellement structurés par le système de la langue. L’ordre herméneutique définit les conditions de production et d’interprétation des textes. Il englobe la situation entendue comme entour immédiat mais aussi comme cadre historico-culturel. L’ordre référentiel enfin, concerne le rapport qui s’établit entre les signes, d’une part et les concepts et les choses d’autre part. Ce rapport passe par une impression référentielle qui est mise en rapport avec une perception d’objet ou la mémoire de cet objet.

Pour résumer, le sens linguistique résulte de la relation entre deux sèmes, en cela il est différentiel ; cette relation détermine son sens eidétique qui à son tour définit son référent. Il n’y a pas de niveau conceptuel indépendant des langues. Cette sémantique est nominaliste. Le langage est notre milieu comme l’eau aux poissons. Il est toujours déjà là et c’est notre appartenance à la sphère sémiotique qui nous distingue en tant qu’espèce [45]. Elle se situe à l’extrême opposé des tentatives aujourd’hui variées de naturalisation du langage et du sens. La linguistique de Chomsky est peut-être sur le déclin, néanmoins sa conception du langage ne change pas. Dans son dernier ouvrage, il écrit « The faculty of language can reasonably be regarded as a “language organ” in the sense in which scientists speak of the visual system, or immune system, or circulatory system, as organs of the body. » [46] On se dit qu’il fait référence à notre aptitude spécifique au langage, à notre appareil phonatoire, mais lorsqu’on lit le chapitre intitulé « Language as a natural object », on s’aperçoit qu’il s’agit bien de parler des langues et que le problème est de dégager des universaux. C’est comme si – en dehors de toute autre considération – Milner n’avait pas écrit son chapitre « La science du langage et les sciences de la nature » en 1989 [47].

2.3.

Les trois paliers de la description sémantique ![]()

Cette sémantique unifie la description des différents paliers de l’analyse linguistique tenus séparés traditionnellement : lexique, syntaxe, structures textuelles correspondant respectivement à l’analyse du mot, de la phrase et du texte. C’est une sémantique componentielle fondée sur l’analyse sémique. Une seule unité minimale, le sème, est pertinente à tous les paliers. Ces paliers ne diffèrent pas en nature mais par leur degré de complexité. Ils correspondent à trois degrés d’intégration. « En effet, les relations et les unités de chaque palier peuvent être homologuées ou converties aux autres paliers. » [48]

Le palier inférieur, celui de la microsémantique, traite des unités comprises entre les morphèmes et la lexie. La première est donc une unité inférieure au mot ; la seconde, reprise de B. Pottier, inclut les lexèmes formés de plusieurs morphèmes et les figements. L’approche est onomasiologique.

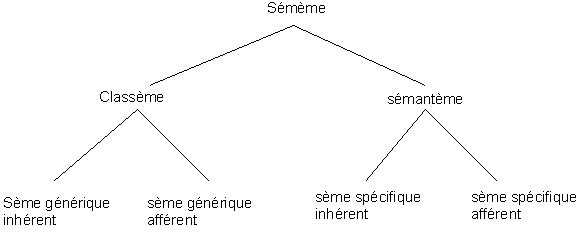

Modèle de la structure du sémème dans la théorie de F. Rastier (Sémantique interprétative, p. 53) :

Figure 2. Modèle de la structure du sémème (F. Rastier)

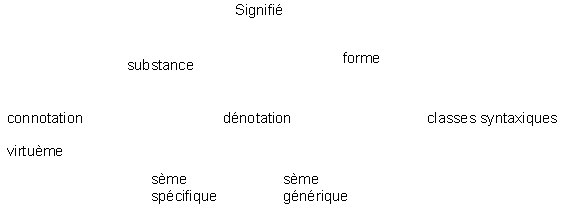

Par comparaison, voici la structure du signifié et les types de sèmes dans la théorie dont F. Rastier est le plus proche, celle de B. Pottier [49]:

Figure 3. Structure du signifié et types de sèmes (B. Pottier)

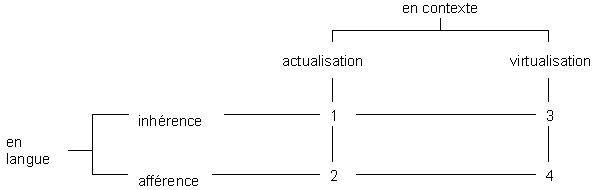

C’est à tous les paliers que le dispositif permet la description des textes réduisant la part du système. La théorie de F. Rastier reprend l’opposition générique/spécifique mais introduit les notions d’inhérence et d’afférence. Un sème générique est une propriété caractéristique commune à l’ensemble d’une classe (taxème, domaine ou dimension). Un sème spécifique indique au contraire une opposition du sémème avec un ou plusieurs éléments de la même classe. Toutefois, cette opposition est relative à son ensemble de définition. Un sème n’est donc pas, par nature, spécifique ou générique. Ces deux types de sèmes sont distinctifs. En revanche, les sèmes inhérents et afférents ne le sont pas.

La

définition que F. Rastier donne du sème inhérent

a changé depuis la première version de la théorie

dans Sémantique interprétative. Conçue au

départ comme « l’extrémité d’une

relation symétrique entre deux sémèmes

appartenant à un même taxème » elle a

évolué vers « sème que l’occurrence

hérite du type, par défaut. » [50]

Les sèmes inhérents relèvent bien du système

fonctionnel de la langue ce qu’indique exclusivement la première

définition en termes de relation intrataxémique tandis

que dans la seconde, l’accent est mis sur la coïncidence du

type avec l’usage.

Mais ce sont les sèmes afférents qui confèrent à la théorie sa réelle capacité à décrire les textes. Un sème afférent est issu d’une inférence contextuelle ou situationnelle ou bien d’une norme sociale. Il est défini comme « extrémité d’une relation anti-symétrique entre deux sémèmes appartenant à des taxèmes différents. » Il en existe deux sortes : ceux qui sont actualisés par instruction contextuelle et ceux qui le sont par un topos qui sert d’interprétant. Un topos est un axiome normatif qui dépend de normes socialisées. Ce sont les afférences qui permettent de passer du niveau du système de la langue à celui de la norme et du discours.

Une distinction supplémentaire permet de relativiser encore les valeurs à priori. Qu’il soit inhérent ou afférent, un sème peut être soit actualisé soit virtualisé en contexte. La part faite aux déterminations contextuelles est décisive pour l’approche des textes. Le schéma des quatre degrés de pertinence du sème (Sémantique interprétative, p. 81) :

Figure 4. Schéma des degrés de pertinence du sème (F. Rastier)

La mésosémantique rend compte du palier intermédiaire du texte à partir du syntagme fonctionnel jusqu’à la phrase complexe et à ses connexions immédiates. Elle correspond à ce que la tradition rhétorique et Jean-Michel Adam appellent la période [51]. C’est à ce palier de forte contrainte du système fonctionnel de la langue que traditionnellement sont privilégiées les analyses morphosyntaxiques. Dans le cadre de la sémantique interprétative,

La morphosyntaxe peut se définir comme l’ensemble des conditions qui s’exercent au palier de la phrase sur la formation des contraintes sémantiques. En outre, les conditions morphosyntaxiques ne sont pas dirimantes, car l’ordre herméneutique l’emporte en dernière instance sur l’ordre syntagmatique dont relève la syntaxe, si bien que la participation à un échange verbal peut permettre de comprendre des énoncés syntaxiquement « mal formés. » [52]

D’autre part, la syntaxe est sémantique de fond en comble. De ce point de vue, la plupart des travaux des linguistes anglicistes en France témoigne d’une volonté de ne pas dissocier syntaxe et sémantique grammaticale. Les grammaires d’unification utilisent le même langage de représentation (arbres lexicaux ou structures de traits) pour les connaissances syntaxiques et sémantiques. Comme le rappelle B. Pottier en citant A. Wierzbicka : « If semantics is to be defined as a study of meaning encoded in natural language then syntax is simply one part of semantics. » [53] La dernière partie de l’article consacré par F. Rastier à la triade sémiotique s’intitule « Le remembrement du trivium ? ». Sa première proposition est la suivante :

L’absurde division entre syntaxe et sémantique doit être remise en cause. Il n’y a pas entre elles une différence de niveau mais de palier : la syntaxe dite profonde peut être considérée comme la sémantique propre au palier de la phrase. L’étude du contenu linguistique se diviserait alors en microsémantique (palier du sémème), mésosémantique (alias syntaxe « profonde »), et macrosématique (palier du texte). La morphosyntaxe ou syntaxe de surface serait alors dévolue à l’étude de l’expression. [54]

L’étude

de l’expression signifie ici la composante tactique de

l’expression, autrement dit, la place dans le linéaire.

Conjointe à la tactique du contenu et aux phénomènes

de perception des formes sémantiques, l’analyse à ce

palier peut aborder les problèmes de thématisation, de

topicalisation, et de focalisation en termes de saillance.

A

ce palier, les catégories grammaticales sont traitées

comme des redondances de sèmes qui forment soit des isosémies,

c’est à dire des isotopies prescrites par le système

fonctionnel de la langue, comme l’accord et la rection, soit des

isotopies spécifiques [55].

Car c’est au palier mésosémantique qu’apparaissent

les différents types d’isotopies sémantiques. Les

isotopies génériques forment des fonds, tandis que les

isotopies spécifiques ou molécules sémiques

définissent des formes. Ces dernières sont définies

par leur statut thématique (hyperonyme ou hyponyme, par

exemple) ; par leurs sèmes aspectuel, modal et casuel. Ce

sont trois des quatre composantes à l’œuvre dans les

textes [56].

La position intermédiaire de ce palier, entre syntagme et

texte, fait que se pose la question de l’intégration des

sèmes. Il ne s’agit plus seulement de les actualiser comme

au palier microsémantique. Il convient de les intégrer

ou pas à ces formes ou à ces fonds qui peuvent prendre

place dans des formations plus étendues.

Cette théorie « unifiante » se démarque nettement des approches modulaires fondées sur les travaux de Fodor, par exemple, en psychologie cognitive. La modularité et la spécialisation des systèmes périphériques dans la structure de l’esprit résulteraient en un cloisonnement informationnel qui définirait un module. Dans le domaine linguistique, cette conception du système cognitif autoriserait la décomposition du langage en sous-systèmes ou modules fonctionnels cloisonnés, par exemple, module syntaxique, module logico-sémantique, pragmatico-sémantique [57].

Enfin, la macrosémantique est la sémantique des paliers supérieurs au delà de la période jusqu’au texte. Ces unités mettent en œuvre des normes sociolectales de genre et des caractéristiques idiolectales. C’est essentiellement de ce palier qu’il va être question dans la deuxième partie.

Dans

cette partie consacrée à l’unité, mais de

manière un peu décalée, il convient de situer

les travaux de François Rastier. Ils présentent non

seulement une unité mais encore une totalité. Ils

comportent quatre niveaux : celui de la théorie

sémantique qui commence à être connue sous le nom

de SI ou sémantique interprétative ; celui des

applications pour l’analyse de textes numérisés ou

pas, littéraires ou autres : textes d’experts,

recherche documentaire, diffusion ciblée etc. dans le domaine

des entreprises. Ils ouvrent aussi des perspectives en

littérature comparée et en traduction. Le troisième

niveau est celui du remembrement des disciplines des textes et la

réévaluation de l’héritage de la linguistique,

en particulier celui du dix-neuvième siècle. Enfin,

cette réflexion inclut un niveau épistémologique

et anthropologique qui situe les pratiques interprétatives

parmi les sciences de la culture. Car cette unité recherchée

a pour but de rendre possible la description de la diversité.

3.

Exigences ![]()

3.1.

Épistémologie ![]()

Des

questions posées en introduction, celle qui concerne

l’exigence de rationalité en analyse littéraire d’une

part, et le statut de la linguistique, d’autre part, sont cruciales

pour définir leur rapprochement. Une des raisons majeures qui

m’a fait ne pas renoncer à rapprocher linguistique et

littérature tient au statut du discours critique. Dans quelle

mesure l’analyse littéraire peut-elle prétendre à

une part d’objectivité ? A l’inverse, la linguistique

telle qu’elle se pratique majoritairement, ne pouvait qu’avoir

des réticences à l’égard de l’approche

littéraire. La difficulté reste immense de rapprocher

ces deux domaines tenus séparés par une longue

tradition.

Dans les années 70, la linguistique avait l’ambition d’être la discipline princeps dans le domaine des sciences humaines et sociales. Le paysage intellectuel a bien changé mais il reste des interrogations sur ce qu’aura été la linguistique structurale et le structuralisme. Jean-Claude Milner dans Le Périple structural y voit un « paradigme » dont l’idée centrale était « d’intégrer au domaine de la science galiléenne, originellement liée à la seule nature, des objets censés relever de la culture, sans pourtant qu’il soient « naturalisés » [58]. Ce paradigme original n’ayant pas émergé, voici comment Milner lui-même résumait la situation en 1989 :

En fait, il est difficile de croire aujourd’hui que les sciences humaines puissent recourir à une épistémologie propre. Le choix incontournable s’impose : ou bien les sciences humaines sont des sciences ; alors elles le sont au même sens que le sont les sciences de la nature et relèvent de la même épistémologie (en sorte que le qualificatif « humaines » ne recouvre aucune autre spécificité que mondaine) ; ou bien elles sont effectivement humaines (ou sociales ou autre chose), alors elles ne sont pas des sciences et n’ont pas d’épistémologie. Cette alternative se pose à toutes et en particulier à la linguistique. [59]

Tout

dépend de ce que l’on entend par science. On sait que la

différence qu’il instaure entre grammaire et linguistique

est précisément, à ses yeux, celle qui sépare

une pratique d’une science : « Je tiens en effet

que les arts et les techniques de langue engagent tout autre chose

que la science du langage, qu’à certains égards, ils

en sont l’inverse. » [60],

écrit-il à propos des disciplines du texte que sont la

grammaire, la philologie, la traduction, le rhétorique,

l’histoire, etc. La linguistique s’opposerait donc comme science

aux arts et aux techniques. La plupart des théories

linguistiques ont pour but ultime la formalisation. C’est aussi

forcément le triomphe de la syntaxe puisqu’un langage formel

se définit par l’ordre syntaxique exclusivement. Même

les théories les plus sémantiques, comme celle d’A.

Culioli, visent la formalisation. Il semble nécessaire à

certains d’aboutir à ce couronnement. Que cette horizon

perdure paraît insensé d’un point de vue purement

quantitatif compte tenu du nombre infime de problèmes

linguistiques dont la formalisation permet de rendre compte.

Qu’importe, il faut viser à l’universalité comme

dans les sciences dures. Il en va différemment de la

formalisation nécessaire à des applications. Celles-ci

sont orientées vers un but et ce ne sont pas les plus

complexes qui donnent les meilleurs résultats.

Un certain nombre de chercheurs font le choix inverse de celui de Milner. Il n’y a pas de fatalité à se rabattre sur un paradigme scientiste dans la mesure où le structuralisme a échoué à créer une troisième voie. Ce n’est pas verser dans un humanisme béat que d’attribuer à l’humain une spécificité irréductible, celle d’être un produit de la sphère sémiotique. C’est ainsi qu’est présenté la partie consacrée aux sciences « dures » dans un ouvrage intitulé Herméneutique : textes, sciences.

D’une manière générale, les sciences commencent aujourd’hui à reconnaître le caractère herméneutique de leurs problématiques et l’importance pour elles de la question du sens, longtemps occultée par la vision positiviste du savoir (reconnaissable par exemple dans l’image scientifique post cartésienne d’une nature totalement déconnectée du monde humain sensible, moral et social) [61].

Ruth Scheps étant biologiste, on peut penser qu’elle ne reflète pas tout à fait la position la plus « dure ». Mais l’article du physicien développe l’idée « de ligne d’horizon » qui n’existe que par rapport à l’observateur [62]. D’autre part, le concept de rupture épistémologique est abandonné ainsi que le paradigme de Kuhn qui n’a jamais convenu aux sciences humaines mais qui a eu pour effet d’accréditer l’idée que les pensées se périment. Les problèmes rencontrés dans le domaine des sciences humaines ne peuvent pas être abordés en termes de résolution d’énigmes. « La conception de la vérité comme correspondance au référent extra-linguistique domine largement la pensée occidentale depuis l’antiquité et intervient de manière centrale dans les débats contemporains entre épistémologues. » [63] Le but recherché par les sciences humaines ne peut pas être la vérité. La position ultra nominaliste de F. Rastier est motivée par cette nécessité de sortir de l’ontologie. En termes épistémologiques, la linguistique est une science empirique dont l’objet est régi par des normes. Elle est non légaliste et sa démarche est inductive. Il faut renoncer à l’objectivisme parce que le type de vérité auquel peuvent prétendre les sciences du langage relève de « la conjecture ouverte à la réfutation » [64]. Placer le langage parmi les faits humains à la suite de Dilthey et de Cassirer situe la linguistique parmi les sciences interprétatives. L’interprétation des textes comme objets de la linguistique n’a pas d’autre objectivité qu’une subjectivité multiple, qu’exprime la multiplicité des interprétations et des « horizons d’attente » ou présomption qui les commandent : l’objet textuel en tant qu’il est interprété, reste le substrat sur lequel s’appuient les diverses interprétations, de la même façon que l’objet « physique » demeure le substrat de divers horizons. Son objectivité découle du fait qu’il est le support de diverses descriptions ou en d’autres termes, qu’en lui se rencontrent plusieurs mondes. [65]

Cette subjectivité assumée n’est pourtant pas libre de toute contrainte.

3.2.

Déontologie ![]()

Désontologisation

et déontologie sont liées. Dans la perspective évoquée

de cette subjectivité multiple, il faut que les interprètes

fournissent à d’autres qu’eux le moyen d’évaluer

leur parcours. La sémantique interprétative définit

les conditions linguistiques de l’interprétation. Elle

permet de décrire et d’évaluer les interprétations

de tous les types de textes. Elle ne fournit pas l’interprétation

elle-même. Chaque interprète peut, compte tenu des

contraintes linguistiques exercées par le texte, proposer un

parcours différent. Le parcours dépend des objectifs

que se fixe l’interprétation mais aussi, évidemment,

de la situation historique dans laquelle se trouve l’interprète.

Il ne s’agit pas d’épuiser le sens, ni d’interpréter

– ou de traduire– un texte une fois pour toutes en périmant

ce qui a précédé et ce qui pourrait suivre. Il

existe plusieurs types de lectures. La lecture descriptive repose sur

une interprétation intrinsèque soit un parcours qui

prend en compte le sens en fonction de la situation dans laquelle le

texte a été écrit et qui met en évidence

les sèmes actualisés dans le texte. Cette actualisation

concerne aussi bien les sèmes inhérents que les sèmes

afférents car l’interprétation inclut des normes

sociales et des données pragmatiques. La connaissance d’une

culture, d’une tradition littéraire et, comme c’est le cas

pour l’Irlande, d’un autre dialecte s’avèrent

indispensables pour satisfaire à la déontologie

philologique requise. Par exemple, la possibilité de la

traduction du roman de Carleton, The Black Prophet, repose sur

ces bases d’autant plus qu’il s’agit d’une traduction en

réelle collaboration [66].

Il faut pouvoir hiérarchiser les lectures descriptives qui

dessinent des parcours interprétatifs différents mais

tous fondés sur des interprétants immédiats. Un

principe de déontologie interprétative minimal

présuppose que l’on l’identifie correctement les

morphèmes et que l’on actualise au moins un sème

du texte analysé.

Les deux autres types de lecture ont des objectifs différents. Elles produisent un sens extrinsèque au texte dans la mesure où elles peuvent modifier le sens inhérent à la situation d’origine. La lecture productive s’appuie sur des interprétants externes dont le degré de pertinence peut néanmoins être évalué. L’interprétation extrinsèque doit comporter au moins un sème commun avec l’interprétation intrinsèque [67]. Celle-ci précède généralement celle-là. C’est par des lectures extrinsèques que les textes littéraires dits « post-modernes » sont le plus souvent abordés. Ces interprétants externes sont requis dans le jeu intertextuel et métafictionnel. Mais ils ne peuvent être mis en œuvre que d’après l’interprétation intrinsèque. Simplement, leur statut permet de maintenir une bonne part d’indécidabilité. Autrement dit, ce type d’interprétation est plus ouverte à conjectures. Mais c’est aussi le rôle de l’interprète de conserver l’indécidable.

Il reste la lecture réductive, elle aussi extrinsèque dans le sens défini plus haut. Elle laisse de côté certains traits retenus par la lecture descriptive. Elle répond à des objectifs pratiques comme les applications informatiques ou didactiques, par exemple.

On pourrait voir dans l’emploi de « intrinsèque » et « extrinsèque » une reformulation de l’opposition que Barthes établissait entre texte lisible et texte scriptible à ces quelques nuances près : il ne s’agit pas du texte, qui est ce que l’on en fait, mais de l’interprétation ; et à la pratique de la lecture descriptive ne s’attache aucune nuance péjorative avant-gardiste. Ces principes déontologiques peuvent au contraire disqualifier les lectures délirantes. Il ne s’agit pas de morale normative mais « de réflexion critique sur les rapports d’adaptation réciproque entre les moyens et les fins de l’activité descriptive.» [68]

Enfin une interprétation intéressante fait que l’étude des textes peut être autre chose qu’un discours qui tourne sur lui-même. Selon F. Rastier, elle obéit à quatre types de contraintes : « les contraintes critiques qui consistent à expliciter la méthodologie, à satisfaire aux exigences philologiques et à s’adapter aux conventions du genre ; les contraintes herméneutiques selon lesquelles l’interprétation construit quelque chose d’inaperçu qui ne pourra pas être négligé par la suite, et enrichit les parcours interprétatifs antérieurs ; mais elle ménage aussi la place de ce qu’elle n’a pas vu ; les contraintes historiques conduisent à récuser ou intégrer d’autres lectures et à initier une lignée interprétative qui entre dans l’histoire du texte ; les contraintes éthiques font que l’interprète engagé respecte une déontologie et ne prétend pas que son interprétation est la meilleure ou la seule possible [69]. » L’ensemble vaut pour les littéraires, mais certaines de ces contraintes prennent tout leur sens lorsqu’on les applique à l’interprétation des documents historiques.

3.3.

Praxis ![]()

Envisager

l’interprétation comme praxis, c’est se défaire

de l’ontologie et mettre en œuvre une déontologie. La

pratique de l’interprétation fait pendant à la

pratique dans laquelle un texte est produit. Mais « praxis »

n’est pas entendu ici dans le sens qui lui est donné dans un

contexte marxiste. Aussi bien “Bakhtine-Volochinov” que J.J.

Lecercle emploient ce nom pour qualifier le langage. : « La

place du langage c’est celle d’une praxis historique,

sociale, matérielle et politique. » [70]

Sa fonction est de produire des sujets. Le cadre théorique ne

peut être que celui de la pragmatique. La perspective de F.

Rastier confère à l’entour une très grande

importance [71]

et donne sa place à une pragmatique intégrée.

Mais le langage y est décrit comme milieu. Son omniprésence

fait de nous des humains. La praxis dont il est question ici

concerne les parcours dynamiques de production et d’interprétation

des textes.

Il ne s’agit pas de la conception dynamique, reprise de Humboldt après une longue tradition, par Gustave Guillaume, du passage de la langue au discours, de l’energeia à l’ergon ; ni en sens inverse, la « remontée » de la perception des signifiés d’effet vers le signifié de puissance [72]. Ce processus de création et de re-création ne peut pas être envisagé de cette façon dans une approche non mentaliste de la linguistique. Cette dynamique s’intéresse à la mise en discours plus qu’aux textes. On peut adresser la même remarque aux linguistiques énonciatives.

Dans le domaine de la sémiotique et de l’interprétation des textes, le carré sémiotique de Greimas représente les structures à priori de la production de la signification. A ce titre, elle peut être comparée à une turbine productrice de texte qui se ramène alors à « une variable de surface » [73]. Le mentalisme s’accompagne certes d’une dynamique mais ne fait pas la part belle à son produit.

D’autre part, lorsque l’on s’intéresse au texte, c’est le caractère dynamique qui fait défaut. L’immanentisme est lié à l’objectivisme. Si le sens est dans le texte, il suffit de l’objectiver par une méthodologie adéquate, procédure d’analyse chez Hjelmslev, mise en évidence chez Greimas. Dans cette perspective, le texte est un récipient dans lequel il faut trouver le sens. Cette clôture procède d’une réification du texte et témoigne d’une conception statique de l’interprétation. Elle pose aussi la question de l’objectivité du sens. « Le sens n’est pas immanent au texte comme message, mais à une situation de communication » [74] qui inclut aussi des normes parmi lesquelles le genre qui relie le texte à une pratique sociale. C’est dire que cette immanence ne mérite plus son nom puisque le sens varie avec les situations. En réalité le texte n’est pas l’objet mais le support de l’interprétation. Tout est à (re)construire. L’identification des signes résulte de l’interprétation et non pas l’inverse. Le parcours interprétatif relève de la praxéologie : « La notion de praxéologie est employée en sémiotique, en particulier par François Rastier, pour caractériser les formes sémantiques comme des moments stabilisés de processus productifs et interprétatifs, par opposition à une conception ontologique, qui les caractérise comme des objets statiques. » [75] L’exemple proposé est celui des tropes. Le plus souvent considérés comme des ornements qui viennent s’ajouter à la signification, les tropes dans cette perspective participent à l’élaboration du sens. C’est le parcours qui prescrit ou pas de pratiquer la figure, dans le cas de l’hypallage, par exemple. Cette pratique de l’interprétation « requiert une théorie de l’action, car elle suppose des régimes de temporalisation, d’intentionnalité, d’anticipations, de rétroactions. » [76]

NOTES

1 Rastier F. (2001), Arts et sciences du texte, Paris, PUF, p. 100.

2 Genette G. (1987), Paris, Seuils, p. 7.

3 Pour le détail de la filiation voir l’excellent Histoire des stylistiques d’Étienne Karabétian, Paris, Armand Colin, 2000.

4 Si l’on excepte ce qui en est venu, en Lettres, à être désigné comme « la stylistique des concours » et pour laquelle le texte sert de prétexte à faire de la grammaire.

5 Molinié G. (1998), Sémiostylistique. L’Effet de l’art, Paris, PUF, p. 115.

6 G. Molinié (1991), La Stylistique, PUF, Que sais-je ?, p. 3.

7 G. Molinié, Sémiostylistique, pp. 4 -5

8 Adam J.M. (1997), Le Style dans la langue. Une reconception de la stylistique, Lausanne, Delachaux et Niestlé, p. 24. Dans Éléments de linguistique textuelle, Liège, Mardaga, 1990, J.M. Adam se posait déjà la question : « Le texte : un objet linguistique ? », p. 11.

9 Croce B., Essais d’esthétique (1991) « L’esthétique de Frédéric Schleiermacher » (1933), Paris, Gallimard, pp.137-153.

10 Comme en témoigne l’ouvrage dirigé par G. Molinié et P. Cahné intitulé Qu’est-ce que le style ?, Paris, PUF, 1994.

11 Pour la naissance et l’évolution des disciplines voir Auroux S. (éd.), (tome 1 : 1989 et tome 2 : 1992), Histoire des idées linguistiques, Liège,Mardaga.

12 Rastier F. avec la contribution de Auroux S., Deledalle G. et Fontanille J., « La triade sémiotique, le trivium et la sémantique linguistique », Nouveaux Actes Sémiotique, Université de Limoges, Pulim, 9, 1990, pp. 5-39.

13 Slakta D. (1985), « Grammaire de texte : synonymie et paraphrase » in Fuchs C. (éd.), Aspects de l’ambiguïté et de la paraphrase dans les langues naturelles, Berne, Peter Lang, cité dans Dictionnaire d’analyse du discours, dir. Charaudeau P. et Maingueneau D., Paris, Seuil, 2002, article « Texte », p. 571.

14 Halliday M.A.K. and Hasan R. (1976), Cohesion in English,, London, Longman.

15 Culioli A. (1990), Pour une linguistique de l’énonciation. Opérations et représentations, Gap, Ophrys, p. 14.

16 Culioli A. et Normand C. (2005), Onze rencontres sur le langage et les langues, Gap, Ophrys, p. 85 entre autres.

17 Culioli A. (2002), Variations sur la linguistique. Entretiens avec F. Fau, Paris, Klincksieck, p. 25.

18 Préface pour Grésillon A. et Lebrave J.L. (éd.) (1984), La Langue au Ras du Texte, Presses Universitaires de Lille, p. 10.

19 - Bernard C. et Gournay L. (dir.) (2003), Littérature / Linguistique. Lectures croisées, Cahiers Charles V, Institut d’Études anglophones de l’Université de Paris 7– Denis Diderot.

- Études Anglaises, « Littérature et linguistique », Introduction de P. Cotte, Paris, Klincksieck, avril-juin 2004, 57/2.

20 Études Anglaises, « Littérature et linguistique », pp. 133-145 .

21 dir. Charaudeau P. et Maingueneau D., Paris, Seuil, 2002.

22 « Le discours comme objet scientifique », Le Monde des livres, 26 juillet 2002.

23 Paveau M.A. et Sarfati G.É. (2003), Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire comparée à la pragmatique, Paris, Armand Colin. Dans la nouvelle édition de Fuchs C. et Le Goffic P. (2002), Les Linguistiques contemporaines – Repères théoriques, Paris, Hachette, l’ouvrage de F. Rastier Sémantique interprétative (1987) est cité dans la bibliographie – à sa place, alphabétique et chronologique, à la suite de Guillaume et de Pottier, avec ce commentaire entre crochets : « Récent développement d’une sémantique componentielle, qui débouche sur l’interprétation des textes. » p. 52.

24 Fontanille J. (1999), Sémiotique et littérature, Paris, PUF.

25 Milner J.C. (1989), Introduction à une science du langage, Paris, Seuil, pp. 315 -317

26 Malrieu D. et Rastier F., « Genres et variations morphosyntaxiques » in Traitement Automatique des langues, vol.42, n°2, 2001, pp. 548-577.

27 Louis Hébert (2001), Introduction à la sémantique des textes, Paris, Honoré Champion, p. 48.

28 Les relations horizontales sont abordées dans la deuxième partie. Les remarques qui suivent sont liées à la notion de passage. Mais sémiosis horizontale et passage sont évidemment liés.

29 Saussure F. de (2001), Écrits de linguistique générale, S. Bouquet et R. Engler (éds.), Paris, Gallimard.

30 Tyvaert J.E. et F. Roger , « De la linéarité objective de la parole à une linéarité fonctionnelle des textes », Colloque InterCompréhensionEuropéenne, Gap, 7-9 juillet 2005. Voir Volume II.

31 Les quatre ordres de la description linguistique sont indiqués plus bas.

32 Rastier F. « Du signe aux plans du langage », (2001), Cahiers Ferdinand de Saussure, 54, pp. 177-200. Cet article est repris en partie dans « Le silence de Saussure ou l’ontologie refusée » in Cahier de L’Herne : Saussure, 2003, Éditions de l’Herne, pp. 23-51.

33 L’Herne, p. 43.

34 Auroux S. (1996), La Philosophie du langage, p. 260. La critique visait M. Pêcheux et l’Analyse du Discours à ses débuts.

35 Présentation : « The British National Corpus (BNC) is a 100 million word collection of samples of written and spoken language from a wide range of sources, designed to represent a wide cross-section of current British English, both spoken and written. »

36 Voir le programme Batelier (Base de textes littéraires pour l'enseignement et la recherche) dans l’enseignement secondaire du français. MÉZAILLE, Thierry. Etudier les textes littéraires numériques. Introduction à une pédagogie. Texto ! juin 2001 [en ligne]. Disponible sur : <http://www.revue-texto.net/Inedits/Mezaille_Etudier.html>. (Consultée le 27/07/05).

37 Bourion E. (2000), « Corpus électronique et lecture non-linéaire : vers une assistance à la recherche sémantique »in Philologie et assistance à l’interprétation des textes, Cirlep, Reims, Presses Universitaires de Reims, pp. 189-223.

38 Mézaille T. (1996)« Genèse d’un thème : la blondeur chez Proust », in Textes et sens, Paris, Didier Érudition, pp. 67-107.

39 Voir le glossaire-index des notions qui accompagne chaque ouvrage.

40 Szondi P. (1989) [1975], Introduction à l’herméneutique littéraire. De Chladenius à Schleiermacher, Paris, Les Éditions du Cerf. Aussi « L’herméneutique de Schleiermacher » in Poésie et poétique de l’idéalisme allemand, Paris, Gallimard, 1975, 291-315.

41 Coseriu, E. (2001), « L’homme et son langage » in L’homme et son langage, Louvain, Peeters, p. 24.

42 Rastier F. (1994), Sémantique pour l’analyse. De la linguistique à l’informatique, Paris, Masson, p. 38.

43 Ibid., p. 19

44 Hamon P. (1973), « Un discours contraint » in Littérature et réalité(1982), Paris, Seuil.

45 Pour une réévaluation des arguments dans le débat inné/acquis voir Boris Cyrulnik, (1995), La naissance du sens, Paris, Hachette.

46 Chomsky N. (2000), New Horizons in the Study of Language and Mind, Cambridge University Press, p. 4.

47 Milner J.C., Introduction à une science du langage, pp. 196-261.

48 Rastier F. (1989), Sens et textualité, Paris, Hachette, pp. 61-62.

49 Pottier B. (1992), Théorie et analyse en linguistique, Paris, Hachette, p. 74. Greimas et Courtés ont un autre découpage mais, à ce niveau, ils distinguent les sèmes contextuels et les sèmes nucléaires.

50 Voir le glossaire-index des notions qui accompagne chaque ouvrage.

51 Adam J.M. (1991), Langue et littérature, Paris, Hachette, 143 -160.

52 Rastier F. (1994), Sémantique pour l’analyse, p. 112.

53 B. Pottier (1992), Sémantique générale, Paris, PUF, p. 20. L’ouvrage cité est A. Wierzbicka (1988), The Semantics of Grammar, Amsterdam, John Benjamins.

54 Rastier F. (1990), « La triade sémiotique, le trivium et la sémantique linguistique » in Pulim, Université de Limoges, pp. 5-32.

55 Pour une vue d’ensemble du dispositif et des précisions sur les différences sémantiques entre accord et rection voir Rastier F., Cavazza M., Abeillé A. (1994), Sémantique pour l’analyse, pp. 111-139.

56 Voir II.A.c.

57 N¢lke H. et Adam J.M. (1999), Approches modulaires : de la langue au discours, Lausanne, Delachaux et Niestlé.

58 Milner J.C. (2002), Le Périple structural. Figures et paradigme, Paris, Seuil.

59 Milner J.C. (1989), Introduction à une science du langage, Paris, Seuil, p. 10.

60 Milner J.C. (2002), Le Périple structural, p. 141.

61 Salanskis J.M., Rastier F., Scheps R. (1997), Herméneutique : textes, sciences, Paris, PUF, p. 202.